2018.04.14

- コラム

技術士第二次試験 論文の書き方 文章を書く前に考え抜いているか?技術士としてふさわしい答案を理解しているか?(建設部門の例を通じて)

1.技術士としてふさわしい答案とは?

専門でない方がほどんどだと思いますが、次の例題をみながら、実際に論文を作成するプロセスを追っていきたいと思います。

平成25年度技術士第二次試験問題(建設部門)建設環境【選択科目Ⅲ】

Ⅲ-1 我が国における総CO2排出量においては、都市における社会経済活動に起因することが大きい家庭部門やオフィスや商業等の業務部門と自動車・鉄道等の運輸部門における排出量が全体の約5割を占めている。このような状況を踏まえ、建設環境の技術士として以下の問いに答えよ。

(1)低炭素都市づくりを実現するための方策を3つ具体的に示し、各々の方策が低炭素に寄与する仕組みを述べよ。

(2)その方策のうち、あなたが重要と考えるもの1つについて、その理由を説明するとともに、その方策の実施に当たっての技術的課題を述べよ。

(3)上記の課題を解決するための技術的提案及びその提案の留意点やリスクについて述べよ。

なお、私ども技術士の学校では筆記試験対策講座を開催していますが、「建設部門」では合格率46%(女性の合格率73%)(令和元年度〜令和6年度)と多くの方が筆記試験を通過しています。そして、講座の受講を検討している方に向けて、オンライン上で無料の体験クラスも開催しています。

無料体験クラスのお申込はこちらから受付しています。

解答例

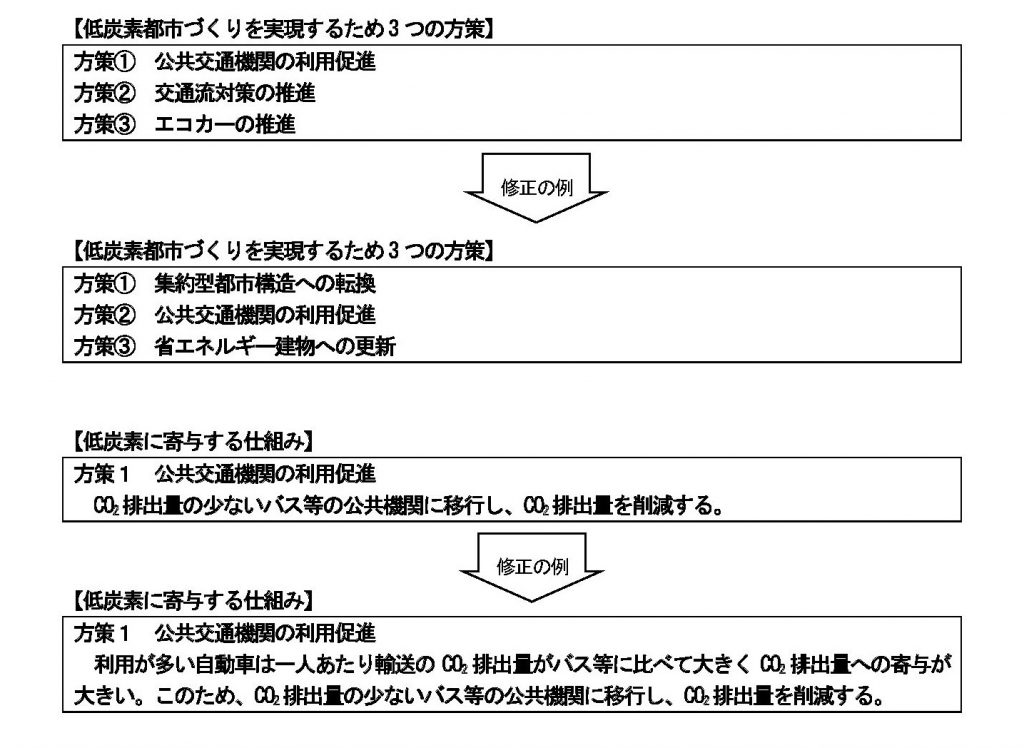

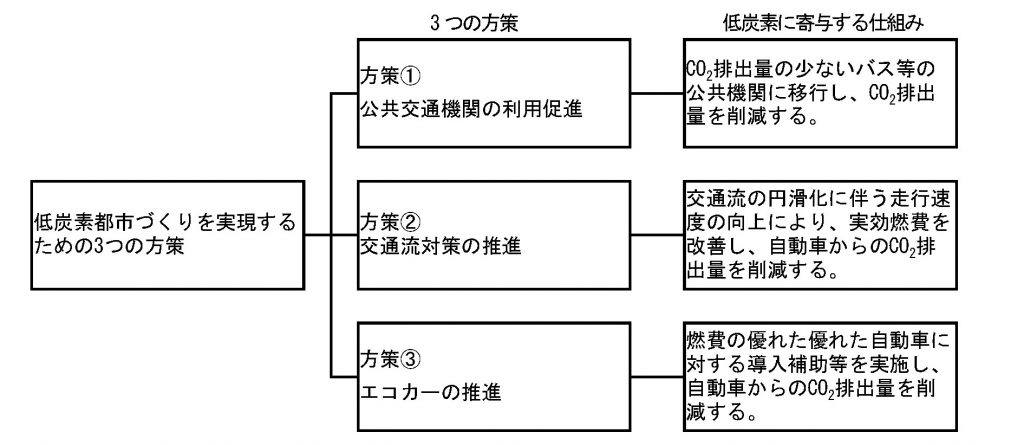

例えば、先程の例題の(1)に対して図 に示すように論文構成と内容を考えたとします。

(1)低炭素都市づくりを実現するための方策を3つ具体的に示し、各々の方策が低炭素に寄与する仕組みを述べよ。

図 低炭素都市づくりを実現するため3つの方策と低炭素に寄与する仕組み(例)

「低炭素都市づくりを実現するための方策を3つ具体的に示し」に対して、「公共交通機関の利用促進」「交通流対策の推進」「エコカーの推進」の方策をあげています。また、それぞれの方策について、低炭素を寄与する仕組みを述べています。

これらの方策は、全て低炭素都市づくりに寄与する方策です。自動車は人一人あたりを輸送する際のCO2排出量が大きく、それぞれの方策は低炭素に寄与する仕組みは違いますが、自動車のCO2排出量の総量を低減させる方策となっています。

問題文のとおりに答えています。

しかし、3つの方策は、この3つで本当に適切でしょうか?

また、低炭素に寄与する仕組みについては、例に示す記載で本当に十分でしょうか?

この論文構成をみて、なんとなく違和感を感じる人が多いと思います。

この解答について、技術士として確認される能力といった観点からみていくこととします。

筆記試験試験で確認される能力の概念と内容

そもそも、技術士の筆記試験では何が求められているのでしょうか?

もちろん技術士にふさわしい専門知識を取得している必要があります。しかし、平成19年度に技術士の試験制度が大きく改正され、筆記試験では、専門知識だけでなく、課題解決能力、応用能力等が重視されるようになりました。このため、専門知識をただ知っていることだけでなく、専門知識を用いて、課題を適切に解決しているかということが厳しく確認されるようになりました。

Ⅲ選択科目では、課題解決能力が確認されます。見落としている受験者もいるかもしれませんが、「技術士第二次試験受験申込み案内」に技術士としてふさわしいか確認される能力の概念と内容について記載があります。

概念:社会的なニーズや技術の進歩に伴い,最近注目されている変化や新たに直面する可能性のある課題に対する認識を持っており,多様な視点から検討を行い,論理的かつ合理的に解決策を策定できる能力

内容「選択科目」に係わる社 内容会的な変化・技術に関係する最新の状況や「選択科目」に共通する普遍的な問題を対象とし,これに対する課題等の抽出を行わせ,多様な視点からの分析によって実現可能な解決策の提示が行えるか等を問う内容とする。

解答を考える際には、能力の概念と内容について十分に踏まえる必要があります。能力の概念と内容は、抽象的な記載で理解がやや難しいところがありますが、例えば内容で「多様な視点」と「課題等の抽出」等といった記載があります。

この確認される能力に照らし合わせれば、先程の図 1の解答では、「本当に多様な視点で検討しているのか?」と「本当に課題等が抽出されているのか?」等といった点で疑問が残ります。これでは、採点委員から、良い評価をもらうことは難しいと考えます。

修正例

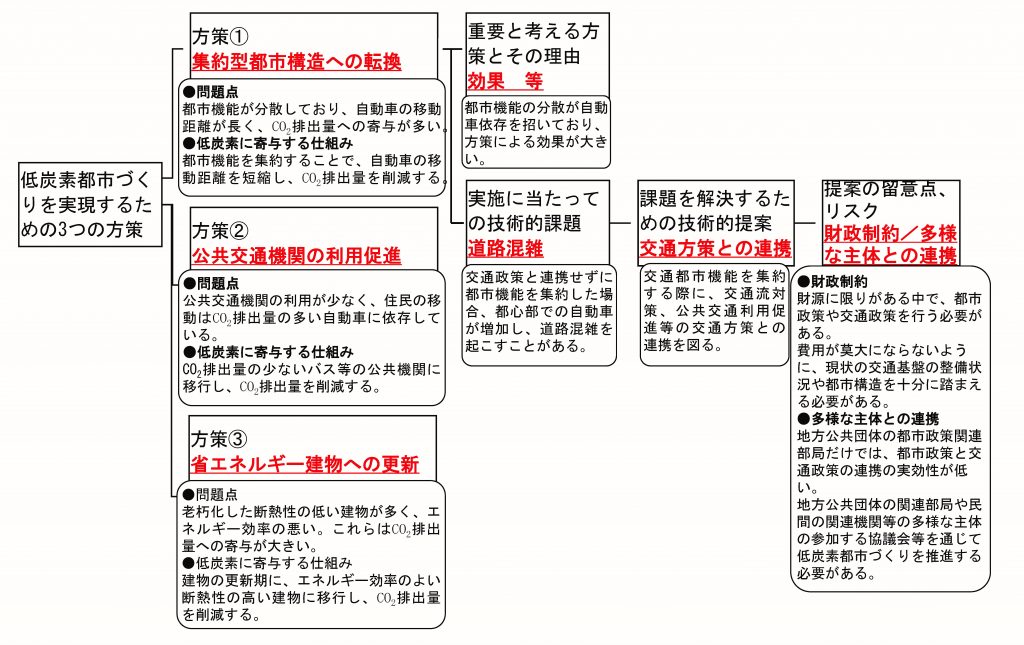

筆記試験で確認される能力といった観点から、先程の図の解答の修正例を示します。

3つの方策では、自動車のCO2排出量の削減に向けた方策だけでなく、住宅のCO2排出量の削減に向けた方策も含めました。

低炭素に寄与する仕組みについては、低炭素に寄与する仕組みに加えて、事前に現状の都市が抱える問題点を述べるようにしました。

違和感がなくなったのではないでしょうか?

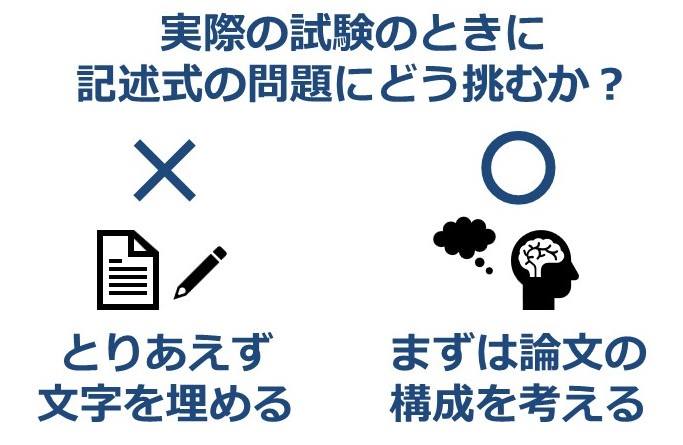

2.文章を書きながら考えるとどうなるか?

制限時間が限られている中で、自分の考えを整理して、論文に書く必要があります。このため、受験者によくありがちなのは、答案用紙に文章を埋めながら、解答を考えるということです。

文章を書きながら考えると、どのようなことが起こるでしょうか?

次の事態に陥ってしまいます。

●文章を書きながら考えると、「考える」よりも「書くこと」を優先させてしまい、結局、問いに適切な答えを出さないまま、技術士として求められる能力に意識を向けないまま、自分の書きたいことで解答を書き終えてしまいます。

●問題に(1)、(2)、(3)とありますが、後段の(2)、(3)の内容は前段の(1)の内容とリンクしている場合がほとんどです。終着点が見えないまま、見切り発射で(1)の内容を書いてしまうと、途中で軌道修正が効かなくなります。

結果、問いからズレてしまう、問いに十分に答えられることができません。

このような解答が、技術士としてふさわしいと評価されるのでしょうか。もちろん評価されません。

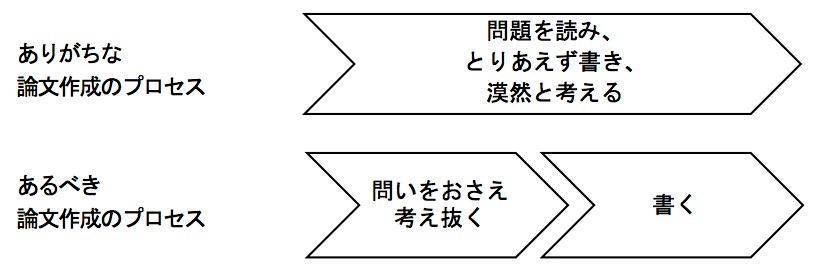

2.あるべき論文作成のプロセス

こうならないためには、以下のあるべき論文作成のプロセスに示すように、「書く」というプロセスに入る前に、「問いをおさえて考え抜く」というプロセスを徹底しながら、論文の構成を考える必要があります。

3.問いをおさえ続けるために論文構成を可視化する

試験では、初めて見る問題文に対して、問いをおさえながら考え抜く必要があります。これを適切に行うためのツールが論文構成の可視化です。論文構成を紙に落として可視化することが有効です。

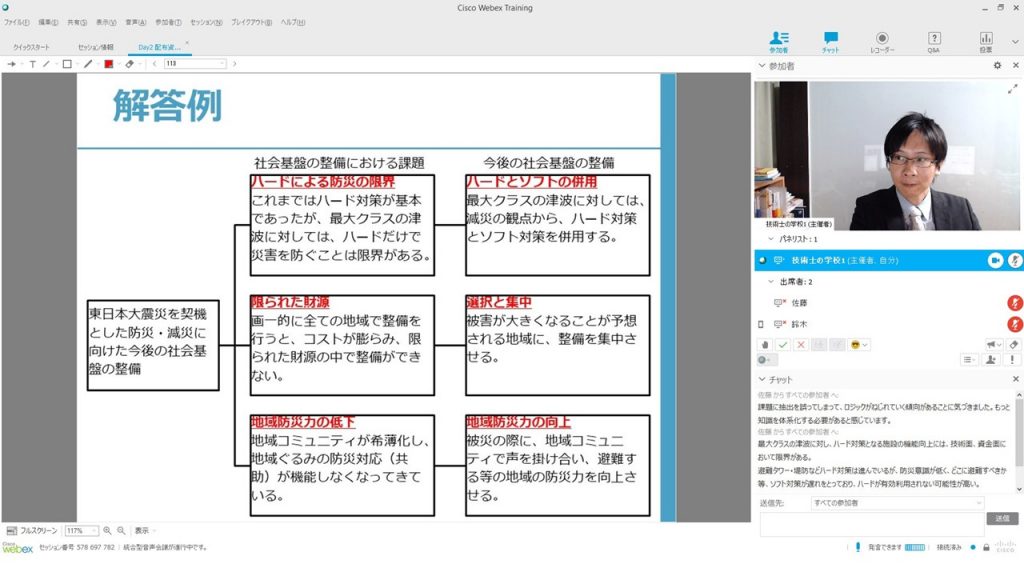

論文構成の可視化の例を示します。論文構成を可視化する手法はいくつかあり、自分たちの合った手法を選択していただければと考えます。

なお、答案用紙の枚数が多いほど、しっかりとした論文の構成が求められます。このため、あるべき論文作成のプロセスが最も重要になるのが【選択科目Ⅲ】答案用紙3枚の問題で、次いで【選択科目Ⅱ】答案用紙2枚の問題となります。

図 論文構成の可視化の例

しかし、「最初に必ず論文の構成を考えてください」と受験生にアドバイスをしても、最初から適切な論文構成まで考えられる人は多くありません。知っているだけでは不十分で、論文構成の検討や論文構成の可視化が、トレーニングを積まずに、急に試験当日にできるということは、ほとんどないと考えます。実際の試験で、適切な論文構成が考えられるようになるためには、相応のトレーニングを行う必要があります。試験当日だけでなく、日々の勉強の中で、これらをトレーニングしておくことが重要です。

特に最初のうちは、受験者は構成を検討することに慣れていないと考えます。このため、論文構成を検討するだけの日と、論文を書く日とを分けて、最初は丁寧に論文構成を検討するということが大切だと考えます。(筆記試験に向けた勉強方法についてはこちらを参照)

筆記試験は、9割近くの受験者が不合格になる非常に難しい試験です。さらに、受験者から採点方法がみえにくいため、対策・改善の方向性等がわかりにくい試験です。対策・改善の方向性等がわからなければ、何度受験しても不合格になってしまいます。

一方、「建設部門」では、技術士の学校の合格率は46%(女性の合格率73%)(令和元年度〜令和6年度)と多くの方が筆記試験を通過しています。 勉強の方法がわからない方、早く合格したい方、試験にあまり時間をかけたくない方等は、技術士の学校の筆記試験対策講座を受講してみるのはいかがでしょうか。

講座の受講を検討している方に向けて、オンライン上で無料の体験クラスも開催しています。

技術士の学校の合格実績(建設部門)

【令和元年度〜令和6年度 筆記試験合格実績】

(建設部門)

通常の合格率10%程度

合格率 46%

女性の合格率 73%

※実践コース受講者等

合格者 153人

女性の合格者 33人

合格率が通常の5倍!2年早く技術士を取得!

技術士試験は、厳格な国家試験で、筆記試験は合格率10%程度の非常に難しい試験です。

このため、5回以上受験しても合格できないこともざらにあり、途中で諦める方も少なくないのが現実です。

累積すると、毎年の勉強時間だけでなく、受験手数料もそれなりの負担になります。

「技術士の学校」の筆記試験対策講座では、筆記試験の正しい勉強方法に加え、必須科目を中心に重要キーワードの体系的な理解を深めることで、最短ルートの合格を提供します。

「技術士の学校」なら通常よりも合格率が5倍、2年早く技術士を取得し、貴重な時間を無駄にしません。

全国どこからでも受講可能なオンライン講座(リアルタイム形式)です。

カリキュラム開発(建設部門)

下所 諭 (げしょ さとし)

技術士(建設部門、総合技術監理部門)

大手建設コンサルタント会社で13年間勤務。広島大学 客員准教授 (2017~2024年)。

大手建設コンサルタント会社在籍時から含めて、10年以上、技術士の取得支援に携わっています。知見が集積する大手建設コンサルタント会社等でないと合格が難しいですが、多くの受講生を技術士の取得に導いています。

成績90%の高得点答案データを分析!

※答案は受講生が筆記試験後に再現したもので、点数は公益社団法人日本技術士会に問い合わせて確認したものです。

キーワードの記述例(サンプル)

※キーワードの記述例はⅠ必須科目(建設部門)における重要な4テーマについて、それぞれ10個以上、計50個以上を整理。

<クラス内容の一例>合格の最短ルート!筆記試験のキーワード学習動画(サンプル)

実際のクラスは、講師と受講生が同時に接続するリアルタイム形式です。

<クラス内容の一例>筆記試験80%近い高得点の答案の例!高得点再現答案集(サンプル)

実際のクラスは、講師と受講生が同時に接続するリアルタイム形式です。

<クラス内容の一例>建設部門I必須科目 重要テーマ

実際のクラスは、講師と受講生が同時に接続するリアルタイム形式です。

<クラス内容の一例>一瞬でわかる!合格する論文構成の考え方

実際のクラスは、講師と受講生が同時に接続するリアルタイム形式です。

合格者インタビュー

羽場内 玲さん 都市及び地方計画 コンサルタント会社 東京都在住

髙野 健人さん 都市及び地方計画 建設コンサルタント 大分県在住

合格者インタビュー(建設部門)

澁谷満博さん 施工計画、施工設備及び積算 奥村組土木興業株式会社 大阪府在住

半年前には手の届くはずのない資格であったはずが、諦めなければ必ず取得できる資格になったと感じた。

澁谷満博さん 施工計画、施工設備及び積算 奥村組土木興業株式会社 Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 現場監督として従事していた私には技術士は…

清水里美さん 都市及び地方計画 建設コンサルタント 宮城県在住

効率的に勉強して、早く合格したかった。自分にプレッシャーをかけて力に変えた。

清水里美さん 都市及び地方計画 建設コンサルタント Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 効率的に勉強して、早期に合格したかったです。 建設コン…

平田周作さん 施工計画、施工設備及び積算 大手ゼネコン 岡山県在住

実際に自分の目で、真剣に試験勉強している受験生を見ることがモチベーションに繋がった。

平田周作さん 施工計画、施工設備及び積算 大手ゼネコン Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 何度も不合格になり、これまでの自身の勉強方法が良く…

當山真由美さん 都市及び地方計画 合同会社ユーエスディラボ 沖縄県在住

地方では情報を入手しにくかった。実務経験だけでは知り得ることができない幅広い技術を学ぶことができた。

當山真由美さん 都市及び地方計画 合同会社ユーエスディラボ Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 特に地方では試験に関する情報が少なく、独学での…

久松貞之さん 道路 株式会社アサヒコンサルタンツ 茨城県在住

論文構成やキーワード記述例も学習できるため、答案の書き方が分からない人は講座の受講が有効と思った。

久松貞之さん 道路 株式会社アサヒコンサルタンツ Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 技術士を取得して、専門家としての信頼性を高め、業務の質を…

加藤慶太朗さん 鋼構造及びコンクリート 製造業インフラ関連部署 愛知県在住

製造業に所属する私でも建設部門の技術士を取得できた。建設業で専門的な仕事をしている方は真剣に受験すれば合格できると感じた。

加藤慶太朗さん 鋼構造及びコンクリート 製造業インフラ関連部署 Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 専門分野を明確に持ちたいと思い、技術士を取…

大西絢子さん 建設環境 株式会社竹中土木 東京都在

仕事、家事、育児と山盛りの毎日を過ごす中で、1分1秒も無駄にできない。

大西絢子さん 建設環境 株式会社竹中土木 Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 仕事、家事、育児と山盛りの毎日を過ごす中で、1分1秒も無駄にでき…

\合格率5倍の講座を無料体験/

関連コラム

【建設部門の技術士大全】難易度や受験資格、勉強法を合格者が解説

技術士筆記試験対策(都市及び地方計画、都市計画)Ⅲ選択科目 重要キーワード

技術士筆記試験対策(建設環境)Ⅱ選択科目 環境影響評価(環境アセスメント)

技術士第二次試験 試験で確認される能力(総合技術監理部門を除く技術部門)

技術士(建設部門)筆記試験 一発合格は可能か? 社外セミナーを受講すべきか?

技術士第二次試験 Ⅲ選択科目 論文の書き方 「多様な視点」とは何か?