2021.09.16

- コラム

【合格者が語る】技術士試験に最短で受かる勉強法を解説

「先輩が保有している技術士試験に挑戦してみたい!難易度が高いとは聞くけれど、どうやって勉強したらいいの?」

保有価値が高く、技術者としての信頼につながる技術士資格。

早く取得したいと思っているものの他の資格のようなノウハウ本が少ないので「一体どのように勉強すればいいのか」漠然とした不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。

技術試験の勉強は段階に応じて、勉強方法を変えながら効率よく進めることがおすすめです。

「技術士試験はそもそも専門性が高く難しいから、どのような勉強方法でも変わらない」と思っている方がいるかもしれません。

難易度が高いのは試験そのものの難しさもありますが、本当に正しい勉強法で取り組めていないケースが多いです。

技術士資格に特化したオンラインスクール「技術士の学校」の合格率は49%、平均2.1年で合格できています。

※技術士の建設部門 第二次試験(筆記試験)の場合

※実践コースを受講して適切に修了した受講者等の割合

つまり、技術士試験に特化した正しい勉強方法を知っていれば、効率よく合格に近づくことは夢ではないのです。

この記事では、技術士試験の段階ごとの勉強方法や勉強のポイントをまとめてご紹介します。

最後まで読めば、技術士試験の正しい方法が分かります。

技術士試験は闇雲に勉強しても、合格に近づけません。

効率よく短期間での合格を目指すためにも、ぜひ参考にしてみてください。

1.技術士試験の勉強方法のロードマップ

技術士試験の勉強は「第一次試験」「第二次試験・筆記試験」「第二次試験・口頭試験」の3段階に分かれており、それぞれ必要な勉強時間やポイントが異なります。

そのため、技術士試験はどの段階でも同じように勉強すればいいのではなく、段階に応じた勉強方法で取り組むことが非常に重要です。

例えば、第一次試験は過去問に似た問題が出題される傾向があるので、過去問や参考書を使った勉強方法が有効です。

しかし、第二次試験では過去問や参考書だけでは、対応しきれません。

第二次試験の出題方法に応じた対策も必要になるのです。

次の章からは、技術士試験の段階に応じてどのような方法で勉強すればいいのか、詳しく解説していきます。

▼技術士試験の合格率については、下記の記事で詳しく解説しています。

2.第一次試験の勉強方法

まずは、技術士第一次試験の勉強方法をご紹介します。

第一次試験は「基礎科目」「適性科目」「専門科目」の3つの科目に分かれています。

それぞれ択一式の試験で、基礎的な知識の確認が中心です。

| 科目 | 解答方法 | 概要 |

|---|---|---|

| 基礎科目 | 択一式 (複数の選択肢から解答を選ぶ) |

1群:設計・計画に関するもの (設計理論、システム設計、品質管理など) |

| 2群:情報・論理に関するもの (アルゴリズム、情報ネットワークなど) |

||

| 3群:解析に関するもの (力学、電磁気学など) |

||

| 4群:材料・化学・バイオに関するもの (材料特性、バイオテクノロジーなど) |

||

| 5群:環境・エネルギー・技術に関するもの (環境、エネルギー、技術史など) |

||

| 適性科目 | 技術士法第4章(技術士等の義務)などの規定に関する知識を確認する | |

| 選択科目 | 機械や建設、環境などの20部門から1部門を選択して基礎的な知識を確認する |

第一次試験は過去問と似た問題が出題される傾向があるので、過去問の傾向を掴みながら勉強するといいでしょう。

効率よく基礎科目を勉強するには、下記のステップがおすすめです。

|

基礎科目を勉強するステップ

|

|

|

ステップ1 |

基礎科目は1~5群各6問出題される中で各3問ずつ解くので、本番と同じようにまずは3問ずつ選んで解く |

|

ステップ2 |

選択しなかった残りの問題も解いて得意不得意や出題傾向を掴む |

|

ステップ3 |

本番と同様に時間を測定しながらできるだけ多くの過去問を解く |

|

ステップ4 |

解答を読んでも理解できない部分は参考書などを読み、 |

過去問は6年~7年分ほど解くと、問題の傾向が分かります。

過去問で分からない部分があった場合は参考書を読み、理解を深めるといいでしょう。

ただし、専門科目によっては、参考書が販売されていない科目があります。

その場合は、学生時代の教科書や専門的な書籍なども活用してみましょう。

また、第一次試験は、4年制大学の自然科学系学部専門の教育課程修了程度の難易度だと明記されています。

大学や大学院で学んだことと関連性のある専門科目を選択できれば、大学、大学院で得た知識を活かして合格を目指せるでしょう。

▼第一次試験の過去問は、下記より確認できるので、活用してみましょう。

| 【一定条件を満たすと専門科目が免除になる】 技術士の第一次試験は、一定の条件を満たしていると専門科目が免除になります。 専門科目が免除になる場合は、専門科目の勉強自体が必要ありません。 <免除となるケース例> 合格日より3年以内に中小企業診断士第二次試験に合格している場合は経営工学部門が免除になる 専門科目が免除となるケースは下記に記載されているので、確認してみてください。 |

参考:公益社団法人日本技術士会「第一次試験のよくあるご質問」

3.第二次試験(筆記)の勉強方法

第二次試験(筆記)は記述式(総合技術監理部門の一部を除く)で、専門知識の理解だけでなく技術士としての資質や問題解決能力などが問われます。

|

科目

|

解答方法

|

概要

|

|

必須科目Ⅰ |

記述式 (600文字の答案用紙に記述する) |

技術部門ごとの基礎知識を使い問題解決方法を記述する |

|

選択科目Ⅱ |

専門科目の基礎知識と応用力を記述する |

|

|

選択科目Ⅲ |

専門科目の問題解決能力、課題遂行能力を記述する |

参考:公益社団法人日本技術士会「技術士第二次試験の科目」

※総合技術監理部門以外の技部門の筆記試験の場合

専門科目の知識はもちろん、論文を書く力なども問われるため、基礎を固めてどのような問題にも論理的に解答できる勉強をする必要があります。

ここでは、第二次試験(筆記)を勉強するポイントを前提条件と論文対策、知識対策に分けてご紹介します。

| 第二次試験(筆記)の勉強方法 | |

| 前提条件 | 技術士のコンピテンシーを理解する |

| 論文対策 | 記述式の解答方法に慣れる |

| 問題解決能力を身につける | |

| 知識の習得 | 関連性のある白書や法令などを読む |

| キーワード学習をする | |

| まとめ | 過去問に取り組む |

第二次試験(筆記)は技術士試験の関門だと言われているので、ポイントを押さえて勉強するようにしましょう。

▼技術士の第二次試験の概要は、下記の記事で詳しく解説しています。

3-1.【前提】技術士のコンピテンシーを理解する

技術士第二次試験を受ける前提条件として、技術士のコンピテンシー(技術士として最低限必要な資質)を理解しておきましょう。

なぜなら、第二次試験は下記のように技術士のコンピテンシーに沿って評価されるためです。

|

必須科目

|

選択科目Ⅱ

|

選択科目Ⅲ

|

|

|

専門的学識 |

〇 |

〇 |

〇 |

|

問題解決 |

〇 |

|

〇 |

|

マネジメント |

|

〇 |

|

|

評価 |

〇 |

|

〇 |

|

コミュニケーション |

〇 |

〇 |

〇 |

|

リーダーシップ |

|

〇 |

|

|

技術者倫理 |

〇 |

|

|

参考:公益社団法人日本技術士会「令和7年度 技術士第二次試験受験申込み案内」

※総合技術監理部門以外の技部門の筆記試験の場合

※2024年度の第二次試験の要項をもとに作成

技術士のコンピテンシーを理解しないで解答をしても、技術士に求められる資質が評価されず、思ったような評価を得られない可能性があるのです。

例えば、必須科目の問題を読み、問題解決や評価、コミュニケーションなどのコンピテンシーを踏まえた解答ができないと、技術士に必要な資質が備わっていると評価されにくいです。

文部科学省が定めている技術士のコンピテンシーは次の7要素なので、しっかりと理解しておきましょう。

|

技術士のコンピテンシー |

|

|

専門的学識 |

・技術士の業務に必要な専門的な知識を理解して応用できる ・技術士の業務に必要な法令や制度、社会・自然条件などを理解して応用できる |

|

問題解決 |

・業務上で起こる問題を明確にして問題発生要因や制約要因を抽出し分析できる ・問題に対して相反する要求事項や及ぼされる影響の重要度を考慮したうえで、複数の解決策を合理的に提案できる |

|

マネジメント |

・業務を遂行するときに品質やコスト、納期などを遵守する人員・設備・金銭・情報などの分配ができる |

|

評価 |

・業務遂行で最終的に得られる成果や波及効果を正しく評価して改善できる |

|

コミュニケーション |

・業務を遂行するために社内外の様々な関係者間で明確かつ効果的な意思疎通ができる ・海外業務では多様な価値観を考慮して現地の関係者と協調できる |

|

リーダーシップ |

・業務遂行のために様々な関係者の利害関係などを調整しながら取りまとめる ・海外業務では多様な価値観を考慮して現地関係者と協力して業務遂行ができる |

| 技術者倫理 |

・技術士としての使命を理解して倫理的な行動ができる ・業務遂行のために自分の業務範囲を明確にして責任を負う ・技術士の業務に必要な法令や制度などを遵守できる |

参考:文部科学省「技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)」

また、科目ごとにどのコンピテンシーで評価されるのか念頭に置きながら、問題に取り組むことが大切です。

3-2.【論文対策】記述式の解答方法に慣れる

第二次試験では、記述式に慣れましょう。

第二次試験(筆記)は記述式(総合技術監理部門の一部を除く)なので、一般的な資格取得試験と解答形式が異なります。

一例として過去問を見てみると、下記のように課題の抽出や解決策の提示、自身の考えを示すことが求められます。

| (問いの前に問題文があります)

1. 将来発生しうる巨大地震を想定して建築物、社会資本の整備事業及び都市の防災対策を進めるに当たり、技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。 2. 前問で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を一つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。 3. 前問で示した解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。 4. 前問1~3を業務として遂行するに当たり、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から必要となる要点・留意点を述べよ。 |

参考:公益社団法人日本技術士会「令和6年度技術士第二次試験問題(建設部門)」

記述式に慣れていないと、自分の持っている知識や言いたいことだけを書き、まとまりのない論文に仕上がります。

下記の学習サイクルを意識して、論理的な記述ができるトレーニングを積むといいでしょう。

このトレーニングを繰り返すことで記述式の考え方や書き方が身につき、試験当日に高い確率で良い論文が書けるようになります。

例えば、低炭素都市づくりを実現するための方策と具体的な仕組みを記述する場合は、下記のようにそれぞれの方策と紐づく仕組みを可視化します。

| Q. 低炭素都市づくりを実現するための方策と寄与する仕組みは? |

|

方策

|

3つの方策

|

低酸素

|

|

方策1 |

公共交通機関の利用促進 |

二酸化炭素排出量の少ないバスなどの交通機関利用を促し、二酸化炭素排出量を削減する |

|

方策2 |

交通流対策の推進 |

交通流の円滑化に伴う走行速度の向上により、実行燃費を改善して自動車の二酸化炭素排出量を削減する |

|

方策3 |

エコカーの推進 |

燃費の優れた自動車購入の補助などを実施して、自動車の二酸化炭素排出量を削減する |

その上で「本当にこの方策と仕組みで合っているのか」を考え、問題なければこの構成をもとに論文にまとめていきます。

また、論文は書いて終わりではなく添削をして修正し、知識不足の部分を補うところまでを1セットとして取り組みましょう。

▼論文の構成の考え方は下記の記事でも触れているので、参考にしてみてください。

技術士第二次試験 論文の書き方 文章を書く前に考え抜いているか?技術士としてふさわしい答案を理解しているか?(建設部門の例を通じて)

| 【第三者の添削を受けてみよう】

論文の添削を自分自身ですると、本当に理解が合っているのか判断しにくい部分があります。そこで、第三者に添削を受けて、客観的な視点から修正してもらうといいでしょう。社内に技術士試験に合格した人がいる場合は添削を依頼したり具体的な勉強方法を聞いたりすることもおすすめです。 |

3-3.【論文対策】問題解決能力を身につける

第二次試験(筆記)の合格の鍵を握るのが「問題解決能力」です。

第二次試験は、暗記すれば合格に近づけるものではなく、問題に対して考え抜く力が必要です。

問題解決能力を身につけるには、下記の3つのステップを意識してみましょう。

|

問題解決能力を身につけるステップ

|

|

|

STEP1

問題の本質を捉える

|

出題されている問題の意図を理解して本質を捉える |

|

STEP2

解決までの道筋を描く

|

出題されている問題を解決するための道筋を描く |

|

STEP3

論文に反映させる

|

道筋を論文に反映させてまとめる |

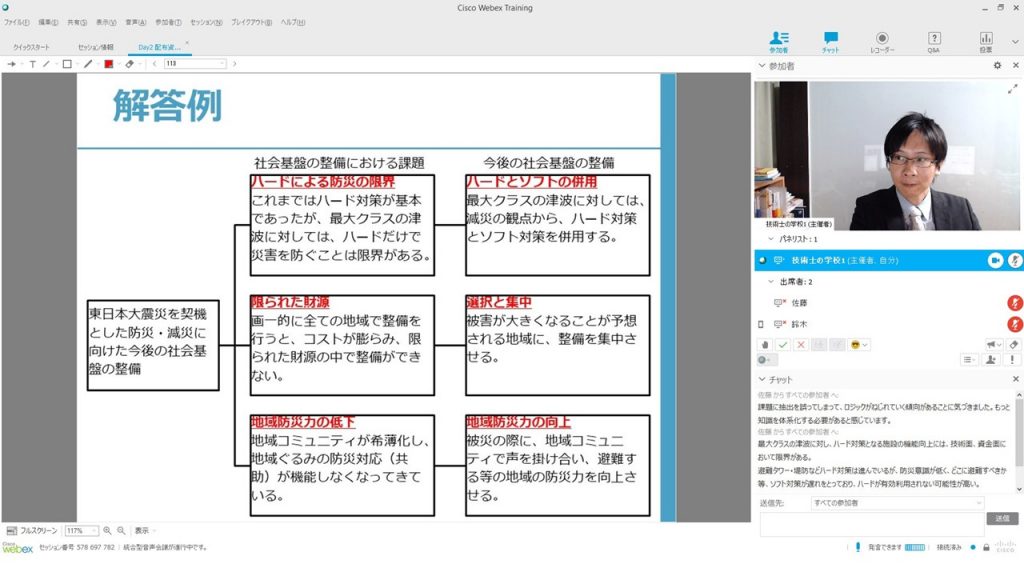

ここで重要なのは、問題の本質を理解して構成に反映させることです。

例えば、「洪水の被害を最小化するための方策をいくつか述べよ」という問いがあったときに、どのような方策を思い浮かべるでしょうか?

下記のようにハード面(堤防の整備などの物理的な対策)はすぐに頭に浮かぶかもしれませんが、もう少し考え抜くとハード面とソフト面(情報や訓練など主に人による対策)の2つの方策を提示できます。

ソフトとハードの2つの方策を提示できれば、技術士としての多角的な視点が評価されると考えられます。

問題解決能力を磨くには先ほど触れた3つのステップを意識しつつ、論文の構成を考える際に意識的に考え抜き多角的な視点で考えるトレーニングをするといいでしょう。

3-4.【知識の習得】キーワード学習をする

技術士第二次試験(筆記)の勉強では、キーワード学習もおすすめです。

キーワード学習とは、試験に出題されそうなキーワードを抽出してキーワードごとに意味や課題、対策などをまとめる勉強方法です。

試験に関連性のあるキーワードへの理解がないと、問題文を見てもどのような課題があるのか、どのような対策ができるのか検討がつきません。

今回は、「インフラの維持管理」のキーワード学習の例を簡単にご紹介します。

まずは「インフラの維持管理」に関連する、キーワードを抽出します。

分からない場合は過去問や参考書、新聞などを見て考えても問題ありません。

| 【インフラの維持管理のキーワード】

・定期点検の高度化・効率化 |

キーワードごとに、どのように説明するのか考えていきます。

キーワードの概要と、現状の課題、対策の内容や効果をまとめておくと理解しやすくなるでしょう。

一例として予防保全維持管理への転換の場合は、下記のようにまとめることができます。

|

キーワード

|

現状の課題

|

対策の内容・効果

|

|

予防保全維持管理への転換 |

・建設後50年以上経過する施設の割合が今後10~20年で急速に増加する ・損傷が深刻化してから補修する事後保全型維持管理が主流で、機能低下が進行していることに加え、過剰なコストがかかっている ・事後保全を継続した場合は、30年後に維持管理費が最大2.4倍になると試算される |

・インフラの損傷が軽微なうちに補修する予防保全型維持管理に転換することで、機能維持を図り、持続的に活用する ・これにより維持管理のトータルコストの削減と予算の平準化を図る。予防保全とした場合は、30年後に約5割縮減できる |

筆記試験のときに加点となるキーワードは、事前に決まっていると考えられます。

問題に応じて適切なキーワードを使うためにも、専門的なキーワードを正しく理解しておく必要があるでしょう。

|

キーワード学習の進め方を無料動画で公開しています

|

|

「技術士の学校」ではキーワード学習の方法をもっと詳しく知りたい方に向けて、キーワード学習の手順を動画で分かりやすく解説ています。キーワード学習の例に沿って一緒に取り組める動画なので、ぜひご活用ください。 |

3-5.【知識の習得】関連性のある白書や法令などを読む

関連性のある白書や法令は、キーワード学習時や論文修正時のタイミングで読むようにしましょう。

白書や法令などを理解する目的は、論文を書くための情報収集です。隅から隅まで丁寧に白書を読んでも論文を書くときに活用できなければ、費やした時間が無駄になります。

効率よく必要な知識を得るためにも白書や法令、市区町村の取り組みなどは、下記の2つのタイミングで読むといいでしょう。

| 論文の添削、修正を終えたタイミング | 論文の添削、修正をして足りなかった知識が明確になった段階で白書や法律などを身につける |

| キーワード学習のタイミング | キーワード学習をするときに分からない部分を調べて情報収集する |

論文の添削、修正を終えたタイミングでは、不足している知識が明確になっています。

分からなかった知識を補うように知識を習得すれば、効率よく勉強ができます。

3-6.過去問に取り組む

記述式に慣れて知識も一定数習得できたら、過去問に取り組みましょう。

第二次試験の筆記試験では、下記のように過去問を活用することをおすすめします。

|

第二次試験(筆記)の過去問に取り組むステップ

|

|

|

ステップ1 |

時間がかかってもいいので、合格ラインとなる答案を丁寧に作成してコツを掴む |

|

ステップ2 |

10問程度の過去問に取り組み、答案と問題点、解決策をまとめる |

|

ステップ3 |

過去6年分の構成と見出し作成にたくさん取り組み、様々な問題に慣れる |

まずは、合格ラインの答案を丁寧に作成して、どのような答案が合格になるのかコツを掴みます。

合格ラインの答案が一定数できたら10問程度の過去問に取り組み、答案と問題点、課題をセットにまとめましょう。

ここまで来たら過去6年分の様々な過去問を解き、どのようなテーマが出題されても対応できるように練習します。

このときに答案を書き切るのではなく構成と見出しのみ制作して、解答と方向性が合っているか確認するとスムーズに取り組めます。

▼過去問は下記で公開されているので、活用してみましょう。

4.第二次試験(口頭)の勉強方法

第二次試験の筆記試験に合格した方は、口頭試験に進めます。

口頭試験では、技術士としての資質や能力を確認するための質問に対して分かりやすく答えることが求められます。

|

科目

|

解答方法

|

概要

|

|

技術士としての実務能力 |

口頭式 (試験官の質問に口頭で答える) |

・コミュニケーション、リーダーシップ ・評価、マネジメントに関する質問をする |

|

技術士としての適格性 |

・技術者倫理 ・継続研さんに関する質問をする |

参考:公益社団法人日本技術士会「令和7年度 技術士第二次試験受験申込み案内」

※総合技術監理部門以外の技術部門の場合

ここでは、口頭試験の勉強方法をご紹介します。

口頭試験の当日までは、記述試験合格から1~3ヶ月程度しか時間がないので、ポイントを把握して効率よく勉強しましょう。

|

第二次試験(口頭)の勉強方法

|

|

・過去問の解答例を書き出してみる |

4-1.過去問の解答例を書き出してみる

口頭試験の勉強方法では、まず過去問を見て、自分ならどのように解答するのか書き出してみましょう。

過去問の一例としては、下記のようなものがあります。

| 【質問の例】 ・受験申込書に記載した「業務内容の詳細」について、3分程度で説明してください。 ・コミュニケーションを発揮した事例を説明してください。 ・利害調整では何を第一優先にしていますか? ・技術士になったらどのような活動をしたいですか? |

例えば、業務内容については携わった業務の内容や目的、課題を解決するための過程や成果などをまとめて話せるようにしておくといいでしょう。

また、口頭試験も、技術士の7つの業務や技術士のコンピテンシーなどを基準に評価をします。

| 技術士としての実務能力 | コミュニケーション・リーダーシップ |

| 評価、マネジメント | |

| 技術士としての適格性 | 技術者倫理 |

| 継続研さん |

参考:公益社団法人日本技術士会「令和7年度 技術士第二次試験受験申込み案内」

※総合技術監理部門以外の技術部門の場合

※2024年度の第二次試験の要項をもとに作成

そのため、ただ自分の体験したことや考えを述べるだけでは、合格につながらないと考えられます。

技術士としての視点から「どのようにコミュニケーションを発揮したのか」「どのようなマネジメントをしたのか」などを踏まえて、自分の言葉でまとめるようにしましょう。

4-2.自分の言葉で伝える練習をする

口頭試験は話すことに慣れて、自分の言葉で伝える練習をしておきましょう。

そもそも、口頭試験は、暗記した解答をそのまま読み上げる試験ではありません。

話し方により、技術士としてのコミュニケーション力やリーダーシップ力も確認されていると考えられます。

そのため、口頭試験の解答例としてまとめた内容を、分かりやすく伝える技術も問われるのです。

一例として、ただ話すのではなく、下記のような伝え方の工夫を身につけておく必要があるでしょう。

| 【口頭試験での伝え方の例】 ・身振り手振りを交えて話す ・小声で話さず自信を持って話す ・難しい専門用語を使わないで分かりやすく話す |

例えば、自信がなさそうに小声で話してしまうと、試験官への印象がよくありません。

身振り手振りを踏まえて自信を持って話せるように、話す練習を繰り返し行うことが大切です。

| 【模擬試験を受けてみるのも1つの方法】 一人で口頭試験の練習をしていてもモチベーションが上がらない場合や修正点が分からない場合は、模擬試験を受けてみるのも1つの方法です。 口頭試験と同じようなシチュエーションで解答してみることで、何を改善するべきか明確になります。 |

5.技術士試験の勉強に取り組むスケジュール例

技術士試験の勉強方法が分かったところで、勉強の進め方が気になるところでしょう。

ここでは、技術士試験の勉強に取り組む具体的なスケジュール例をご紹介します。

あくまでも一例ではありますが、どのように技術士試験の勉強を進めればいいのか参考にしてみてください。

|

技術士試験の勉強に取り組むスケジュール例

|

|

|

第一次試験 |

平日:2時間程度 |

|

第二次試験 |

平日:2時間程度 |

※試験勉強前の知識量や試験勉強開始時期により左右します

5-1.第一次試験のスケジュール例

第一次試験は、平日は2時間程度、休日は4~5時間程度の勉強時間が目安です。

元々身についている知識量にもよりますが、試験までに100~200時間程度勉強するケースが多いです。

スケジュールの一例は、下記のとおりです。

※あくまでも一例です。基礎知識量などにより左右します

「第一次試験の勉強方法」で触れたように、過去問や参考書を中心に勉強していきます。

平日は過去問を中心に解き、休日で苦手な部分をしっかり理解するなど、時間の使い方を工夫すると効率よく学べます。

また、試験が近くなったら時間を測定しながら過去問を解き、試験本番と同じ時間配分に慣れておく練習もするといいでしょう。

5-2.第二次試験のスケジュール例

第二次試験は、平日は2~3時間程度、休日は5~7時間程度の勉強時間が目安です。

試験の3ヶ月~6ヶ月前には勉強を開始して、500~800時間程度取り組むケースが多いです。

スケジュールの一例は、下記のとおりです。

※あくまでも一例です。基礎知識量などにより左右します

第二次試験は平日は過去問や先輩社員との勉強会などを実施して、休日で苦手な部分、キーワード学習などを行うといいでしょう。

電車で通勤している場合は、通勤時間を活用して、白書や法令を読み理解を深めることもできます。

また、試験が近くなったら、できるだけ多くの問題を解いて、試験形式や出題される問題に慣れる練習をしましょう。

▼第二次試験直前の勉強方法は下記の記事で詳しく解説しているので、どのようなことをするのか参考にしてみてください。

6.技術士試験の勉強を進めるときの3つのポイント

技術士試験の勉強の進め方が分かったところで、最後に技術士試験全体に共通する3つのポイントをご紹介します。

技術士試験は間違った努力をしても、合格になかなか近づけません。

試験勉強を進めるときにこれだけは知っておきたいポイントだけをまとめたので、チェックしてみてください。

6-1.合格した人からアドバイスをもらう

技術士試験の勉強をするときに、ぜひ試して欲しいことが合格者にアドバイスをもらうことです。

技術士試験に合格している先輩社員や友人がいる場合は、積極的にアドバイスを求めるようにしましょう。

技術士試験の合格者は試験勉強のノウハウやコツを理解しているため、勉強に行き詰ったときに的確なアドバイスをもらえます。

中でも、記述式の答案の採点や口頭式の模擬試験などは、合格者に見てもらうと改善点を見つけやすいです。

実際に、技術士試験に合格した方も周囲のサポート、アドバイスを受けていることが多いです。

とくに第二次試験は知識試験のように、これさえ書けば正解というものがありません。

だからこそ、合格者の声を聞いてコツを掴むことが合格への近道になります。

6-2.特定の日に詰め込まず計画を立てて取り組む

技術士試験は、第一次試験と第二次試験ともに、年に1度しかチャンスがありません。

計画を立てずに試験勉強をすると「今年の試験には間に合わない」と試験を見送ることになり兼ねません。

いつの技術士試験に合格したいのかゴールを決めて、計画的に勉強を進めることが重要です。

例えば、6ヶ月前後の第二次試験(筆記)を受ける場合は、どのタイミングで何を勉強するのか決めておくようにしましょう。

※あくまでも一例です

とくに技術士試験勉強でやりがちなのが、休日のみにまとめて勉強をすることです。

知識を詰め込む試験であればこの方法で対応できるかもしれませんが、技術士試験はコツコツと知識を蓄積しないと合格に近づけません。

「技術士の試験勉強に取り組むスケジュール例」を参考にしながら、毎日試験をするスケジュールを確立させましょう。

6-3.暗記で乗り越えようとせず正しい勉強方法で取り組む

技術士試験は、暗記だけで乗り越えられる試験ではありません。

英語検定や秘書検定などのように知識を確認する試験ではなく、技術士としての資質や応用力を確認する試験だからです。

もちろん、キーワード学習で扱うような重要な語句は理解しておく必要はありますが、キーワードを知っているだけでは記述式の解答はできません。

だからこそ、技術士試験に必要な下記の力が習得できる正しい勉強方法で取り組むことが重要です。

| 【技術士試験の合格に必要なスキル例】

・自分の考えや技術士に必要な資質を踏まえて論理的な記述ができる力 |

技術士試験対策の参考書や問題集はあっても正しい勉強方法が周知されておらず、闇雲に勉強をして不合格になるケースも少なくありません。

まずは、技術士試験に合う勉強方法をしっかりと理解するところから、始めることが重要です。

7.短期間で効率よく合格を目指すならオンラインスクール「技術士の学校」

※※技術士第二次試験(筆記)の建設部門が対象です

ここまで、技術士試験の勉強方法をまとめてご紹介しました。

技術士試験は難易度が試験でありながらも、適切な勉強方法が出回っておらず「どうやって勉強すればいいのか」「本当にこの勉強方法が合っているのか」悩む方が多いです。

独学で闇雲に勉強しているものの成果が見えず、何年も試験にチャレンジし続けている方も少なくありません。

少しでも効率よく勉強して最短距離で合格を目指したいなら、技術士第二次試験の建設部門に特化したオンラインスクール「技術士の学校」をご利用ください。

「技術士の学校」は技術士資格の建設部門に特化して15年の実績があり、長きにわたり技術士試験の支援を行ってきました。

合格率約10%だと言われる第二次試験の「技術士の学校」の合格率は49%で、約2人に1人が合格しています。

※技術士の建設部門 第二次試験(筆記試験)の場合

※実践コースを受講して適切に修了した受講者等の割合

「技術士の学校」が「少しでも早く」「効率よく」技術士合格が目指せるのは、技術士試験に特化した勉強方法を熟知しているからです。

ここでは、「技術士の学校」ならではの、合格に近づける勉強方法をご紹介します。

どのように勉強を進めているのか、ぜひチェックしてみてください。

7-1.合格の鍵を握る!本当の勉強方法を学べる

「第二次試験(筆記)の勉強方法」でも触れたように、技術士の第二次試験(筆記)は正しい勉強方法を知らないと合格まで時間がかかります。

「技術士の学校」では15年以上にわたり技術士試験の支援をしてきたからこそ分かる、技術士試験に特化した正しい勉強方法や論文の書き方から学ぶカリキュラムを用意しています。

| 【カリキュラムの特徴】

・20年以上技術士試験に携わってきた講師陣がカリキュラムを作成 ・成績60%~80%の高得点答案データを分析 ・最新の動向も踏まえて常にアップデート ・採点マニュアルを踏まえた答案の書き方をレクチャー ・課題解決能力を定着させるディスカッションを実施 |

また、第二次試験の勉強方法でも触れたように、技術士試験は問題解決能力が重要です。

しかし、問題解決能力を体系的に学べる場がなく、伸び悩んでいる受験生も見受けられます。

「技術士の学校」ではワークとグループディスカッションで、問題解決能力の定着を目指します。

第二次試験に必要不可欠な力をしっかりと身につけることで、合格にぐんと近づきます。

第二次試験(建設部門・筆記試験)は平均4回の受験で合格できるケースが多いですが、「技術士の学校」は平均2.1回です。

合格の鍵を握る勉強方法が理解できるからこそ、通常の半分の速さで合格を目指せます。

「何年も試験勉強をしたくない」「少しでも早く技術士として活躍したい」という方は、ぜひ技術士試験に特化した本当の勉強方法を学んでみてください。

7-2.忙しい人でも継続しやすい受講形式!フォロー体制も充実

技術士試験の勉強を始めるときに、仕事と両立できるのか不安になる方がいるかと思います。

「技術士の学校」では、場所と時間に囚われず勉強を進められるように「動画視聴型」と「ライブ型」の2つの受講形式を用意しています。

また、一人一人としっかりと向き合いアドバイスやフォローをしている点もポイントです。

どこを伸ばせばいいのか的確に判断してフィードバックをしているので、モチベーションを維持しながら合格を目指せます。

7-3.技術士の学校の受講生の声

「技術士の学校」では、毎年多くの合格者を輩出しています。

ここでは、技術士の学校に通い技術士試験合格を掴んだ受講生の声をご紹介します。

| 過去9回不合格が続いていたので、一念発起してしっかり筆記試験対策をしたいと思い「技術士の学校」を受講しました。 講座を受講し始めると、いかに今までの勉強方法が非効率であったか実感しました。 独学では得られない情報と知識、テクニックなどを身につけることができ、効率よく勉強を進められました。 講座以外でも重要な情報をメールで共有してもらえるなど、フォロー体制も充実していました。 無事に技術士資格に合格できたので、今度は自己研鑽を兼ねながら、「総合技術監理部門」を目指したいと思います。 ▼安藤圭吾さんの合格インタビューは下記で紹介しています。 |

| 30代になり一通り仕事ができるようになり、技術士資格を意識するようになりました。 しかし、地方都市に住んでいる私にとっては、 身近に接する機会のある技術士自体が少なく、試験に関する情報を得る機会も少ない状態でした。 独学での勉強にも限界を感じていたときに、オンラインで受講できる「技術士の学校」に出会いました。 「技術士の学校」では実務経験だけでは知り得ない幅広い知識や、技術士の方向性について学ぶ ことができました。 受講前はオンラインで学ぶことができるのか不安がありましたが、対面と同様に他の受験生の姿、発言などを聞けるのでいい刺激になりました。 ▼當山真由美さんの合格インタビューは下記で紹介しています。 地方では情報を入手しにくかった。実務経験だけでは知り得ることができない幅広い技術を学ぶことができた。 |

技術士の第二次試験は合格率が低く難易度が高いからこそ、闇雲に勉強しても思ったような成果を出せません。

長年技術士試験に携わってきた「技術士の学校」では、高い合格率を実現する独自のカリキュラムで、短期間での技術士合格をサポートします。

まずは体験クラスで「技術士の学校」のカリキュラムを体験してみてください。

8.まとめ

この記事では、技術士試験の勉強方法を詳しく解説しました。

最後に、この記事の内容を簡単に振り返ってみましょう。

〇技術士試験の段階ごとの勉強方法は下記のとおり

| 技術士試験の段階 | 勉強方法 |

|

第一次試験 |

・基礎科目・適性科目・専門科目:過去問6~7年分を解く ・参考書を中心に知識を身につける ・参考書がない場合は大学、大学院の教科書などを活用する |

|

第二次試験 |

・技術士のコンピテンシーを理解する ・記述式の解答方法に慣れる ・問題解決能力を身につける ・関連性のある白書や法令などを読む ・キーワード学習をする ・過去問に取り組む |

|

第二次試験 |

・過去問の解答例を書き出してみる ・自分の言葉で伝える練習をしておく |

〇技術士試験の勉強を進めるときのポイントは次の3つ

・合格した人からアドバイスをもらう

・特定の日に詰め込まず計画を立てて取り組む

・暗記で乗り越えようとせず正しい勉強方法で取り組む

技術士試験は段階ごとに勉強方法を変えながら、合格を目指して計画的に取り組むことが大切です。

とくに技術士試験の第二次試験は、正しい勉強方法を理解して、必要なことを効率よく学ぶことが鍵になります。

技術士試験(第二次試験・建設部門)の勉強方法に悩む場合や思ったように成果が上がらない場合は、ぜひ「技術士の学校」にお問い合わせください。

筆記試験は、9割近くの受験者が不合格になる非常に難しい試験です。さらに、受験者から採点方法がみえにくいため、対策・改善の方向性等がわかりにくい試験です。対策・改善の方向性等がわからなければ、何度受験しても不合格になってしまいます。

一方、「建設部門」では、技術士の学校の合格率は46%(女性の合格率73%)(令和元年度〜令和6年度)と多くの方が筆記試験を通過しています。 勉強の方法がわからない方、早く合格したい方、試験にあまり時間をかけたくない方等は、技術士の学校の筆記試験対策講座を受講してみるのはいかがでしょうか。

講座の受講を検討している方に向けて、オンライン上で無料の体験クラスも開催しています。

技術士の学校の合格実績(建設部門)

【令和元年度〜令和6年度 筆記試験合格実績】

(建設部門)

通常の合格率10%程度

合格率 46%

女性の合格率 73%

※実践コース受講者等

合格者 153人

女性の合格者 33人

合格率が通常の5倍!2年早く技術士を取得!

技術士試験は、厳格な国家試験で、筆記試験は合格率10%程度の非常に難しい試験です。

このため、5回以上受験しても合格できないこともざらにあり、途中で諦める方も少なくないのが現実です。

累積すると、毎年の勉強時間だけでなく、受験手数料もそれなりの負担になります。

「技術士の学校」の筆記試験対策講座では、筆記試験の正しい勉強方法に加え、必須科目を中心に重要キーワードの体系的な理解を深めることで、最短ルートの合格を提供します。

「技術士の学校」なら通常よりも合格率が5倍、2年早く技術士を取得し、貴重な時間を無駄にしません。

全国どこからでも受講可能なオンライン講座(リアルタイム形式)です。

カリキュラム開発(建設部門)

下所 諭 (げしょ さとし)

技術士(建設部門、総合技術監理部門)

大手建設コンサルタント会社で13年間勤務。広島大学 客員准教授 (2017~2024年)。

大手建設コンサルタント会社在籍時から含めて、10年以上、技術士の取得支援に携わっています。知見が集積する大手建設コンサルタント会社等でないと合格が難しいですが、多くの受講生を技術士の取得に導いています。

成績90%の高得点答案データを分析!

※答案は受講生が筆記試験後に再現したもので、点数は公益社団法人日本技術士会に問い合わせて確認したものです。

キーワードの記述例(サンプル)

※キーワードの記述例はⅠ必須科目(建設部門)における重要な4テーマについて、それぞれ10個以上、計50個以上を整理。

<クラス内容の一例>合格の最短ルート!筆記試験のキーワード学習動画(サンプル)

実際のクラスは、講師と受講生が同時に接続するリアルタイム形式です。

<クラス内容の一例>筆記試験80%近い高得点の答案の例!高得点再現答案集(サンプル)

実際のクラスは、講師と受講生が同時に接続するリアルタイム形式です。

<クラス内容の一例>建設部門I必須科目 重要テーマ

実際のクラスは、講師と受講生が同時に接続するリアルタイム形式です。

<クラス内容の一例>一瞬でわかる!合格する論文構成の考え方

実際のクラスは、講師と受講生が同時に接続するリアルタイム形式です。

合格者インタビュー

羽場内 玲さん 都市及び地方計画 コンサルタント会社 東京都在住

髙野 健人さん 都市及び地方計画 建設コンサルタント 大分県在住

合格者インタビュー(建設部門)

澁谷満博さん 施工計画、施工設備及び積算 奥村組土木興業株式会社 大阪府在住

半年前には手の届くはずのない資格であったはずが、諦めなければ必ず取得できる資格になったと感じた。

澁谷満博さん 施工計画、施工設備及び積算 奥村組土木興業株式会社 Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 現場監督として従事していた私には技術士は…

清水里美さん 都市及び地方計画 建設コンサルタント 宮城県在住

効率的に勉強して、早く合格したかった。自分にプレッシャーをかけて力に変えた。

清水里美さん 都市及び地方計画 建設コンサルタント Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 効率的に勉強して、早期に合格したかったです。 建設コン…

平田周作さん 施工計画、施工設備及び積算 大手ゼネコン 岡山県在住

実際に自分の目で、真剣に試験勉強している受験生を見ることがモチベーションに繋がった。

平田周作さん 施工計画、施工設備及び積算 大手ゼネコン Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 何度も不合格になり、これまでの自身の勉強方法が良く…

當山真由美さん 都市及び地方計画 合同会社ユーエスディラボ 沖縄県在住

地方では情報を入手しにくかった。実務経験だけでは知り得ることができない幅広い技術を学ぶことができた。

當山真由美さん 都市及び地方計画 合同会社ユーエスディラボ Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 特に地方では試験に関する情報が少なく、独学での…

久松貞之さん 道路 株式会社アサヒコンサルタンツ 茨城県在住

論文構成やキーワード記述例も学習できるため、答案の書き方が分からない人は講座の受講が有効と思った。

久松貞之さん 道路 株式会社アサヒコンサルタンツ Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 技術士を取得して、専門家としての信頼性を高め、業務の質を…

加藤慶太朗さん 鋼構造及びコンクリート 製造業インフラ関連部署 愛知県在住

製造業に所属する私でも建設部門の技術士を取得できた。建設業で専門的な仕事をしている方は真剣に受験すれば合格できると感じた。

加藤慶太朗さん 鋼構造及びコンクリート 製造業インフラ関連部署 Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 専門分野を明確に持ちたいと思い、技術士を取…

大西絢子さん 建設環境 株式会社竹中土木 東京都在

仕事、家事、育児と山盛りの毎日を過ごす中で、1分1秒も無駄にできない。

大西絢子さん 建設環境 株式会社竹中土木 Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 仕事、家事、育児と山盛りの毎日を過ごす中で、1分1秒も無駄にでき…

\合格率5倍の講座を無料体験/

関連コラム

技術士第二次試験 試験で確認される能力(総合技術監理部門を除く技術部門)

技術士(建設部門)筆記試験 一発合格は可能か? 社外セミナーを受講すべきか?

技術士第二次試験合格体験記 建設部門 建設コンサルタント会社勤務Aさん 受験動機を成長させる