2023.10.05

- コラム

技術士筆記試験対策(建設部門)Ⅰ必須科目 重要キーワード

技術士試験のうち、技術士第二次試験の筆記試験は、9割近くの受験者が不合格になる非常に難しい試験です。

筆記試験は、マークシート等の試験と異なり、試験で求められる事項や勉強の方法が異なるため、戸惑う方が多いと思います。

ここでは、建設部門のⅠ必須科目について筆記試験に向けた勉強方法について説明します。

ポイントは次のとおりです。

・採点者は、答案を感覚ではなく、採点マニュアルに従って採点している

・答案に記載することは、自分が知っていることではなく、国(国土交通省本省)の取り組み

・やみくもに勉強するのではなく、頻出のテーマ、キーワードに絞っておさえる

・キーワードは暗記するのではなく、深く理解する

・頻出テーマである防災・減災、インフラの維持管理、ICT・担い手確保をおさえる

なお、私ども技術士の学校では筆記試験対策講座を開催していますが、「建設部門」では合格率49%(女性の合格率72%)(令和元年度〜令和5年度)と多くの方が筆記試験を通過しています。そして、講座の受講を検討している方に向けて、オンライン上で無料の体験クラスも開催しています。

無料体験クラスのお申込はこちらから受付しています。

\合格率5倍の講座を無料体験/

1.採点者は、答案を感覚ではなく、採点マニュアルに従って採点している

筆記試験は記述式の試験のため、採点者は答案を感覚で採点していると思うかもしれません。

しかし、技術士分科会試験部会の資料では、「作問委員は、採点委員が当該問題の答案採点を的確かつ効率的に行えるよう、出題の目的、採点基準等を採点マニュアルに明確に示すこと。」とあり、採点マニュアルの存在が明示されています。

答案に記載されている解決策が適切かどうかを一つ一つ採点者が自分で適切かどうかを判断していては、採点が非常に大変になります。採点者の負担を考えると、採点マニュアルの中に、答案に記載すべき解決策等のキーワードが事前にある程度定められていると推測されます。

このため、答案には、私たちが知っていることではなく、採点マニュアルに記載されているような解決策等のキーワードを記載する必要があります。

2.技術士試験に求められる専門知識とは?

筆記試験に向けては当然、専門知識(キーワード)が必要になります。

技術士試験は、国家資格であり、技術士にふさわしい人を選定する厳格な試験になります。

上記の採点マニュアルを作成するときに、採点マニュアルの作成者は、自分たちの知っていることだけで、加点されるキーワードを定めていないと思います。各出題テーマについて、主に国(国土交通省本省等)の検討内容等を踏まえて、検討や議論を重ねて加点されるキーワードを定めていることと考えます。

これらの専門知識ですが,Ⅱ選択科目で求められる専門知識は実務レベルであり、受験生によっては日常の実務を通じて,既に十分な専門知識を身につけているかもしれません。

しかし,Ⅰ必須科目,Ⅲ選択科目で求められる専門知識(キーワード)は,例えば,「コンパクト・プラス・ネットワーク」等のような国(国土交通省本省等)が重要と考える取り組みになります。国の取り組みについて,日常の実務で触れている人は少なく,多くの受験生は改めてキーワードを把握しておく必要があると考えます。

特に,過去の筆記試験で記述式の成績が悪かった人は,適切なキーワードが押さえられていない可能性があります。

このような場合は,過去問から出題テーマを把握して,そのテーマで用いる専門知識のキーワードを押さえておく必要があります。

3.キーワードの数は必ずしも多くなくていいが、重要なキーワードは深く理解する

キーワードは,関係省庁のガイドライン,マニュアル,審議会,委員会の検討資料等から把握するのが正攻法になります。また、キーワードを把握するだけであれば,合格者の再現答案からキーワードを把握するという方法もあります。

ただし,多用されているキーワードは,それほど多くはないので安心していただければと思います。むしろ,キーワードをたくさん知っていることよりも,多用されている重要なキーワードを深く理解し,問題文に応じて適切に記述できるようになることの方が重要になります。

また、キーワードとなる取り組みは内容だけではなく、実施に当たっての技術的課題,技術的提案まで求められる可能性があり,このことを想定して準備する必要があると考えます。

なお,キーワードの内容を理解するためには,合格答案だけではなく,その他,ガイドライン等の資料でキーワードの内容を確認しておく必要があります。

4.建設部門の重要テーマ

建設部門の過去問(Ⅰ必須科目)をよく分析してみると、次のテーマで出題されていることが分かります。

○建設分野の発展(直近のトレンドは生産性向上・担い手確保)

※R4、R2、R1、H23、H22、H21、H20、H19に出題

○防災・減災

※R3、R1、H24、H22に出題

○社会資本の維持管理

※R2、H23、H20に出題

○地球環境問題

※R4、R3、H24、H21に出題

等

\合格率5倍の講座を無料体験/

5.建設部門の各テーマの重要キーワードと参考資料等

建設部門で、よく出題されるテーマとして、防災・減災、インフラの維持管理、生産性向上・担い手確保について重要キーワードと参考資料を紹介します。

ここで説明する重要キーワードは、各テーマの答案に記載する必要があるので、各テーマを勉強する場合は、確実におさえておくことが重要です。

①「防災・減災」 重要キーワードと参考資料

過去問の例を紹介します。

過去問の例【R1建設部門】Ⅰ-2

我が国は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象に起因する自然災害に繰り返しさいなまれてきた。自然災害への対策については、南海トラフ地震、首都直下地震等が遠くない将来に発生する可能性が高まっていることや、気候変動の影響等により水災害、土砂災害が多発していることから、その重要性がますます高まっている。

こうした状況下で、「強さ」と「しなやかさ」を持った安全・安心な国土・地域・経済社会の構築に向けた「国土強靱化」(ナショナル・レジリエンス)を推進していく必要があることを踏まえて、以下の問いに答えよ。

(1)ハード整備の想定を超える大規模な自然災害に対して安全・安心な国土・地域・経済社会を構築するために、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2)(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)(2)で提示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

(4)(1)~(3)を業務として遂行するに当たり必要となる要件を、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から述べよ。

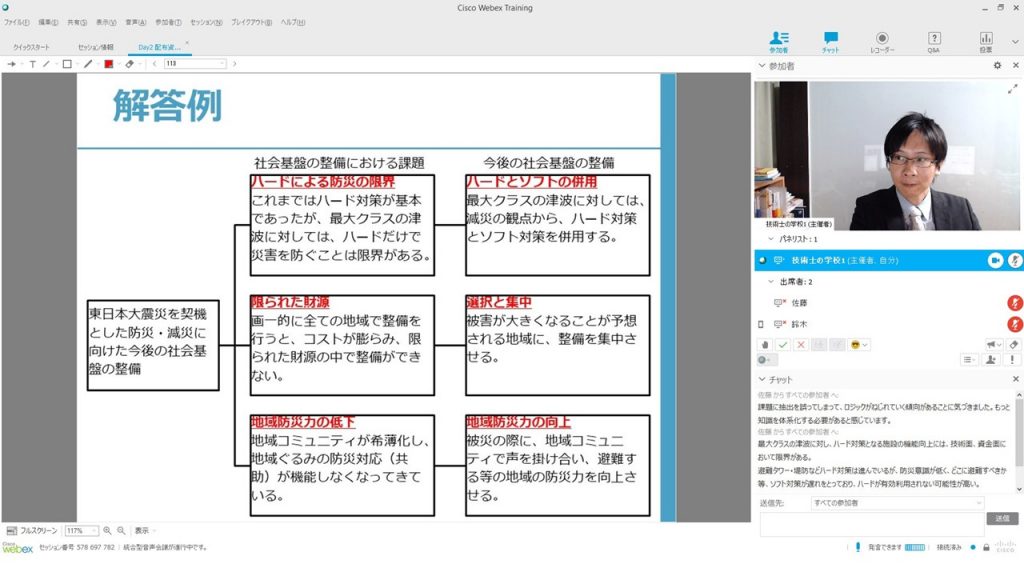

以下に答案に記述すべき重要キーワードの例を紹介します。高得点を取るためには、これらのキーワードを用いて答案を作成することが重要になります。

<答案に記述すべき重要キーワードの例>

・ハード対策とソフト対策の併用

・重要インフラの機能確保

・粘り強い構造の防災施設

・防災意識の向上

等

例えば、以下に示す資料を参考に、重要キーワードの理解を深めることが重要になります。

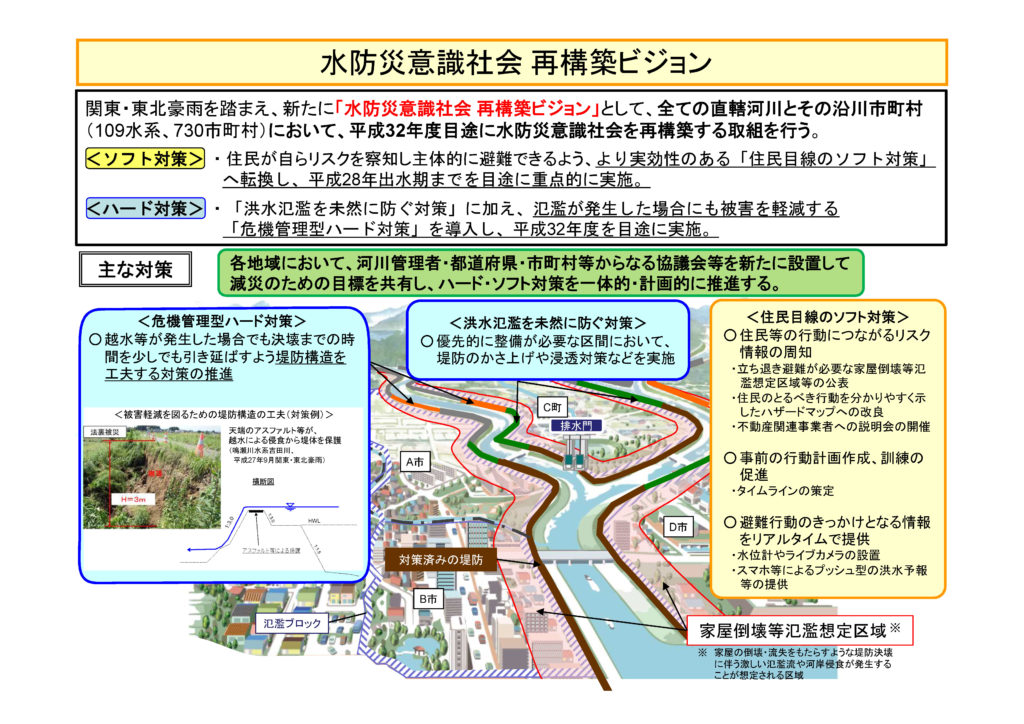

平成27年9月関東・東北豪雨災害を受けて、平成27年12月10日「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について~社会意識の変革による「水防災意識社会」の再構築に向けて~」が答申されました。

この答申では、「施設の能力には限界があり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと意識を変革し、社会全体で洪水に備える必要があるとしています。

この答申を踏まえ、平成27年12月11日に「水防災意識社会 再構築ビジョン」を策定しました。

出典:「水防災意識社会 再構築ビジョン」(国土交通省)

ここ数年来、気候変動の影響等により激甚な災害が頻発している状況に鑑み、災害から国民の命と暮らしを守るためには、これまでの教訓や検証を踏まえ、抜本的かつ総合的な防災・減災対策が必要になります。

国土交通省ではその総力を挙げて、抜本的かつ総合的な防災・減災対策の確立を目指すため、令和2年1月に、新たに「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト ~いのちとくらしをまもる防災減災~」を立ち上げました。

出典:「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト」(国土交通省)

令和3年度の過去問の例を紹介します。

過去問の例【R3建設部門】Ⅰ-2

近年,災害が激甚化・頻発化し,特に,梅雨や台風時期の風水害(降雨,強風,高潮・波浪による災害)が毎年のように発生しており,全国各地の陸海域で,土木施設,交通施設や住民の生活基盤に甚大な被害をもたらしている。こうした状況の下,国民の命と暮らし,経済活動を守るためには,これまで以上に,新たな取組を加えた幅広い対策を行うことが急務となっている。

(1) 災害が激甚化・頻発化する中で,風水害による被害を,新たな取組を加えた幅広い対策により防止又は軽減するために,技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し,それぞれの観点を明記したうえで,課題の内容を示せ。

(2) 前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) 前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対応策について,専門技術を踏まえた考えを示せ。

(4) 前問(1)~(3)を業務として遂行するに当たり,技術者としての倫理,社会の持続性の観点から必要となる要件・留意点を述べよ。

防災・減災の重要キーワードには、「風水害」についての対策と「地震」についての対策があります。こちらの問題は、特に風水害に対する対策が求められています。防災・減災のキーワードのうち、特に風水害に対するキーワードで用いて回答すれば良いかと思います。

<参考資料>

「総力戦で挑む防災・減災プロジェクト 主要施策」(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/bousai-gensaihonbu/2kai/pdf/siryou03.pdf

「水防災意識社会 再構築ビジョン」(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/river/mizubousaivision/pdf/saikouchiku_v.pdf

令和5年度の過去問の例を紹介します。

過去問の例【R5建設部門】Ⅰ-1

今年は1923(大正12)年の関東大震災から100年が経ち,我が国では,その間にも兵庫県南部地震,東北地方太平洋沖地震,熊本地震など巨大地震を多く経験している。これらの災害時には地震による揺れや津波等により,人的被害のみでなく,建築物や社会資本にも大きな被害が生じ復興に多くの時間と費用を要している。そのため,将来発生が想定されている南海トラフ巨大地震,首都直下地震及び日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震の被害を最小化するために,国,地方公共団体等ではそれらへの対策計画を立てている。一方で,我が国では少子高齢化が進展する中で限りある建設技術者や対策に要することができる資金の制約があるのが現状である。

このような状況において,これらの巨大地震に対して地震災害に屈しない強靭な社会の構築を実現するための方策について,以下の問いに答えよ。

(1)将来発生しうる巨大地震を想定して建築物,社会資本の整備事業及び都市の防災対策を進めるに当たり,技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し,それぞれの観点を明記したうえで,課題の内容を示せ。

(2)前問(1)で抽出した課題のうち,最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について,専門技術を踏まえた考えを示せ。

(4)前問(1)~(3)を業務として遂行するに当たり,技術者としての倫理,社会の持続性の観点から必要となる要点・留意点を述べよ。

②「インフラの維持管理」 重要キーワードと参考資料

過去問の例を紹介します。

過去問の例【R2建設部門】Ⅰ-2

我が国の社会インフラは高度経済成長期に集中的に整備され,建設後50年以上経過する施設の割合が今後加速度的に高くなる見込みであり,急速な老朽化に伴う不具合の顕在化が懸念されている。また,高度経済成長期と比べて,我が国の社会・経済情勢も大きく変化している。

こうした状況下で,社会インフラの整備によってもたらされる恩恵を次世代へも確実に継承するためには,戦略的なメンテナンスが必要不可欠であることを踏まえ,以下の問いに答えよ。

(1)社会・経済情勢が変化する中,老朽化する社会インフラの戦略的なメンテナンスを推進するに当たり,技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し,その内容を観点とともに示せ。

(2) (1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) (2)で示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

(4) (1)~(3)を業務として遂行するに当たり必要となる要件を,技術者としての倫理,社会の持続可能性の観点から述べよ。

以下に答案に記述すべき重要キーワードの例を紹介します。高得点を取るためには、これらのキーワードを用いて答案を作成することが重要になります。

<答案に記述すべき重要キーワードの例>

・予防保全型維持管理への転換

・アセットマネジメント

・ロボテクス等による点検

等

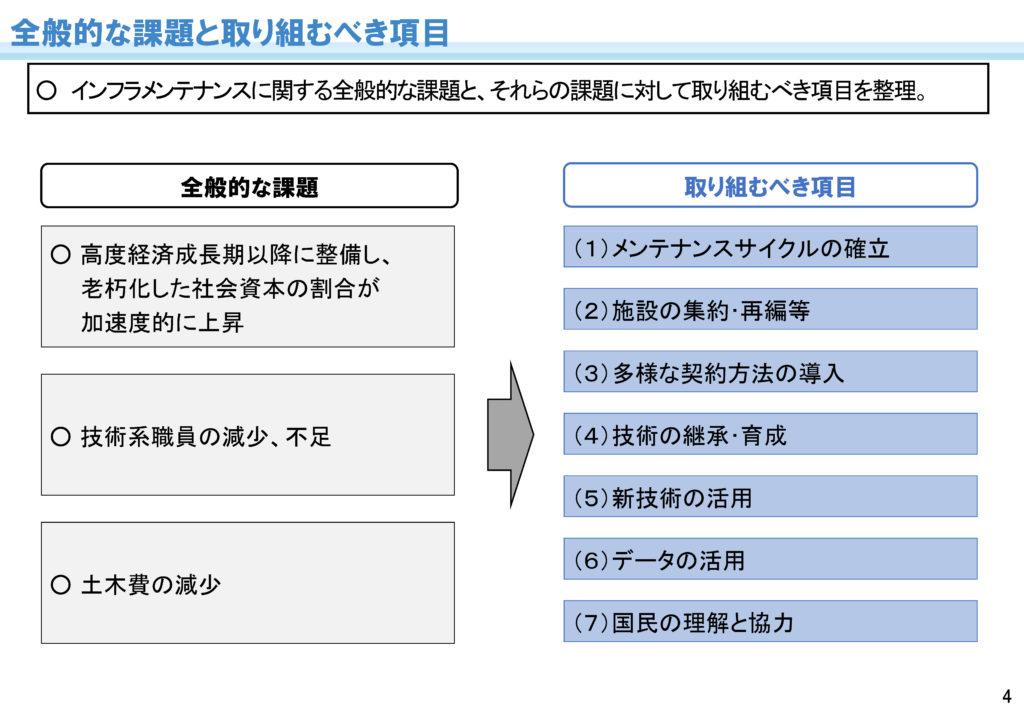

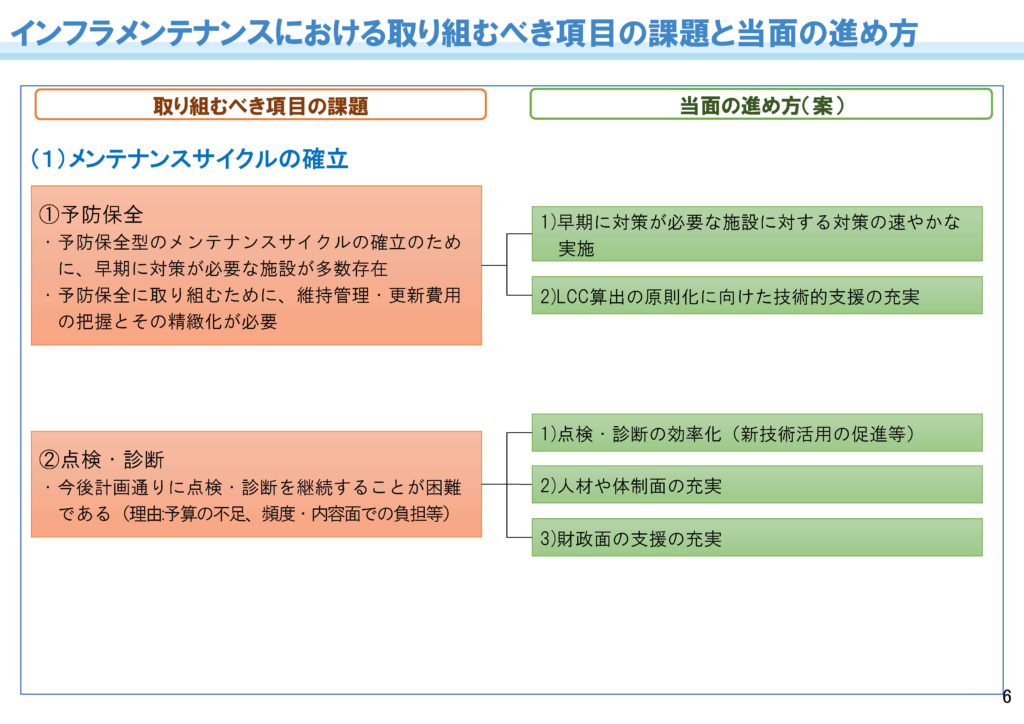

インフラの維持管理については、国土交通省における深刻な問題であり、「メンテナンス戦略小委員会」などの中で、検討が進められています。例えば、「第25回メンテナンス戦略小委員会(第3期第7回) 配付資料」(国土交通省)等を参考に、重要キーワードの理解を深めることが重要になります。

出典:「インフラメンテナンスにおける取り組むべき項目と当面の進め方(案)説明資料」(国土交通省)

<参考資料>

「持続可能で的確な維持管理・更新」 (国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/common/000229315.pdf

「国土交通省インフラ長寿命化計画(行動計画) 」 (国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/sosei_point_mn_000011.html

「維持管理でのICT導入の現状と課題」(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/common/001198223.pdf

「第25回メンテナンス戦略小委員会(第3期第7回) 配付資料」(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/sogo03_sg_000148.html

過去問の例を紹介します。

過去問の例【R5建設部門】Ⅰ-2

我が国の社会資本は多くが高度経済成長期以降に整備され,今後建設から50年以上経過する施設の割合は加速度的に増加する。このような状況を踏まえ,2013(平成25)年に「社会資本の維持管理・更新に関する当面講ずべき措置」が国土交通省から示され,同年が「社会資本メンテナンス元年」と位置づけられた。これ以降これまでの10年間に安心・安全のための社会資本の適正な管理に関する様々な取組が行われ,施設の現況把握や予防保全の重要性が明らかになるなどの成果が得られている。しかし,現状は直ちに措置が必要な施設や事後保全段階の施設が多数存在するものの,人員や予算の不足をはじめとした様々な背景から修繕に着手できていないものがあるなど,予防保全の観点も踏まえた社会資本の管理は未だ道半ばの状態にある。

(1)これからの社会資本を支える施設のメンテナンスを,上記のようなこれまで10年の取組を踏まえて「第2フェーズ」として位置づけ取組・推進するに当たり,技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し,それぞれの観点を明記したうえで,課題の内容を示せ。

(2)前問(1)で抽出した課題のうち,最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について,専門技術を踏まえた考えを示せ。

(4)前問(1)~(3)を業務として遂行するに当たり,技術者としての倫理,社会の持続性の観点から必要となる要点・留意点を述べよ。

③「生産性向上・担い手確保」 重要キーワードと参考資料

「生産性向上」の過去問の例を紹介します。

過去問の例【R4建設部門】Ⅰ-1

我が国では、技術革新や「新たな日常」の実現など社会経済情勢の激しい変化に対応し、業務そのものや組織、プロセス、組織文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立するデジタル・トランスフォーメーション(DX)の推進を図ることが焦眉の急を要する問題となっており、これはインフラ分野においても当てはまるものである。

加えて、インフラ分野ではデジタル社会到来以前に形成された既存の制度・運用が存在する中で、デジタル社会の新たなニーズに的確に対応した施策を一層進めていくことが求められている。

このような状況下、インフラヘの国民理解を促進しつつ安全・安心で豊かな生活を実現するため、以下の問いに答えよ。

(1)社会資本の効率的な整備、維持管理及び利活用に向けてデジタル・トランスフォーメーション(DX)を推進するに当たり、技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。

(2)前問(1)で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行して生じる波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。

(4)前問(1)〜(3)を業務として遂行するに当たり、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から必要となる要点・留意点を述べよ。

過去問の例【R1建設部門】Ⅰ-1

我が国の人口は2010年頃をピークに減少に転じており、今後もその傾向の継続により働き手の減少が続くことが予想される中で、その減少を上回る生産性の向上等により、我が国の成長力を高めるとともに、新たな需要を掘り起こし、経済成長を続けていくことが求められている。

こうした状況下で、社会資本整備における一連のプロセスを担う建設分野においても生産性の向上が必要不可欠となっていることを踏まえて、以下の問いに答えよ。

(1)建設分野における生産性の向上に関して、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2)(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)(2)で提示した解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

(4)(1)~(3)を業務として遂行するに当たり必要となる要件を、技術者としての倫理、社会の持続可能性の観点から述べよ。

以下に答案に記述すべき重要キーワードの例を紹介します。高得点を取るためには、これらのキーワードを用いて答案を作成することが重要になります。

<答案に記述すべき重要キーワードの例>

・ICTの活用

・施工時期の平準化

・建設キャリアアップシステム

等

直近ではi-Construction等の「生産性向上」の取り組みが大きな事業として進められてきました。例えば、「i-Construction」(国土交通省)等を参考に、重要キーワードの理解を深めることが重要になります。

「担い手確保」の過去問の例を紹介します。

過去問の例【R2建設部門】Ⅰ-1

我が国の総人口は,戦後増加を続けていたが,2010年頃をピークに減少に転じ,国立社会保障・人口問題研究所の将来推計(出生中位・死亡中位推計)によると,2065年には8,808万人に減少することが予測されている。私たちの暮らしと経済を支えるインフラ整備の担い手であり,地域の安全・安心を支える地域の守り手でもある建設産業においても,課題の1つとしてその担い手確保が挙げられる。

(1)それぞれの地域において,地域の中小建設業が今後もその使命を果たすべく担い手を確保していく上で,技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し,その内容を観点とともに示せ。

(2)抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)すべての解決策を実行した上で生じる波及効果と,新たな懸案事項への対応策を示せ。

(4)上記事項を業務として遂行するに当たり,技術者としての倫理,社会の持続性の観点から必要となる要件・留意点を述べよ。

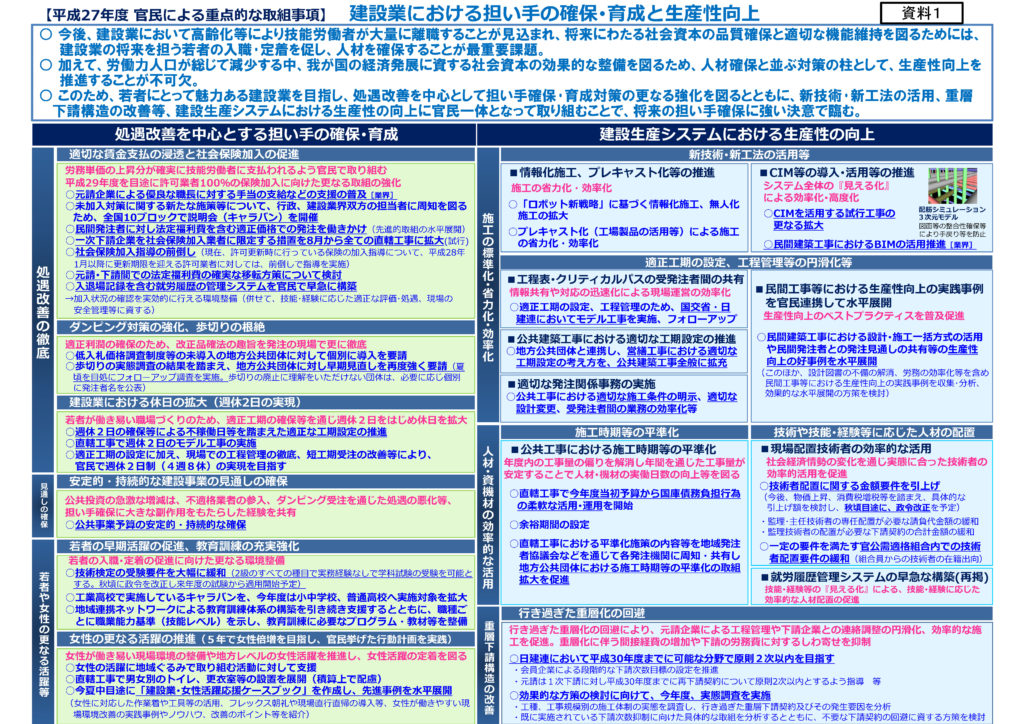

「建設業における担い手の確保・育成と生産性向上」(国土交通省)では、「担い手確保」と「生産性向上」は、将来にわたって社会資本を維持するための2つの重要な柱になっています。

将来にわたる社会資本の品質確保と適切な機能維持を図るためには、建設業の将来を担う若者の入職・定着を促し、人材を確保することが最重要課題。 加えて、労働力人口が総じて減少する中、我が国の経済発展に資する社会資本の効果的な整備を図るため、人材確保と並ぶ対策の柱として、生産性向上を推進することが不可欠。

出典:「建設業における担い手の確保・育成と生産性向上」(国土交通省)

出典:「建設業における担い手の確保・育成と生産性向上」(国土交通省)

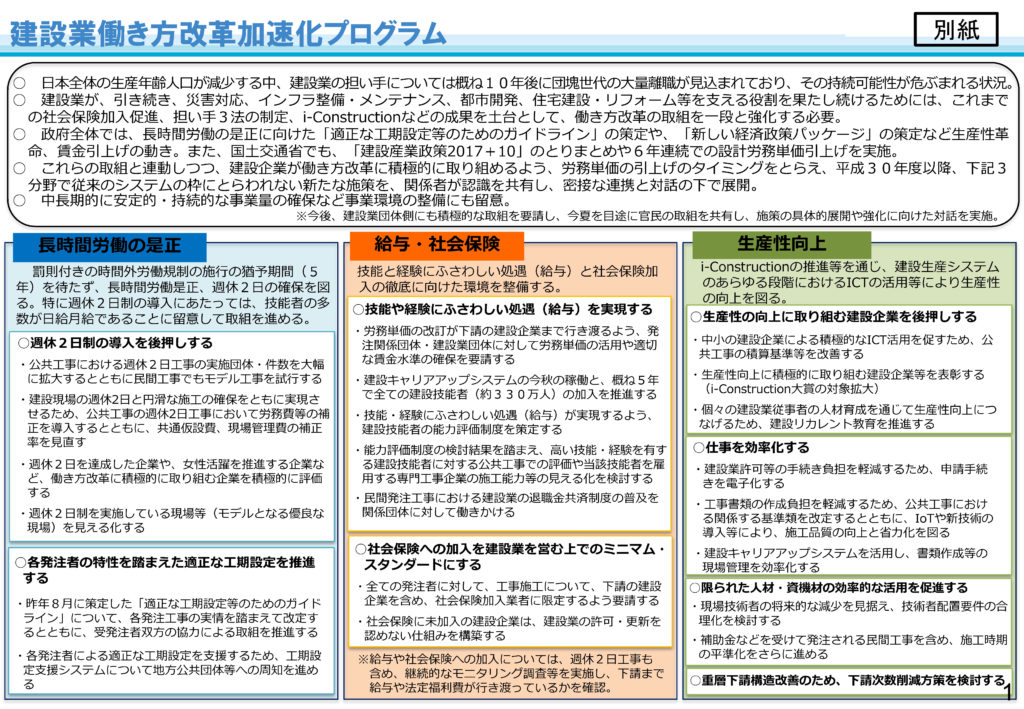

直近ではi-Construction等の「生産性向上」の取り組みが大きな事業として進められてきましたが、「担い手確保」も重要な取り組みです。将来の担い手を確保するため、建設業における労働環境等を改善する「建設業働き方改革加速化プログラム」(国土交通省)が策定されています。

出典:「建設業働き方改革加速化プログラム」(国土交通省)

<参考資料>

「i-Construction」(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/common/001137123.pdf

「建設業働き方改革加速化プログラム」(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/common/001226489.pdf

「CIMの現況について (報告) 」(国土交通省)

http://www.nilim.go.jp/lab/peg/siryou/20160308_hattyuusyakon2/280308_siryou4.pdf

出典:「建設業における担い手の確保・育成と生産性向上」(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/common/001090042.pdf

④「地球環境問題」 重要キーワードと参考資料

過去問の例を紹介します。

過去問の例【R4建設部門】Ⅰ-2

世界の地球温暖化対策目標であるパリ協定の目標を達成するため、日本政府は令和2年10月に、2050年カーボンニュートラルを目指すことを宣言し、新たな削減目標を達成する道筋として、令和3年10月に地球温暖化対策計画を改訂した。また、国土交通省においては、グリーン社会の実現に向けた「国士交通グリーンチャレンジ」を公表するとともに、「国土交通省環境行動計画」を令和3年12月に改定した。

このように、2050年カーボンニュートラル実現のための取組が加速化している状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1)建設分野におけるCO2排出量削減及びCO2吸収量増加のための取組を実施するに当たり、技術者としての立場で多面的な観点から3つの課題を抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。

(2)前問(1)で抽出した課題のうち、最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対応策について述べよ。

(4)前問(1)〜(3)を業務として遂行するに当たり、技術者としての倫理、社会の持続性の観点から必要となる要点・留意点を述べよ。

過去問の例【R3建設部門】Ⅰ-1

近年,地球環境問題がより深刻化してきており,社会の持続可能性を実現するために「低炭素社会」,「循環型社会」,「自然共生社会」の構築はすべての分野で重要な課題となっている。社会資本の整備や次世代への継承を担う建設分野においても,インフラ・設備・建築物のライフサイクルの中で,廃棄物に関する問題解決に向けた取組をより一層進め,「循環型社会」を構築していくことは,地球環境問題の克服と持続可能な社会基盤整備を実現するために必要不可欠なことである。このような状況を踏まえて以下の問いに答えよ。

(1) 建設分野において廃棄物に関する問題に対して循環型社会の構築を実現するために,技術者としての立場で多面的な観点から3つ課題を抽出し,それぞれの観点を明記したうえで,課題の内容を示せ。

(2) 前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) 前問(2)で示したすべての解決策を実行して生じる波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。

(4) 前問(1)~(3)の業務遂行に当たり,技術者としての倫理,社会の持続可能性の観点から必要となる要件,留意点を述べよ。

過去問の例【H24建設部門】Ⅱ-2

地球環境問題への対応として,(1)低炭素社会の実現,(2)自然共生社会の実現・生物多様性の保全,(3)循環型社会の形成が求められている。我が国の最近の社会情勢の変化も踏まえ,地球環境問題に対し,建設分野として取り糾むべき課題を上記3つの視点からそれぞれ挙げ,その内容を説明せよ。また,前記のそれぞれの課題に対して,解決に向けたあなたの意見を述べよ。

過去問の例【H21建設部門】Ⅱ-2

地球温暖化を緩和するための低炭素社会について,以下の問いに解答せよ。

(1)低炭素社会の実現に向け貢献できると考えられる社会資本整備の取り組みを3つ挙げ,それぞれについて概説せよ。

(2)前項で述べた取り組みの1つを取り上げ,その推進にあたっての課題と解決策についてあなたの意見を述べよ。

令和3年度の問題は「循環型社会」、平成24年度の問題は「低炭素社会」、「循環型社会」、「自然共生社会」、平成21の問題は「低炭素社会」について求められています。地球環境問題については、年度によって問われる内容が異なります。

このように、地球環境問題は、過去問を準備したとしても出題される可能性はあまり高くありません。むしろ、他の「防災・減災」、「インフラの維持管理」、「生産性向上・担い手確保」等のテーマを十分に理解しておくことの方が重要になります。

筆記試験は、9割近くの受験者が不合格になる非常に難しい試験です。さらに、受験者から採点方法がみえにくいため、対策・改善の方向性等がわかりにくい試験です。対策・改善の方向性等がわからなければ、何度受験しても不合格になってしまいます。

一方、「建設部門」では、技術士の学校の合格率は49%(女性の合格率72%)(令和元年度〜令和5年度)と多くの方が筆記試験を通過しています。 勉強の方法がわからない方、早く合格したい方、試験にあまり時間をかけたくない方等は、技術士の学校の筆記試験対策講座を受講してみるのはいかがでしょうか。

講座の受講を検討している方に向けて、オンライン上で無料の体験クラスも開催しています。

技術士の学校の合格実績(建設部門)

【令和元年度〜令和5年度 筆記試験合格実績】

(建設部門)

通常の合格率10%程度

合格率 49%

女性の合格率 72%

※実践コース受講者等

合格者 117人

女性の合格者 24人

合格率が通常の5倍!2年早く技術士を取得!

技術士試験は、厳格な国家試験で、筆記試験は合格率10%程度の非常に難しい試験です。

このため、5回以上受験しても合格できないこともざらにあり、途中で諦める方も少なくないのが現実です。

累積すると、毎年の勉強時間だけでなく、受験手数料もそれなりの負担になります。

「技術士の学校」の筆記試験対策講座では、筆記試験の正しい勉強方法に加え、必須科目を中心に重要キーワードの体系的な理解を深めることで、最短ルートの合格を提供します。

「技術士の学校」なら通常よりも合格率が5倍、2年早く技術士を取得し、貴重な時間を無駄にしません。

全国どこからでも受講可能なオンライン講座(リアルタイム形式)です。

カリキュラム開発(建設部門)

下所 諭 (げしょ さとし)

技術士(建設部門、総合技術監理部門)

大手建設コンサルタント会社で13年間勤務。広島大学 客員准教授。

大手建設コンサルタント会社在籍時から含めて、10年以上、技術士の取得支援に携わっています。知見が集積する大手建設コンサルタント会社等でないと合格が難しいですが、多くの受講生を技術士の取得に導いています。

<クラス内容の一例>合格の最短ルート!筆記試験のキーワード学習動画(サンプル)

実際のクラスは、講師と受講生が同時に接続するリアルタイム形式です。

<クラス内容の一例>一瞬でわかる!合格する論文構成の考え方

実際のクラスは、講師と受講生が同時に接続するリアルタイム形式です。

合格者インタビュー(建設部門)

澁谷満博さん 施工計画、施工設備及び積算 奥村組土木興業株式会社 大阪府在住

半年前には手の届くはずのない資格であったはずが、諦めなければ必ず取得できる資格になったと感じた。

澁谷満博さん 施工計画、施工設備及び積算 奥村組土木興業株式会社 Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 現場監督として従事していた私には技術士は…

清水里美さん 都市及び地方計画 建設コンサルタント 宮城県在住

効率的に勉強して、早く合格したかった。自分にプレッシャーをかけて力に変えた。

清水里美さん 都市及び地方計画 建設コンサルタント Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 効率的に勉強して、早期に合格したかったです。 建設コン…

平田周作さん 施工計画、施工設備及び積算 大手ゼネコン 岡山県在住

実際に自分の目で、真剣に試験勉強している受験生を見ることがモチベーションに繋がった。

平田周作さん 施工計画、施工設備及び積算 大手ゼネコン Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 何度も不合格になり、これまでの自身の勉強方法が良く…

當山真由美さん 都市及び地方計画 合同会社ユーエスディラボ 沖縄県在住

地方では情報を入手しにくかった。実務経験だけでは知り得ることができない幅広い技術を学ぶことができた。

當山真由美さん 都市及び地方計画 合同会社ユーエスディラボ Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 特に地方では試験に関する情報が少なく、独学での…

\合格率5倍の講座を無料体験/

関連コラム

技術士第二次試験筆記試験対策 暗記で対応できるのか?効率的な勉強方法とは

技術士第二次試験 試験で確認される能力(総合技術監理部門を除く技術部門)

技術士(建設部門)筆記試験 一発合格は可能か? 社外セミナーを受講すべきか?

技術士第二次試験合格体験記 建設部門 建設コンサルタント会社勤務Aさん 受験動機を成長させる