2021.08.03

- コラム

技術士筆記試験対策(建設環境)Ⅱ選択科目 環境影響評価(環境アセスメント)

技術士試験のうち、技術士第二次試験の筆記試験は、9割近くの受験者が不合格になる非常に難しい試験です。

筆記試験は、マークシート等の試験と異なり、試験で求められる事項や勉強の方法が異なるため、戸惑う方が多いと思います。

ここでは、特に建設環境のⅡ選択科目について筆記試験に向けた勉強方法について説明します。

(なお、Ⅲ選択科目は、別ページ「技術士筆記試験対策(建設環境)Ⅲ選択科目 重要キーワード」で解説しています。)

ここでのポイントは次のとおりです。

・重要なキーワードを知っていることが必須

・やみくもに勉強するのではなく、過去文を中心にテーマ、キーワードを広くおさえる

・合格答案を入手できる場合は、一から自分で答えを調べるのではなく、答案を入手して参考にする。

・建設環境では環境影響評価は必ずおさえる

なお、私ども技術士の学校では筆記試験対策講座を開催していますが、「建設環境」では合格率62%(令和元年度〜令和5年度)、女性も「建設部門」全体で合格率72%(令和元年度〜令和5年度)と多くの方が筆記試験を通過しています。そして、講座の受講を検討している方に向けて、オンライン上で無料の体験クラスも開催しています。

無料体験クラスのお申込はこちらから受付しています。

建設環境 Ⅱ選択科目対策 環境影響評価(環境アセスメント)【冒頭16分】

\合格率5倍の講座を無料体験/

1.重要なキーワードを知っていることが必須

Ⅱ選択科目では、Ⅰ必須科目のように課題の抽出や新たなリスク等については問題で求められていません。

Ⅱ-1(答案用紙1枚)の問題では、専門知識があること、特にキーワードを知っていることが主に評価されます。

Ⅱ-2(答案用紙2枚)の問題は、専門知識に加えて、業務遂行手順や関係者調整も評価されます。業務遂行手順や関係者調整も重要なキーワードを知ってさえいれば、ある程度対応することは可能です。

Ⅱ選択科目では、重要なキーワードを知らないと点数が取れません。Ⅱ選択科目では、重要なキーワードを知っていることが必須になります。

2.過去問を中心にテーマ、キーワードを広くおさえる

Ⅱ選択科目は、出題テーマが広く、どのテーマが出題されるかよく分かりません。

しかし、やみくもに勉強しても、試験当日の出題される部分を予想するのは難しいかと思います。

出題テーマや重要キーワードを広くおさえる際には、過去問を中心とするのが有効です。

過去問を数多くおさえれば、頻出のテーマ、キーワードの傾向が分かってきます。

過去5年分、可能であればそれ以上さかのぼって、網羅的に準備しておくのがいいかと思います。

3.一から自分で答えを調べるのではなく、答案を入手して参考にする。

Ⅱ選択科目は、出題テーマが広く、正攻法で自分で、一から自分で答えを調べると非常に時間がかかります。

過去の合格答案等を入手できる場合は、入手して頂き、合格答案をマーキングなどをしながら、キーワードをおさえることが有効かと思います。

Ⅱ-2(答案用紙2枚)は、知識に加えて、業務遂行手順や関係者調整について求められることが想定されます。キーワードの洗い出しは、業務遂行手順や関係者調整まで整理しておいていただければと思います。

4.建設環境の重要テーマ

建設環境の過去問(Ⅱ選択科目)をみると、環境影響評価(環境アセスメント)は、毎年出題されています。

建設環境では、環境影響評価は必ずおさえておく必要があります。

○環境影響評価

※Ⅱ-1(答案用紙1枚):R3、R2、R1、H25に出題

※Ⅱ-2(答案用紙2枚):R3、R2、R1、H30、H29、H28、H27、H26、H25に出題

5.建設環境の環境影響評価(環境アセスメント)の重要キーワードと参考資料等

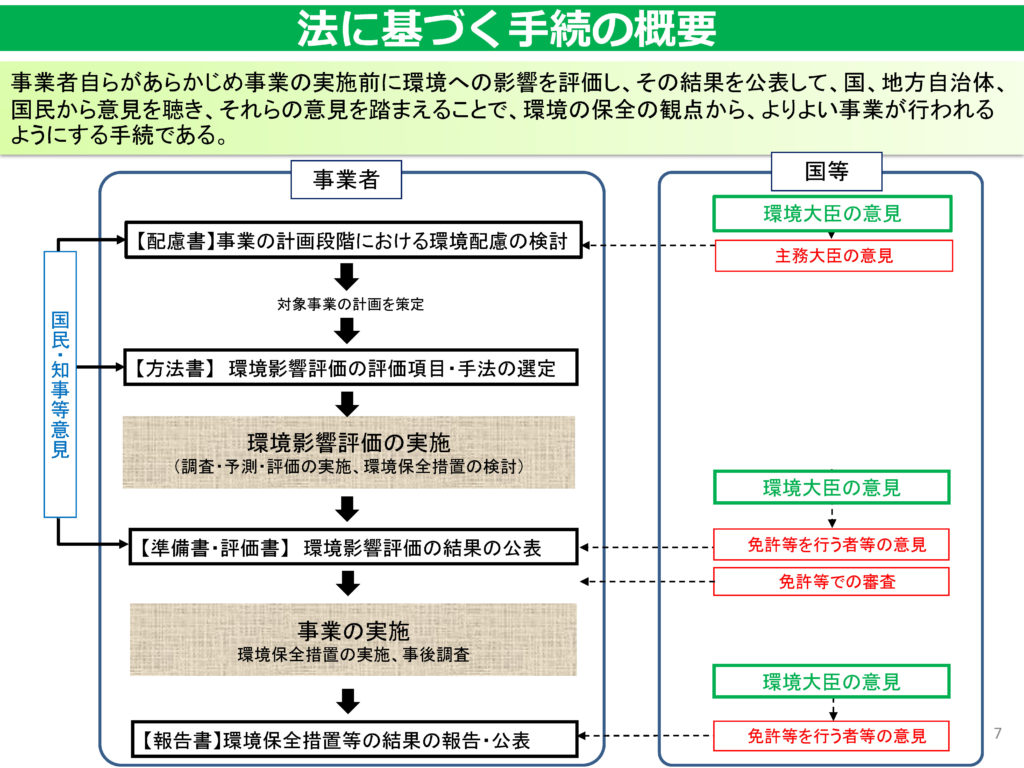

環境影響評価法上の主要な手続きについて、過去問を参考にしながらお示しします。

①Ⅱ-1環境影響評価法上の主要な手続き

過去問の例【R1建設部門建設環境】Ⅱ-1-4

環境影響評価法に基づく第一種事業の環境アセスメント手続きにおいて、計画立案段階から環境影響評価準備書の作成までの間に事業者が行うべき環境影響評価法上の主要な手続きについて、時系列順に説明せよ。

配慮書段階では、事業の位置・規模などの事業の計画段階において、環境配慮事項を検討していくということで、環境影響を最も回避しやすい段階になります。この段階では、特に複数案比較を行って、環境影響の回避・低減を優先していくというのが重要な考え方になります。

方法書段階では、環境影響評価の評価項目、手法を選定します。その際には、事業特性、地域特性を考慮して適切な評価項目、手法について選定していくということが重要になります。

準備書、評価書段階では環境影響評価についての調査・予測・評価を実施し、環境保全措置等も検討していくということになります。

主要な手続きについては、環境影響評価の問題の基本となり、手続きの段階によって実施内容や留意点が異なります。特に事業計画を検討中の配慮書段階と、事業計画が固まった方法書以降の段階では留意点は大きく異なるので、ご注意していただければと思います。

手続きについて十分に理解し、問題文から手続きの段階を読み取れるようにしておく必要があります。

また、これらの手続きは、Ⅱ-2(答案用紙2枚)の業務遂行手順でも活用できる部分なので、十分に理解していただければと思います。

<環境影響評価法上の主要な手続き(キーワード)>

・【配慮書】事業の計画段階における環境配慮の検討

・【方法書】環境影響評価の評価項目・手法の選定

・【準備書】環境影響評価の実施、結果の公表(調査・予測・評価の実施、環境保全措置の検討)

等

出典:「環境影響評価法を巡る最近の動向」(平成29年12月6日 環境省大臣官房環境影響評価課)

②Ⅱ-2自主的な環境影響評価における調査、検討すべき事項等

過去問の例【R1建設部門建設環境】Ⅱ-2-1

ある集落の近くで、環境影響評価法や地方公共団体の環境影響評価に関する条例の対象とならない建造物を新設することになったが、地域住民の信頼や同意を得る必要があると考え、事業者として自主的に環境影響評価を行うことにした。環境影響評価の担当責任者として業務を行うに当たり、下記の内容について記述せよ。

(1)建造物を設置環境と合わせて想定し、環境影響に関して調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2)業務を進める手順について、留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3)業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

令和元年度の問題で特徴的だったのが、環境影響評価の方や条例の対象ではなくて事業者として自主的に環境影響評価(自主アセス)を行うところでした。過去の問題では、自主アセスは出題されてきませんでした。

法に則らない自主アセスということで、重大な環境影響を及ぼす項目以外については、調査、予測、評価を過剰スペックでしなくてもよく、簡略化できる部分もあるかと思います。ただ、影響が大きい項目については、法に準ずる手続きを取っていったほうがよく、やはり、環境影響評価法に基づいて考えるのがいいと思います。

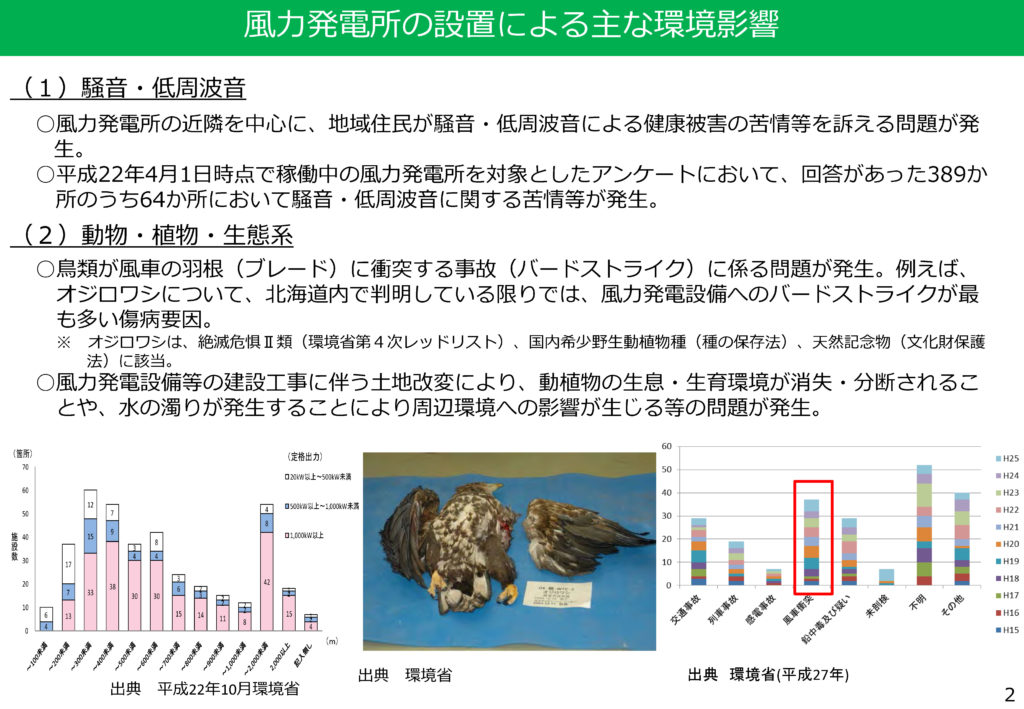

上記の(1)環境影響に関する調査、検討すべき事項(キーワード)については、風力発電所の例を示しています。

ただ、事業が変わると施設の存在や稼働などの影響要因が変わります。影響要因が変わると影響を受ける環境要素が変わってくるのでご留意いただければと思います。

今回の設問では、(1)調査、検討すべき事項等、(2)業務を進める手順、(3)関係者との調整方策が求められました。今後も引き続き、これらの項目について記載が求められると考えます。ただ、過去問では、環境影響評価の手続きの中で、特に環境影響配慮書や環境保全措置の段階に絞って出題されたこともあったので、試験当日に冷静に問題文を読み取る必要があるかと思います。

出典:「風力発電における環境アセスメントの見直しについて」(環境省総合環境政策局環境影響評価課)

<(1)環境影響に関する調査、検討すべき事項(キーワード)>

建造物:風力発電所、設置環境:集落の近くの自然豊かな山林 の例

・騒音及び低周波音

・鳥類

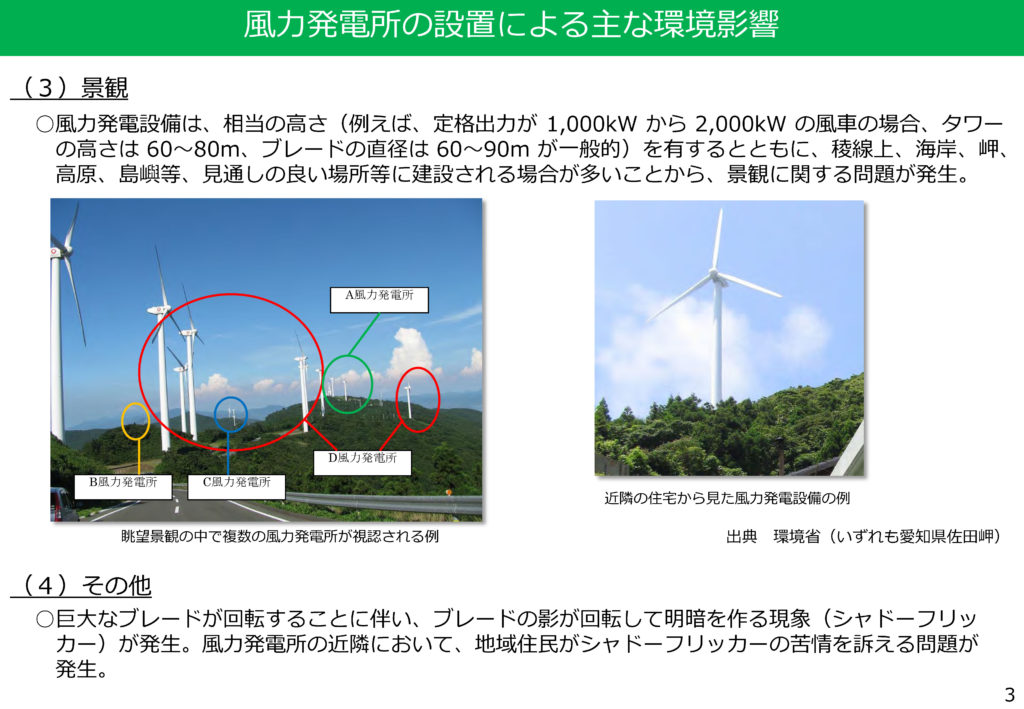

・景観

等

<(2)業務を進める手順(キーワード)>

・【配慮書相当】事業の計画段階における環境配慮の検討

・【方法書相当】環境影響評価の評価項目・手法の選定

・【準備書、評価書相当】環境影響評価の実施、結果の公表(調査・予測・評価の実施、環境保全措置の検討)

・【報告書相当】環境保全措置、事後調査等の結果の報告、公表

等

<(3)関係者との調整方策(キーワード)>

・事業計画についての住民との合意形成

・環境項目選定についての住民説明会、意見聴取

・専門家への環境保全措置等に関するヒアリング

・住民に環境保全措置、モニタリング結果を共有

等

過去問の例【R2建設部門建設環境】Ⅱ-2-1

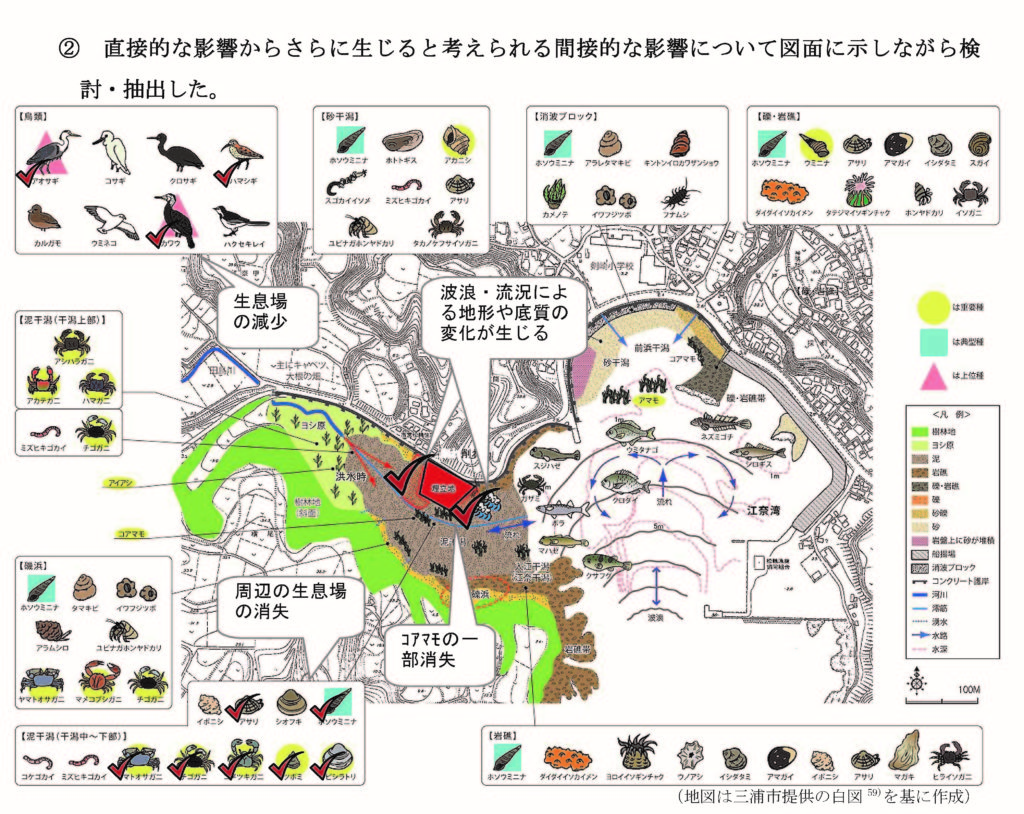

環境影響評価法に定める第一種事業に当たる海域の公有水面埋立事業が計画されている。対象事業実施区域近傍には,自然干潟や藻場が存在しているものとする。本事業における工事の実施,及び埋立地の存在に係る環境影響評価について,方法書以降の手続に係る環境への影響に関する調査・予測及び保全措置の検討を担当責任者として進めるに当たり,以下の問いに答えよ。

(1)この事業が干潟・藻場に与える環境影響に関して,調査,検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2)方法書以降の手続に沿って業務を進める手順について,留意すべき点,工夫を要する点を含めて述べよ。

(3)業務を効率的,効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

令和2年度の問題で特徴的だったのが、海域の公有水面埋立事業ということで、条件が絞られて出題されたことでした。

事業が変わると施設の存在や稼働などの影響要因や影響を受ける環境要素が変わります。

環境影響評価の問題で確実に点数を獲得するためには、事前に答案に記載する事業を準備しておく必要があります。準備する事業は一つだけでなく、複数想定しておくことが重要になります。

干潟生態系への「埋立地の存在」に関する検討例

出典:「干潟生態系に関する環境影響評価技術ガイド」(環境省)

<参考資料>

「環境影響評価法を巡る最近の動向」(平成30年11月7日 環境省大臣官房環境影響評価課)

http://assess.env.go.jp/files/4_kentou/4-2_training/h30/sendai_h30_01.pdf

「環境アセスメントのためのよりよいコミュニケーション優良事例集」 (環境省 総合環境政策局 環境影響評価課)

https://www.env.go.jp/press/files/jp/106271.pdf

「環境アセスメント図書を読み解く「準備書はどのように作られているの?」 」(環境アセスメント学会)

http://www.jsia.net/6_assessment/kokoroe/sasshi_junbi.pdf

建設環境 Ⅱ選択科目対策 環境影響評価(環境アセスメント)【冒頭16分】

筆記試験は、9割近くの受験者が不合格になる非常に難しい試験です。さらに、受験者から採点方法がみえにくいため、対策・改善の方向性等がわかりにくい試験です。対策・改善の方向性等がわからなければ、何度受験しても不合格になってしまいます。

一方、「建設環境」では、技術士の学校の合格率は62%(令和元年度〜令和5年度)、女性も「建設部門」全体で合格率72%(令和元年度〜令和5年度)と多くの方が筆記試験を通過しています。 勉強の方法がわからない方、早く合格したい方、試験にあまり時間をかけたくない方等は、技術士の学校の筆記試験対策講座を受講してみるのはいかがでしょうか。

講座の受講を検討している方に向けて、オンライン上で無料の体験クラスも開催しています。

6.Ⅲ選択科目対策

Ⅲ選択科目は、別ページ「技術士筆記試験対策(建設環境)Ⅲ選択科目 重要キーワード」で解説しています。

技術士の学校の合格実績(建設環境)

【令和元年度〜令和5年度 筆記試験合格実績】

(建設環境)

通常の合格率10%程度

合格率 62%

※実践コース、選択科目対策受講者等

合格者数 29人

技術士の学校の合格実績(建設部門)【女性】

【令和元年度〜令和5年度 筆記試験合格実績】

(建設部門)【女性】

通常の合格率10%程度

女性の合格率 72%

※実践コース受講者等

女性の合格者 24人

合格率が通常の5倍!2年早く技術士を取得!

技術士試験は、厳格な国家試験で、筆記試験は合格率10%程度の非常に難しい試験です。

このため、5回以上受験しても合格できないこともざらにあり、途中で諦める方も少なくないのが現実です。

累積すると、毎年の勉強時間だけでなく、受験手数料もそれなりの負担になります。

「技術士の学校」の筆記試験対策講座では、筆記試験の正しい勉強方法に加え、必須科目を中心に重要キーワードの体系的な理解を深めることで、最短ルートの合格を提供します。

「技術士の学校」なら通常よりも合格率が5倍、2年早く技術士を取得し、貴重な時間を無駄にしません。

全国どこからでも受講可能なオンライン講座(リアルタイム形式)です。

「建設環境」の専門講座を受講できるのは技術士の学校だけ

「建設環境」は、他の選択科目に比べて求められる専門知識が特殊で、非常に広いテーマから、深い内容まで問われます。

実務経験があると理解が早いでのすが、出題される幅広いテーマについて実務経験を積んでいる人は少ないのが現状です。建設環境は、非常に難しい科目だと考えます。

このため、「技術士の学校」では建設環境の選択科目の対策講座も開講しています。対策講座では、選択科目の重要キーワードの体系的な理解を深めていきます。

建設環境を対象にした専門の講座を受講できるのは、技術士の学校だけです。

カリキュラム開発(建設環境)

下所 諭 (げしょ さとし)

技術士(建設部門:建設環境、総合技術監理部門)

大手環境コンサルタント会社で13年間勤務。広島大学 客員准教授 (2017~2024年)。(講座:生態工学)。

海域・陸域の環境アセスメントやその制度検討、干潟、藻場、サンゴ礁の自然再生、土壌環境調査等の建設環境に係る業務を遂行。建設環境に係る様々な経験を活かし、カリキュラムを開発。

大手環境コンサルタント会社在籍時から含めて、10年以上、技術士の取得支援に携わっています。「建設環境」は、知見が集積する大手環境コンサルタント会社でないと合格が難しいですが、多くの受講生を「建設環境」の技術士の取得に導いています。

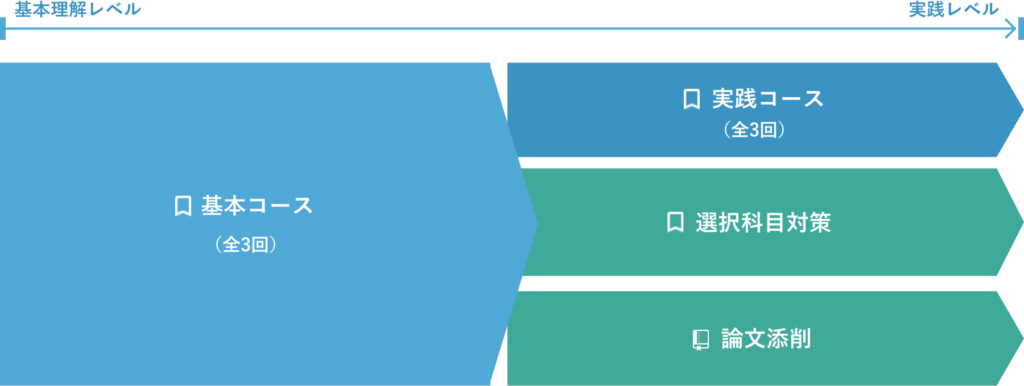

カリキュラムの全体像

※「建設環境」の対策講座は、図中の「選択科目対策」となります。

※「選択科目対策」の受講には、事前に基本コースの受講が必要になります。基本コースでは、建設部門Ⅰ必須科目の問題を中心に取り扱いながら、Ⅰ必須科目〜Ⅲ選択科目の筆記試験の勉強方法や答案の書き方について学習します。

建設環境 Ⅲ選択科目対策 重要テーマ

建設環境 Ⅱ選択科目対策 環境影響評価(環境アセスメント)【冒頭16分】

建設環境 Ⅲ選択科目対策 低炭素型・脱炭素型まちづくり【一部公開】

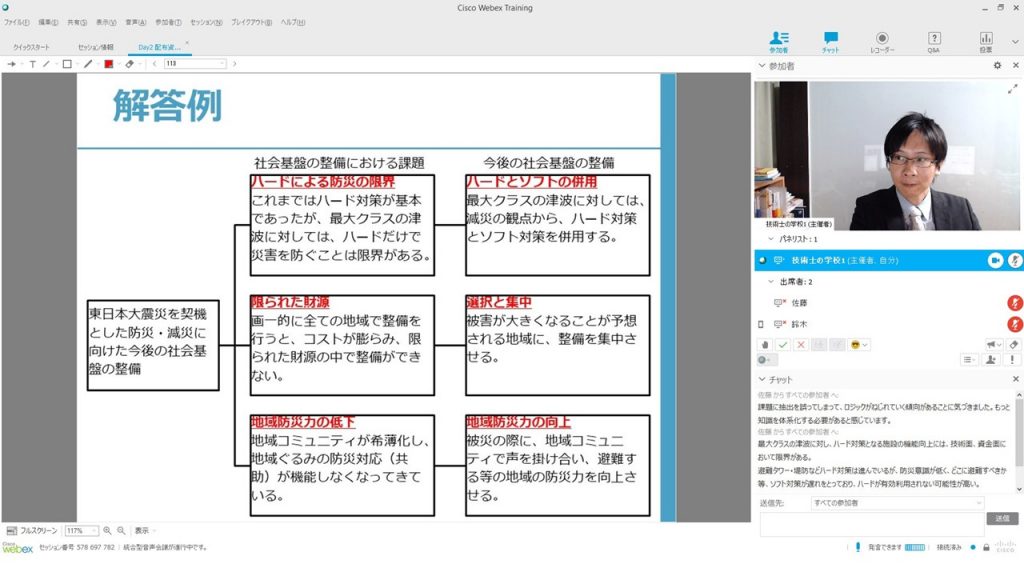

<クラス内容の一例>合格の最短ルート!筆記試験のキーワード学習動画(サンプル)

実際のクラスは、講師と受講生が同時に接続するリアルタイム形式です。

合格者インタビュー

羽場内 玲さん 都市及び地方計画 コンサルタント会社 東京都在住

合格者インタビュー(建設環境)

矢野弘奈さん 建設環境 建設コンサルタント会社 埼玉県在住

膨大な勉強時間が必要な中、答案に書くべきキーワードに絞った解説により、効率的に勉強することができた。

矢野弘奈さん 建設環境 建設コンサルタント Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? どう勉強したら良いか分からず勉強方法を検索していました。 会…

笹森健太さん 建設環境 株式会社エコテック 北海道在住

これまで何度も受けた筆記試験の中で最も手応えを感じた。

笹森健太さん 建設環境 株式会社エコテック Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? これまでの勉強では、試験の核が掴めていなかったと思います。 技…

大西絢子さん 建設環境 株式会社竹中土木 東京都在

仕事、家事、育児と山盛りの毎日を過ごす中で、1分1秒も無駄にできない。

大西絢子さん 建設環境 株式会社竹中土木 Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 仕事、家事、育児と山盛りの毎日を過ごす中で、1分1秒も無駄にでき…

安藤圭吾さん 建設環境 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 埼玉県在住

自分が行ってきた勉強法が如何に非効率だったかをまざまざと実感させられた。

安藤圭吾さん 建設環境 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 海外出張が多いため、オンラインの講座…

笛木学さん 建設環境 造園建設業 神奈川県在住

講座の受講により、少しずつ霧が晴れていくような感覚が持ててホッとした。

笛木学さん 建設環境 造園建設業 Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 建設環境のクラスがオンラインで受講できたことが理由です。 私の場合、業種…

\合格率5倍の講座を無料体験/

関連コラム

【建設部門の技術士大全】難易度や受験資格、勉強法を合格者が解説

技術士第二次試験合格体験記 建設部門 建設コンサルタント会社勤務Aさん 受験動機を成長させる