2023.10.01

- コラム

技術士筆記試験対策(建設環境)Ⅲ選択科目 重要キーワード

技術士試験のうち、技術士第二次試験の筆記試験は、9割近くの受験者が不合格になる非常に難しい試験です。

筆記試験は、マークシート等の試験と異なり、試験で求められる事項や勉強の方法が異なるため、戸惑う方が多いと思います。

ここでは、特に建設環境のⅢ選択科目について筆記試験に向けた勉強方法について説明します。

(なお、Ⅱ選択科目は、別ページ「技術士筆記試験対策(建設環境)Ⅱ選択科目 環境影響評価(環境アセスメント)」で解説しています。)

ここでのポイントは次のとおりです。

・採点者は、答案を感覚ではなく、採点マニュアルに従って採点している

・答案に記載することは、自分が知っていることではなく、国(国土交通省本省)の取り組み

・やみくもに勉強するのではなく、頻出のテーマ、キーワードに絞っておさえる

・キーワードは暗記するのではなく、深く理解する

・頻出テーマである地球温暖化、生物多様性の保全・再生等をおさえる

・複合的なテーマが出題されても対応できるように準備する

等

なお、私ども技術士の学校では筆記試験対策講座を開催していますが、「建設環境」では合格率62%(令和元年度〜令和5年度)、女性も「建設部門」全体で合格率72%(令和元年度〜令和5年度)と多くの方が筆記試験を通過しています。そして、講座の受講を検討している方に向けて、オンライン上で無料の体験クラスも開催しています。

無料体験クラスのお申込はこちらから受付しています。

建設環境 Ⅲ選択科目対策 重要テーマ

\合格率5倍の講座を無料体験/

1.採点者は、答案を感覚ではなく、採点マニュアルに従って採点している

筆記試験は記述式の試験のため、採点者は答案を感覚で採点していると思うかもしれません。

しかし、技術士分科会試験部会の資料では、「作問委員は、採点委員が当該問題の答案採点を的確かつ効率的に行えるよう、出題の目的、採点基準等を採点マニュアルに明確に示すこと。」とあり、採点マニュアルの存在が明示されています。

答案に記載されている解決策が適切かどうかを一つ一つ採点者が自分で適切かどうかを判断していては、採点が非常に大変になります。採点者の負担を考えると、採点マニュアルの中に、答案に記載すべき解決策等のキーワードが事前にある程度定められていると推測されます。

このため、答案には、私たちが知っていることではなく、採点マニュアルに記載されているような解決策等のキーワードを記載する必要があります。

2.技術士試験に求められる専門知識とは?

筆記試験に向けては当然、専門知識(キーワード)が必要になります。

技術士試験は、国家資格であり、技術士にふさわしい人を選定する厳格な試験になります。

上記の採点マニュアルを作成するときに、採点マニュアルの作成者は、自分たちの知っていることだけで、加点されるキーワードを定めていないと思います。各出題テーマについて、主に国(国土交通省本省等)の検討内容等を踏まえて、検討や議論を重ねて加点されるキーワードを定めていることと考えます。

これらの専門知識ですが,Ⅱ選択科目で求められる専門知識は実務レベルであり、受験生によっては日常の実務を通じて,既に十分な専門知識を身につけているかもしれません。

しかし,Ⅰ必須科目,Ⅲ選択科目で求められる専門知識(キーワード)は,例えば,「集約型都市構造」等のような国(国土交通省本省等)が重要と考える取り組みになります。国の取り組みについて,日常の実務で触れている人は少なく,多くの受験生は改めてキーワードを把握しておく必要があると考えます。

特に,過去の筆記試験で記述式の成績が悪かった人は,適切なキーワードが押さえられていない可能性があります。

このような場合は,過去問から出題テーマを把握して,そのテーマで用いる専門知識のキーワードを押さえておく必要があります。

3.キーワードの数は必ずしも多くなくていいが、重要なキーワードは深く理解する

キーワードは,関係省庁のガイドライン,マニュアル,審議会,委員会の検討資料等から把握するのが正攻法になります。また、キーワードを把握するだけであれば,合格者の再現答案からキーワードを把握するという方法もあります。

ただし,多用されているキーワードは,それほど多くはないので安心していただければと思います。むしろ,キーワードをたくさん知っていることよりも,多用されている重要なキーワードを深く理解し,問題文に応じて適切に記述できるようになることの方が重要になります。

また、キーワードとなる取り組みは内容だけではなく、リスクへの対応まで求められる可能性があり,このことを想定して準備する必要があると考えます。

なお,キーワードの内容を理解するためには,合格答案だけではなく,その他,ガイドライン等の資料でキーワードの内容を確認しておく必要があります。

4.建設環境の重要テーマ

建設環境の過去問(Ⅲ選択科目)をみると、一見、出題傾向がないようにみえてしまいます。

しかし、よく問題を分析してみると、次のテーマで出題されていることが分かります。

○地球温暖化、環境負荷の小さい都市

※R5、R4、R3、R2、H30、H29、H28、H27、H26、H25に出題

○生物多様性の保全、再生

※R5、R4、R3、R2、R1、H30、H29、H28、H26に出題

○建設副産物の3R

※H27に出題

建設部門の建設環境では、国土交通行政が行う、環境の取り組みが主な出題テーマになります。

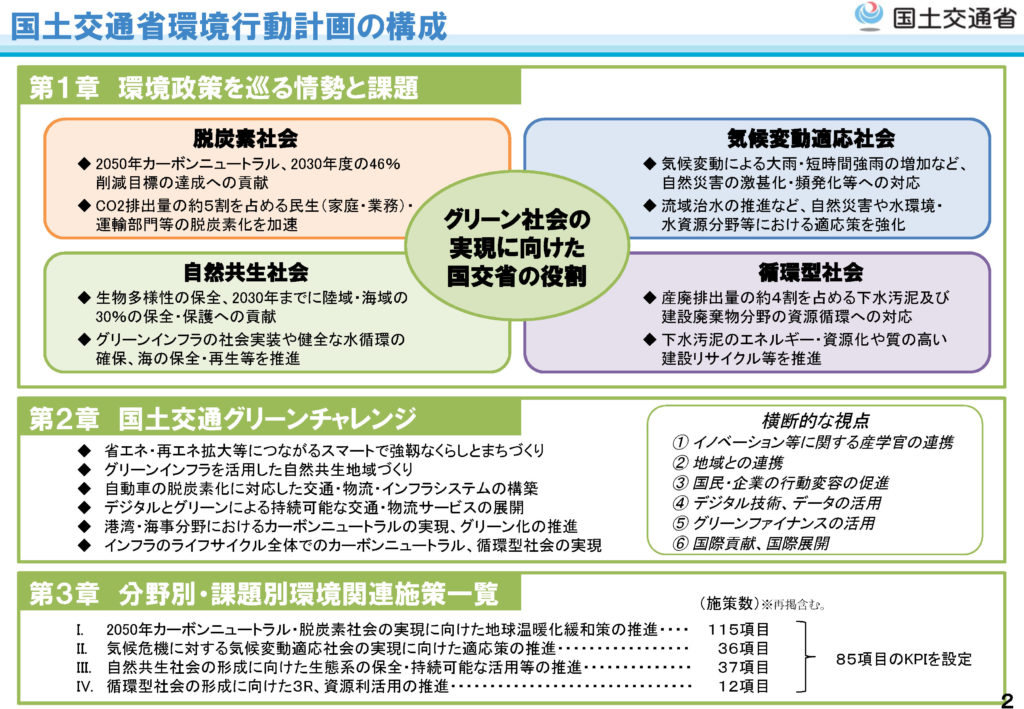

これらは、「環境行動計画(平成26年3月) 」(国土交通省)、「環境行動計画(令和3年12月27日) 」(国土交通省)等の「低炭素社会」、「自然共生社会」、「循環型社会」の大きな柱に沿って出題されている傾向にあります。

出典:「環境行動計画(令和3年12月)(案) の概要」(国土交通省)

<参考資料>

「国土交通省環境行動計画」(令和3年12月27日 国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_fr_000101.html

「環境行動計画(令和3年12月)(案) の概要」(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001444714.pdf

\合格率5倍の講座を無料体験/

5.建設環境の各テーマの重要キーワードと参考資料等

いくつかの重要テーマとそれぞれの重要キーワードをお示しします。

ここで説明する重要キーワードは、各テーマの答案に確実に記載する必要があるので、各テーマを勉強する場合は、確実に押さえておくことが重要です。

①地球温暖化、環境負荷の小さい都市 重要キーワードと参考資料

過去問の例を紹介します。

過去問の例【R5建設部門 建設環境】Ⅲ-1

令和2年12月に設置された「国・地方脱炭素実現会議」において,地域脱炭素化に向けたロードマップに関する検討が進められ,令和3年6月に「地域脱炭素ロードマップ」が策定された。その中で,全国津々浦々で取り組むことが望ましい脱炭素の基盤となる重点対策として,「コンパクト・プラス・ネットワーク等による脱炭素型まちづくり」が掲げられており,市街地が拡散した都市構造を見直し,集約型の都市構造へ転換を図ることの重要性が示されている。都市構造は交通システムや土地利用に影響を及ぼし,中長期的に二酸化炭素排出量にも影響を与えることから,集約型の都市構造は脱炭素社会の実現に向けて重要な役割を持つことを踏まえ,以下の問いに答えよ。

(1)市街地が拡散した都市構造から集約型の都市構造へ転換を図るための取組を進めながら,同時に脱炭素型まちづくりの実現に向けた取組も進めるに当たり,市街地が拡散した都市構造が抱える二酸化炭素排出量の増加につながっている課題を,技術者としての立場で多面的な観点から3つ以上抽出し,それぞれの観点を明記したうえで,その課題の内容を示せ。

(2)前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対する解決策を,都市構造の集約化を含めて複数示し,専門技術用語を交えて具体的に説明せよ。

(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について,専門技術を踏まえた考えを示せ。

過去問の例【R4建設部門 建設環境】Ⅲ-2

新型コロナウィルス感染症の感染拡大による経済活動の停滞や人の移動の抑制などが要因となって、2020年度における我が国のCO2総排出量は2019年度と比較して減少しているが、今後経済が回復し人の移動が増加すると、CO2総排出量も増加する可能性が考えられる。

一方で、コロナ禍により我が国の社会経済も大きな影響を受けているが、それへの対応や復興において,単に以前の状況に戻るのではなく、より良い社会経済の実現に向けて、気候変動やその他の環境課題への対策を進める「グリーン・リカバリー」という考え方が提唱されている。

このような状況を踏まえ、建設環境の技術者として、以下の問いに答えよ。

(1)コロナ禍を契機として生じた「在宅勤務・テレワークの増加」,「自宅での活動時間の増加」、「外出自粛に伴う購買行動の変化」という現状と、コロナ禍が収束した後において想定される状況を比較したとき、CO2排出を抑制するうえでの人やモノの移動に関する課題を多面的な観点から3つ抽出し、その課題の内容を観点とともに示せ。

(2)前問で抽出した課題のうち、最も重要と考えるものを1つ挙げ、その課題に対する複数の対策を示せ。

(3)前問(2)で示した対策に共通して新たに生じうるリスクと、それへの対応策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

過去問の例【R3建設部門 建設環境】Ⅲ-2

新型コロナ危機を契機として市民の生活様式は大きく変化しているが、引き続き環境に配慮した低炭素型・脱炭素型のまちづくりが求められている。コンパクトシティの取組が進まず、市街地の拡散や人口密度の低下が進んでいる地方都市において、低炭素型・脱炭素型のまちづくりを実現するために、「交通」、「エネルギー」、「みどり」の3分野の、対策が必要とされている。このような状況を踏まえ、建設環境の技術者として、以下の間いに答えよ。

(1) 低炭素型・脱炭素型のまちづくりを実現するうえで、市街地の拡散や人口密度の低下による「交通」、「エネルギー」、「みどり」分野の課題を、技術者として多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、課題の内容を示せ。

(2) 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) 前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

別の過去問も紹介します。

建設環境では、低炭素社会について以前からよく出題されています。

過去問の例【H25建設部門 建設環境】Ⅲ-1

我が国における総CO2排出量においては、都市における社会経済活動に起因することが大きい家庭部門やオフィスや商業等の業務部門と自動車・鉄道等の運輸部門における排出量が全体の約5割を占めている。このような状況を踏まえ、建設環境の技術士として以下の問いに答えよ。

(1)低炭素都市づくりを実現するための方策を3つ具体的に示し、各々の方策が低炭素に寄与する仕組みを述べよ。

(2)その方策のうち、あなたが重要と考えるもの1つについて、その理由を説明するとともに、その方策の実施に当たっての技術的課題を述べよ。

(3)上記の課題を解決するための技術的提案及びその提案の留意点やリスクについて述べよ。

以下に答案に記述すべき重要キーワードの例を紹介します。高得点を取るためには、これらのキーワードを用いて答案を作成することが重要になります。

<答案に記述すべき重要キーワードの例>

・集約型都市構造への転換

・公共交通機関の利用推進

・再生可能エネルギーの活用

・緑地の保全

等

<参考資料>

「環境行動計画(令和3年12月)(案) の概要」(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001444714.pdf

「環境行動計画 別冊:施策集(平成26年3月)(平成29年3月一部改定)」(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/common/001178181.pdf

「低炭素まちづくり実践ハンドブック」(国土交通省 都市局都市計画課)

「都市の低炭素化の促進に関する法律 パンフレット」(国土交通省)等

https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/eco-machi-manual.html

<動画>

建設環境 Ⅲ選択科目対策 低炭素型・脱炭素型まちづくり【一部公開】

<動画>

資料だけではよくわからないときは動画等で理解することを推奨します。

「将来のまちづくりの見える化~コンパクトシティによる郊外の住まい方~ 」

過去問の例を紹介します。

これは特にヒートアイランド対策についての問題になります。

過去問の例【R2建設部門 建設環境】Ⅲ-1

ヒートアイランド現象は都市をとりまく環境問題の1つであり,近年,地球温暖化による影響と相まって都市の気温の上昇が顕著であるため,早急な対策が必要である。このような状況を踏まえ,以下の問いに答えよ。

(1)ヒートアイランド現象の原因を3つ記述せよ。その上で,多面的な観点から課題を複数抽出し,その内容を観点とともに示せ。

(2)前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対する建設分野における対策を複数示せ。

(3)前問(2)で示した対策の実施に際して生じうるリスクとそれへの対応策について,専門技術を踏まえた考えを示せ。

以下に答案に記述すべき重要キーワードの例を紹介します。高得点を取るためには、これらのキーワードを用いて答案を作成することが重要になります。

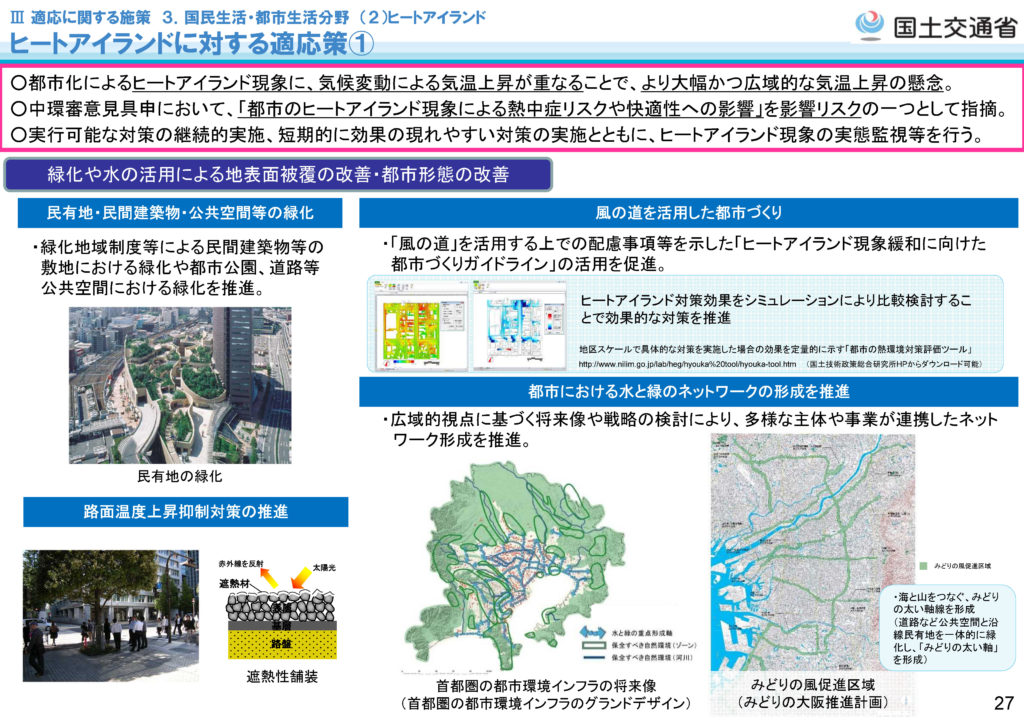

<答案に記述すべき重要キーワードの例>

・民有地・民間建築物・公共空間等の緑化

・都市における水と緑のネットワークの形成を推進

・住宅・建築物の省エネ性能の向上

等

問題文にあるように、ヒートアイランド現象は地球温暖化による影響と相まって都市の気温の上昇が顕著となっています。

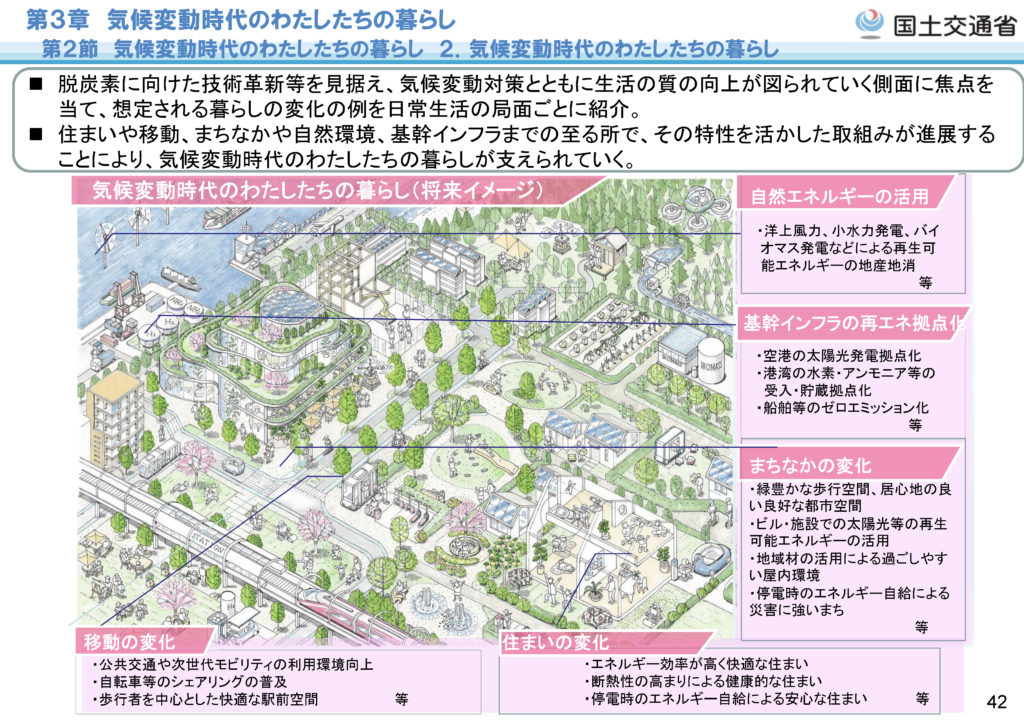

気温上昇等により、悪影響にどのように適応していくかについては、「国土交通省気候変動適応計画(国土交通省)」の中で、国土交通省の取り組みが示されています。

ヒートアイランド現象の原因は、地表面被覆、都市形態、人工排熱等の様々な原因があるので、原因を踏まえて解決策をあげる必要があります。

出典:「国土交通省気候変動適応計画」(国土交通省)

<参考資料>

「国土交通省気候変動適応計画」(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/sosei_environment_fr_000130.html

「ヒートアイランド現象緩和に向けた都市づくりガイドライン」(国土交通省 都市局都市計画課)

https://www.mlit.go.jp/common/001023246.pdf

②生物多様性の保全、再生 重要キーワードと参考資料

過去問の例を紹介します。

自然共生社会のテーマでは、生態系ネットワークや生態系の保全等の観点からよく出題されています。

過去問の例【R5建設部門 建設環境】Ⅲ-2

気候変動の影響で大規模な水災害が頻発しており,全国各地で緊急的な河川の流下能力向上を目的とした治水事業が行われている。一方,河川は洪水を安全に流下させるための空間としてだけでなく,河川全体の自然の営みを視野に入れ,地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し,河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境及び多様な河川景観を保全・創出することが求められており,河道掘削等の整備内容に応じた河川環境の保全や影響緩和を検討することが必要である。このような状況を踏まえ,以下の問いに答えよ。

(1)整備内容に応じた河川環境の保全や影響緩和の検討に当たって,技術者としての立場で多面的な観点から課題を3つ以上抽出し,それぞれの観点を明記したうえで,その課題の内容を示せ。

(2)前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対する複数の解決策を,専門技術用語を交えて示せ。

(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について,専門技術を踏まえた考えを示せ。

過去問の例【R4建設部門 建設環境】Ⅲ-1

生物が絶滅せずに生き残るうえで生態系ネットワークが重要な役割を果たしている。この生態系のつながりを保つうえで、河川は森林や農地、都市などを連続した空間として結びつける国土の生態系ネットワークの基軸の1つであり、流域の中にまとまった自然環境を保持している貴重な空間となっている。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1) 河川を基軸とした生態系ネットワークの現状について、多面的な観点から技術的な課題を3つ抽出し、その内容を観点とともに示せ。

(2) 抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3) 解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

過去問の例【R3建設部門 建設環境】Ⅲ-1

将来にわたって生物多様性が確保された国士は,自然のポテンシャルを活かした国土利用を進めていくうえで重要であり,生態系ネットワーク(エコロジカル・ネットワーク)を形成することは,健全な生態系の保全・再生・創出の手段として有効とされる。このような状況を踏まえ,以下の問いに答えよ。

(1) 生態系ネットワークの空間配置についての基本的な考え方を述べよ。そのうえで,建設環境の技術者として生態系ネットワーク形成の取組を進めるに当たり,多面的な観点から課題を3点抽出し,その内容を観点とともに示せ。

(2) 前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対する建設分野における解決策を複数示せ。

(3) 前間(2)で示した解決策に共通して生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

過去問の例【R1建設部門 建設環境】Ⅲ-1

これまでの急激な都市化等により、水辺や緑地、藻場、干潟等の自然環境が失われつつあるなど、生態系の破壊、分断、劣化等が進行している。そのため人類の存立基盤である環境が、将来にわたって維持されるよう、生物多様性が保たれた良好な自然環境の保全、再生等の取組を加速する必要がある。このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1)社会資本整備事業において、生物多様性の保全、再生等の取組を行うに当たって、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2)抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

以下に答案に記述すべき重要キーワードの例を紹介します。高得点を取るためには、これらのキーワードを用いて答案を作成することが重要になります。

<答案に記述すべき重要キーワードの例>

・生態系ネットワークの形成

・グリーンインフラ

・自然再生

・順応的管理

等

出典:「河川を基軸とした生態系ネットワークの形成 川からはじまる川から広がる魅力ある地域づくり」(国土交通省 水管理 ・ 国土保全局 河川環境課)

<参考資料>

「河川を基軸とした生態系ネットワーク 形成のための手引き (河川管理者向け) (案) 」( 国土交通省 水管理 ・ 国土保全局 河川環境課)

https://www.mlit.go.jp/river/pamphlet_jirei/kankyo/gaiyou/panf/seitaikei_network_tebiki.pdf

「環境行動計画 別冊:施策集(平成26年3月)(平成29年3月一部改定)」(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/common/001178184.pdf

「グリーンインフラの取組事例」(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/environment/content/001305288.pdf

「順応的管理による海辺の自然再生」(国土交通省 港湾局国際・環境課)

http://www.mlit.go.jp/kowan/handbook/

<動画>

建設環境 Ⅲ選択科目対策 自然共生社会【一部公開】

<動画>

資料だけではよくわからないときは動画等で理解することを推奨します。

中村圭吾:国立研究開発法人土木研究所水環境研究グループ河川生態チーム上席研究員 兼 自然共生研究センター長 講演動画[KAWAREL MIZBERING CAMPUS DAY6「どうなの?流域治水」]

過去問の例を紹介します。

令和2年度では、グリーンインフラの観点から出題されています。

過去問の例【R2建設部門 建設環境】Ⅲ-2

グリーンインフラとは,グリーンインフラ推進戦略(令和元年7月国土交通省)によれば,社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において,自然環境が有する多様な機能を活用し,持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組である。グリーンインフラの特徴と意義は,①機能の多様性,②多様な主体の参画,③時間の経過とともにその機能を発揮するという点にある。これらの点を踏まえ,以下の問いに答えよ。

(1)グリーンインフラの取組を社会資本整備や土地利用等を進める際の検討プロセスに取り込むに当たって,取組を実施する技術者としての立場で,グリーンインフラの特徴と意義を踏まえた多面的な観点から課題を抽出し,その内容を観点とともに示せ。

(2)抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)解決策に共通して生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

問題文で求められている「グリーンインフラの特徴と意義は,①機能の多様性,②多様な主体の参画,③時間の経過」を適切に踏まえて、答案を記述する必要があります。

例えば、グリーンインフラには、生物の生息・生育の場の提供、防災・減災、良好な景観形成、気温上昇の抑制、一次生産、土壌の創出・保全等の多様な機能があり、①機能の多様性では、これらの機能に着目して記載するキーワードをあげるのが良いかと考えます。

<参考資料>

「グリーンインフラ推進戦略」(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/common/001297374.pdf

「グリーンインフラについて」(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001328901.pdf

③建設副産物の3R(循環型社会) 重要キーワードと参考資料

過去問の例を紹介します。

ただ、建設副産物の3R(循環型社会)については、 平成27年度のみで以降はⅢ選択科目としては出題されていません。

最近では、Ⅱ-1等のⅡ選択科目として出題される程度になっています。

過去問の例【H27建設部門 建設環境】Ⅲ-2

天然資源が極めて少ない我が国が持続可能な発展を続けていくためには、廃棄物などの循環資源が有効に利用・適正処分される「循環型社会」を構築していくことが必要である。一方、2020年の東京オリンピック・パラリンピック関連工事等の本格化や社会資本の維持管理・更新時代の到来により、建設副産物の発生量の増加が想定される。この様な状況を踏まえて、建設副産物の3R (リデュース、リユース、リサイクル)に関して、以下の問いに答えよ。

(1)今後、建設副産物の3Rを推進していく上での課題を、多面的な視点から複数挙げ、その内容についてそれぞれ述べよ。

(2)上述した課題のうち、あなたが最も重要と考えるものを1つ挙げ、その理由を説明するとともに、その課題を解決するための対策を示せ。

(3)あなたの示した対策を実施する際に生じ得る問題点と、その問題点への対処方法について述べよ。

<参考資料>

「建設リサイクル推進計画」(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/recycle/sosei_recycle_tk1_000002.html

「建設リサイクル推進施策検討小委員会」

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s204_recycle01.html

「建設副産物リサイクル広報推進会議HP 」

http://www.suishinkaigi.jp/outline/index.html

「建設リサイクルに関する今後の方向性」(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/pdf/fukusanbutsu/genjo/171110_04.pdf

筆記試験は、9割近くの受験者が不合格になる非常に難しい試験です。さらに、受験者から採点方法がみえにくいため、対策・改善の方向性等がわかりにくい試験です。対策・改善の方向性等がわからなければ、何度受験しても不合格になってしまいます。

一方、「建設環境」では、技術士の学校の合格率は62%(令和元年度〜令和5年度)、女性も「建設部門」全体で合格率72%(令和元年度〜令和5年度)と多くの方が筆記試験を通過しています。 勉強の方法がわからない方、早く合格したい方、試験にあまり時間をかけたくない方等は、技術士の学校の筆記試験対策講座を受講してみるのはいかがでしょうか。

講座の受講を検討している方に向けて、オンライン上で無料の体験クラスも開催しています。

7.Ⅱ選択科目対策

Ⅱ選択科目は、別ページ「技術士筆記試験対策(建設環境)Ⅱ選択科目 環境影響評価(環境アセスメント)」で解説しています。

技術士の学校の合格実績(建設環境)

【令和元年度〜令和5年度 筆記試験合格実績】

(建設環境)

通常の合格率10%程度

合格率 62%

※実践コース受講者等

合格者数 29人

技術士の学校の合格実績(建設部門)【女性】

【令和元年度〜令和5年度 筆記試験合格実績】

(建設部門)【女性】

通常の合格率10%程度

女性の合格率 72%

※実践コース受講者等

女性の合格者 24人

合格率が通常の5倍!2年早く技術士を取得!

技術士試験は、厳格な国家試験で、筆記試験は合格率10%程度の非常に難しい試験です。

このため、5回以上受験しても合格できないこともざらにあり、途中で諦める方も少なくないのが現実です。

累積すると、毎年の勉強時間だけでなく、受験手数料もそれなりの負担になります。

「技術士の学校」の筆記試験対策講座では、筆記試験の正しい勉強方法に加え、必須科目を中心に重要キーワードの体系的な理解を深めることで、最短ルートの合格を提供します。

「技術士の学校」なら通常よりも合格率が5倍、2年早く技術士を取得し、貴重な時間を無駄にしません。

全国どこからでも受講可能なオンライン講座(リアルタイム形式)です。

「建設環境」の専門講座を受講できるのは技術士の学校だけ

「建設環境」は、他の選択科目に比べて求められる専門知識が特殊で、非常に広いテーマから、深い内容まで問われます。

実務経験があると理解が早いでのすが、出題される幅広いテーマについて実務経験を積んでいる人は少ないのが現状です。建設環境は、非常に難しい科目だと考えます。

このため、「技術士の学校」では建設環境の選択科目の対策講座も開講しています。対策講座では、選択科目の重要キーワードの体系的な理解を深めていきます。

建設環境を対象にした専門の講座を受講できるのは、技術士の学校だけです。

カリキュラム開発(建設環境)

下所 諭 (げしょ さとし)

技術士(建設部門:建設環境、総合技術監理部門)

大手環境コンサルタント会社で13年間勤務。広島大学 客員准教授(講座:生態工学)。

海域・陸域の環境アセスメントやその制度検討、干潟、藻場、サンゴ礁の自然再生、土壌環境調査等の建設環境に係る業務を遂行。建設環境に係る様々な経験を活かし、カリキュラムを開発。

大手環境コンサルタント会社在籍時から含めて、10年以上、技術士の取得支援に携わっています。「建設環境」は、知見が集積する大手環境コンサルタント会社でないと合格が難しいですが、多くの受講生を「建設環境」の技術士の取得に導いています。

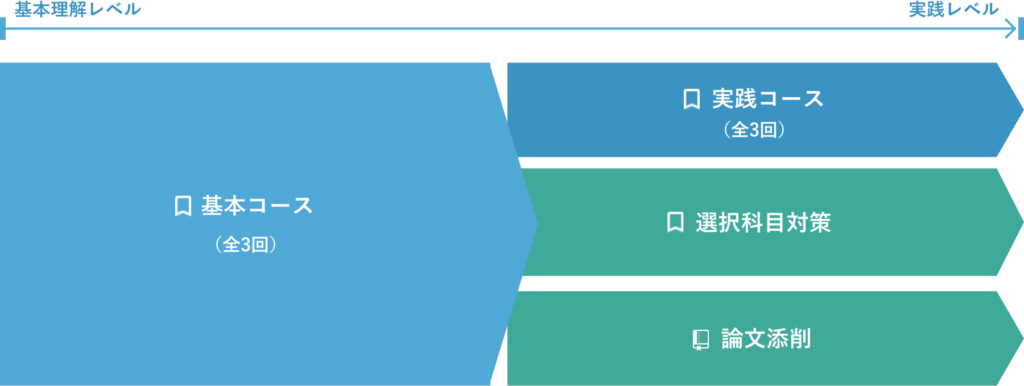

カリキュラムの全体像

※「建設環境」の対策講座は、図中の「選択科目対策」となります。

※「選択科目対策」の受講には、事前に基本コースの受講が必要になります。基本コースでは、建設部門Ⅰ必須科目の問題を中心に取り扱いながら、Ⅰ必須科目〜Ⅲ選択科目の筆記試験の勉強方法や答案の書き方について学習します。

建設環境 Ⅲ選択科目対策 重要テーマ

建設環境 Ⅲ選択科目対策 低炭素型・脱炭素型まちづくり【一部公開】

建設環境 Ⅲ選択科目対策 自然共生社会【一部公開】

建設環境 Ⅱ選択科目対策 環境影響評価(環境アセスメント)【冒頭16分】

<span

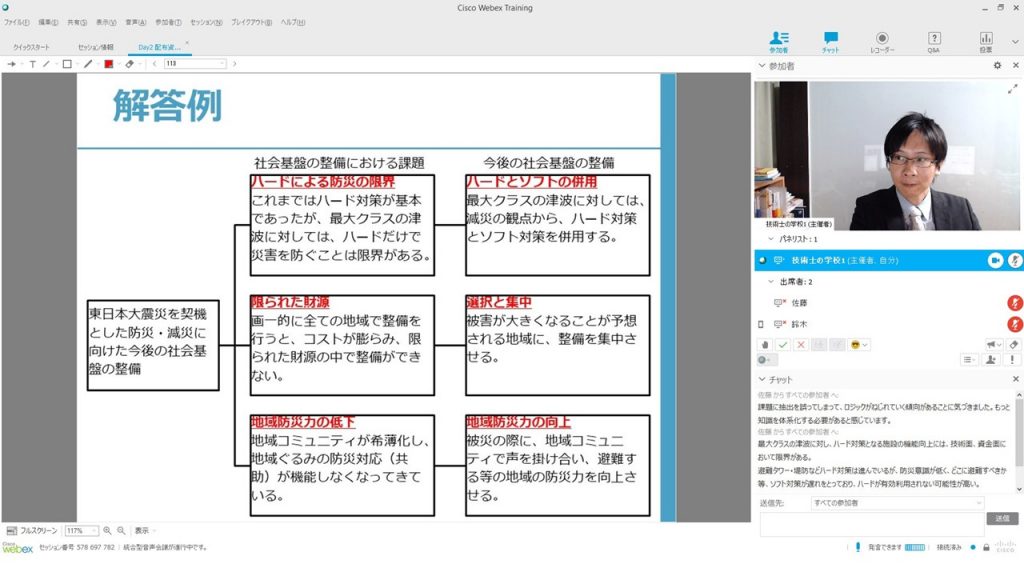

<クラス内容の一例>合格の最短ルート!筆記試験のキーワード学習動画(サンプル)

実際のクラスは、講師と受講生が同時に接続するリアルタイム形式です。

合格者インタビュー(建設環境)

矢野弘奈さん 建設環境 建設コンサルタント会社 埼玉県在住

膨大な勉強時間が必要な中、答案に書くべきキーワードに絞った解説により、効率的に勉強することができた。

矢野弘奈さん 建設環境 建設コンサルタント Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? どう勉強したら良いか分からず勉強方法を検索していました。 会…

笹森健太さん 建設環境 株式会社エコテック 北海道在住

これまで何度も受けた筆記試験の中で最も手応えを感じた。

笹森健太さん 建設環境 株式会社エコテック Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? これまでの勉強では、試験の核が掴めていなかったと思います。 技…

大西絢子さん 建設環境 株式会社竹中土木 東京都在

仕事、家事、育児と山盛りの毎日を過ごす中で、1分1秒も無駄にできない。

大西絢子さん 建設環境 株式会社竹中土木 Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 仕事、家事、育児と山盛りの毎日を過ごす中で、1分1秒も無駄にでき…

安藤圭吾さん 建設環境 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル 埼玉県在住

自分が行ってきた勉強法が如何に非効率だったかをまざまざと実感させられた。

安藤圭吾さん 建設環境 株式会社オリエンタルコンサルタンツグローバル Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 海外出張が多いため、オンラインの講座…

笛木学さん 建設環境 造園建設業 神奈川県在住

講座の受講により、少しずつ霧が晴れていくような感覚が持ててホッとした。

笛木学さん 建設環境 造園建設業 Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 建設環境のクラスがオンラインで受講できたことが理由です。 私の場合、業種…

\合格率5倍の講座を無料体験/

関連コラム

技術士第二次試験筆記試験対策 暗記で対応できるのか?効率的な勉強方法とは

技術士第二次試験 試験で確認される能力(総合技術監理部門を除く技術部門)

技術士(建設部門)筆記試験 一発合格は可能か? 社外セミナーを受講すべきか?

技術士第二次試験合格体験記 建設部門 建設コンサルタント会社勤務Aさん 受験動機を成長させる