2023.10.01

- コラム

技術士筆記試験対策(都市及び地方計画、都市計画)Ⅲ選択科目 重要キーワード

技術士試験のうち、技術士第二次試験の筆記試験は、9割近くの受験者が不合格になる非常に難しい試験です。

筆記試験は、マークシート等の試験と異なり、試験で求められる事項や勉強の方法が異なるため、戸惑う方が多いと思います。

ここでは、特に都市及び地方計画のⅢ選択科目について筆記試験に向けた勉強方法について説明します。

(なお、Ⅱ選択科目は、別ページ「技術士筆記試験対策(都市及び地方計画、都市計画)Ⅱ選択科目 重要キーワード」で解説しています。)

ポイントは次のとおりです。

・採点者は、答案を感覚ではなく、採点マニュアルに従って採点している

・答案に記載することは、自分が知っていることではなく、国(国土交通省本省)の取り組み

・やみくもに勉強するのではなく、頻出のテーマ、キーワードに絞っておさえる

・キーワードは暗記するのではなく、深く理解する

・頻出テーマである立地適正化計画、都市のスポンジ化、復興・防災まちづくり等をおさえる

なお、私ども技術士の学校では筆記試験対策講座を開催していますが、「都市及び地方計画」では合格率52%(令和元年度〜令和5年度)、女性も「建設部門」全体で合格率72%(令和元年度〜令和5年度)と多くの方が筆記試験を通過しています。講座の受講を検討している方に向けて、オンライン上で無料の体験クラスも開催しています。

無料体験クラスのお申込はこちらから受付しています。

都市及び地方計画 Ⅲ選択科目対策 重要なテーマ

\合格率5倍の講座を無料体験/

1.採点者は、答案を感覚ではなく、採点マニュアルに従って採点している

筆記試験は記述式の試験のため、採点者は答案を感覚で採点していると思うかもしれません。

しかし、技術士分科会試験部会の資料では、「作問委員は、採点委員が当該問題の答案採点を的確かつ効率的に行えるよう、出題の目的、採点基準等を採点マニュアルに明確に示すこと。」とあり、採点マニュアルの存在が明示されています。

答案に記載されている解決策が適切かどうかを一つ一つ採点者が自分で適切かどうかを判断していては、採点が非常に大変になります。採点者の負担を考えると、採点マニュアルの中に、答案に記載すべき解決策等のキーワードが事前にある程度定められていると推測されます。

このため、答案には、私たちが知っていることではなく、採点マニュアルに記載されているような解決策等のキーワードを記載する必要があります。

2.技術士試験に求められる専門知識とは?

筆記試験に向けては当然、専門知識(キーワード)が必要になります。

技術士試験は、国家資格であり、技術士にふさわしい人を選定する厳格な試験になります。

上記の採点マニュアルを作成するときに、採点マニュアルの作成者は、自分たちの知っていることだけで、加点するキーワードを定めることはしていないと思います。各出題テーマについて、主に国(国土交通省本省等)の検討内容等を踏まえて、加点するキーワードを定めていることと考えます。

これらの専門知識ですが,Ⅱ選択科目で求められる専門知識は実務レベルであり、受験生によっては日常の実務を通じて,既に十分な専門知識を身につけているかもしれません。

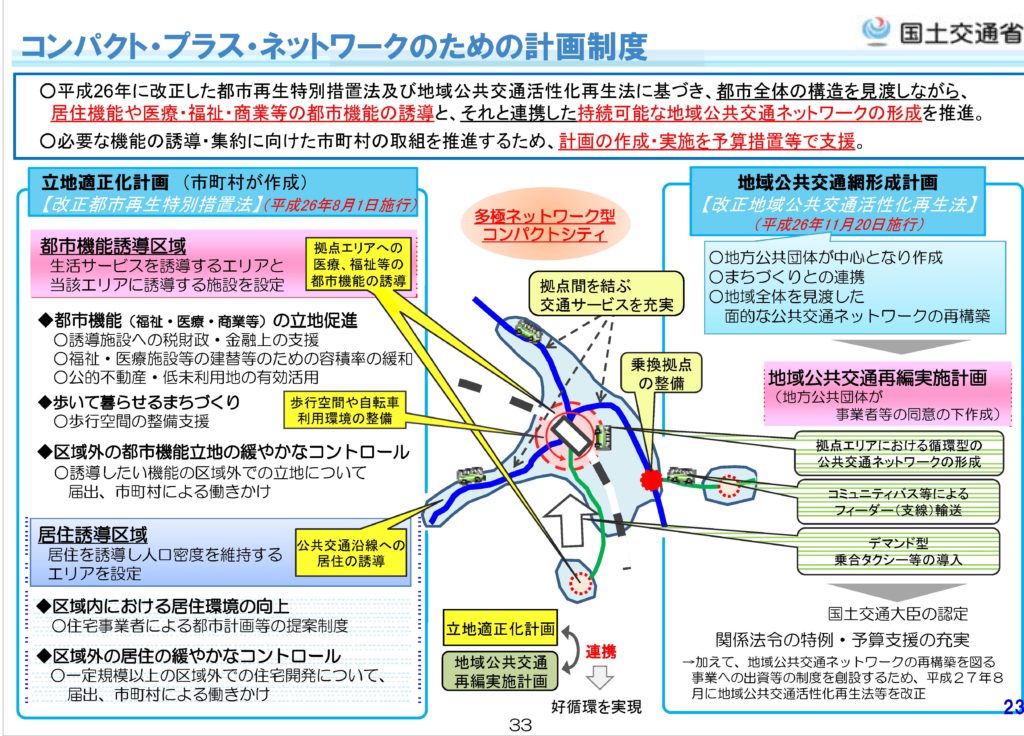

しかし,Ⅰ必須科目,Ⅲ選択科目で求められる専門知識(キーワード)は,例えば,「コンパクト・プラス・ネットワーク」等のような国(国土交通省本省等)が重要と考える取り組みになります。国の取り組みについて,日常の実務で触れている人は少なく,多くの受験生は改めてキーワードを把握しておく必要があると考えます。

特に,過去の筆記試験で記述式の成績が悪かった人は,適切なキーワードが押さえられていない可能性があります。

このような場合は,過去問から出題テーマを把握して,そのテーマで用いる専門知識のキーワードを押さえておく必要があります。

3.キーワードの数は必ずしも多くなくていいが、重要なキーワードは深く理解する

キーワードは,関係省庁のガイドライン,マニュアル,審議会,委員会の検討資料等から把握するのが正攻法になります。また、キーワードを把握するだけであれば,合格者の再現答案からキーワードを把握するという方法もあります。

ただし,多用されているキーワードは,それほど多くはないので安心していただければと思います。むしろ,キーワードをたくさん知っていることよりも,多用されている重要なキーワードを深く理解し,問題文に応じて適切に記述できるようになることの方が重要になります。

また、キーワードとなる取り組みは内容だけではなく、リスクへの対応まで求められる可能性があり,このことを想定して準備する必要があると考えます。

なお,キーワードの内容を理解するためには,合格答案だけではなく,その他,ガイドライン等の資料でキーワードの内容を確認しておく必要があります。

4.都市及び地方計画の重要テーマ

都市及び地方計画の過去問(Ⅲ選択科目)をみると、他の選択科目に比べて最新の政策が問われています。

しかし、よく問題を分析してみると、次のテーマで出題されていることが分かります。

○立地適正化計画、持続的な都市経営

※R4、R3、R1、H30、H29、H28、H27、H26に出題

○都市のスポンジ化、空き家対策

※R5、R4、R2、R1、H30、H28に出題

○復興まちづくり、防災まちづくり

※H30、H26、H25に出題

○緑とオープンスペース、グリーンインフラ

※R5、R3、R2、H29に出題

これらの問題に対応するためには、国の基本的な政策を抑えた上で、最新の動向を把握しておく必要があります。

そのためには、「社会資本整備審議会 都市計画・歴史的風土分科会」とこれに関連する部会や小委員会を確認しておくことが重要になります。

\合格率5倍の講座を無料体験/

5.都市及び地方計画の各テーマの重要キーワードと参考資料等

いくつかの重要テーマとそれぞれの重要キーワード、参考資料等をお示しします。

ここで説明する重要キーワードは、各テーマの答案に記載する必要があるので、各テーマを勉強する場合は、確実におさえておくことが重要です。

<参考資料>

「社会資本整備審議会 都市計画・歴史的風土分科会」(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s202_toshirekishi01.html

①「立地適正化計画」 重要キーワードと参考資料

過去問の例を紹介します。

過去問の例【R4建設部門 都市及び地方計画】Ⅲ-1

中核市などの地方都市においては、コンパクト・プラス・ネットワークの実現に向け、多様な関係者が連携し、まちの中心となる駅まち空間(駅・駅前広場と周辺街区)を魅力ある空間として再構築を行うことが求められている。

このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1)地方都市における駅まち空間の再構築を進めるに当たっての課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。

(2)抽出した課題のうち最も軍要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)前問(2)で示したすべての解決策を実施しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について、専門技術を踏まえた考えを示せ。

過去問の例【H27建設部門 都市及び地方計画】Ⅲ-2

人口減少・高齢化が進む地方都市において、 あなたが担当責任者の立場で都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画の策定を行うものとして、以下の問いに答えよ。

(1)居住誘導区域の設定において、区域の規模やその広がりを検討する際に、 検討すべき項目とその内容を述べよ。

(2)行政における人的・財政的な制約の高まりを踏まえ、居住誘導区域外の地域からの効果的な居住誘導を進めるための方策について複数提案せよ。

(3)上述の方策の実施に伴い、居住誘導区域外の地域への対応として、考慮すべき事項と対応方策について述べよ。

<重要キーワード>

・都市機能の集約

・公共交通の利便性の向上

・コミュニティバス等の支援交通

・歩道・自転車道の整備

等

出典:「コンパクト・プラス・ネットワークの推進について」(国土交通省都市局都市計画課)

<参考資料>

「都市計画基本問題小委員会」(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s204_toshikeikakukihonmondai.html

「改正都市再生特別措置法等について」(国土交通省都市局都市計画課)

http://www.mlit.go.jp/common/001091253.pdf

「立地適正化計画作成の手引き」(平成30年4月25日改訂 国土交通省都市局都市計画課)

http://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000035.html

「都市計画基本問題小委員会 中間とりまとめ 安全で豊かな生活を支えるコンパクトなまちづくりの更なる推進を目指して」(都市計画基本問題小委員会)

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/toshi01_sg_000232.html

<動画>

資料だけではよくわからないときは動画等で理解することを推奨します。

「将来のまちづくりの見える化~コンパクトシティによる郊外の住まい方~ 」

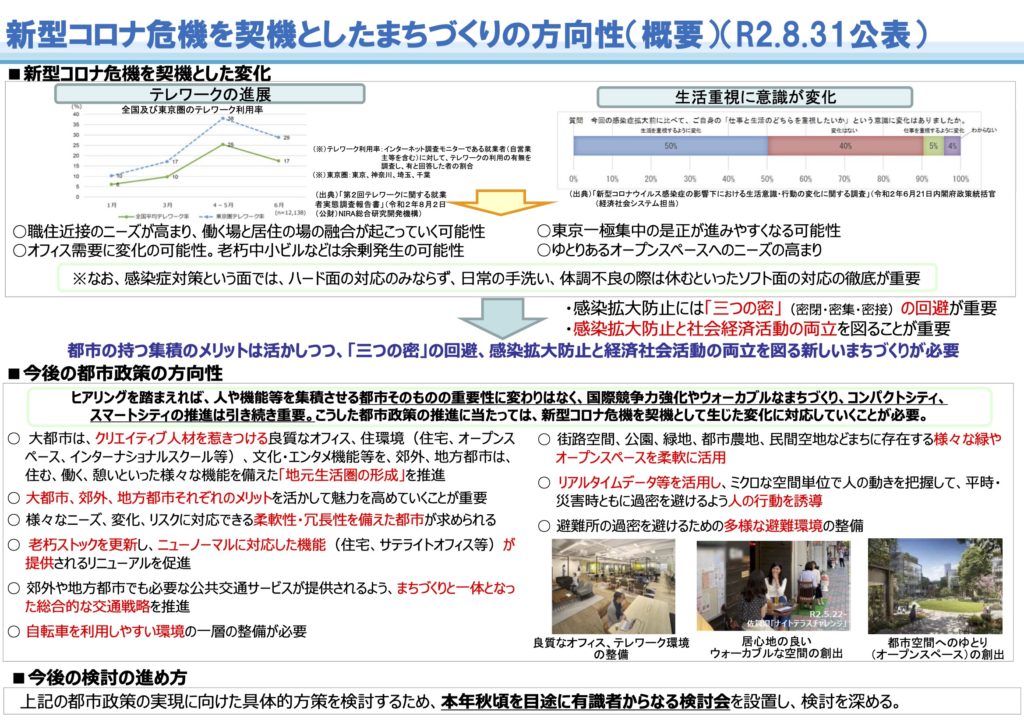

令和3年度の過去問の例を紹介します。令和3年度は、新型コロナウイルス感染症の観点から出題されました。

過去問の例【R3建設部門 都市及び地方計画】Ⅲ-1

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い,3つの密(密閉,密集,密接)の回避,不要不急の外出自粛,テレワークの推奨等の「新しい生活様式」の実践が求められている。

この「新しい生活様式」の実践は,都市における過密という課題を改めて顕在化するとともに,日常生活のみならず,経済・社会全体のあり方や人々の行動様式・意識の変化,デジタル化の進展等多方面に影響を与え,都市に様々な変化をもたらしたと考えられる。

こうした状況を踏まえ,以下の問いに答えよ。

(1)今後の都市政策を検討するときに考慮すべき,コロナ危機を契機として生じた変化や改めて顕在化した課題を,技術者としての立場で3つの異なる観点から抽出し,それぞれの観点を明記したうえで,その生じた変化や顕在化した課題の具体的な内容を示せ。

(2)抽出した変化や課題のうち最も重要と考えるものを1つ挙げ,それに対する都市政策上の対応策を複数示せ。

(3)すべての対応策を実行して生じる波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対策を示せ。

「新型コロナがもたらす「ニュー・ノーマル」に対応したまちづくりに向けて(令和2年8月31日発表)」では、「都市の持つ集積のメリットは活かしつつ、「三つの密」の回避、感染拡大防止と経済社会活動の両立を図る新しいまちづくりが必要」とされています。

出典:「新型コロナ危機を契機としたまちづくりの方向性(論点整理)」(国土交通省)

<参考資料>

「新型コロナ危機を契機としたまちづくり」(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/toshi/machi/covid-19.html

②「空き家、スポンジ化」 重要キーワードと参考資料

過去問の例を紹介します。

【R1建設部門 都市及び地方計画】Ⅲ-1

我が国では人口減少社会を迎える中で、空き地・空き家等の低未利用地が時間的・空間的にランダムに発生する「都市のスポンジ化」と呼ばれる状況が顕在化しつつある。

(1)こうした状況を踏まえ、地区レベルで都市のスポンジ化対策としてのまちづくりを行っていく上で、技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し分析せよ。

(2)抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について述べよ。

<重要キーワード>

・未利用土地権利設定等促進計画

・立地誘導促進施設協定

・リノベーションによる空き家の活用

等

出典:「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案 概要」(国土交通省)

過去問の例を紹介します。

【R5建設部門 都市及び地方計画】Ⅲ-1

平成27年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され,市町村による空家等対策計画の策定や著しく保安上危険,衛生上有害等の状態にある等のいわゆる特定空家等の除却等の取組はより優先度の高い取組として進展しているが,全国の居住目的のない空き家は今後も増加が見込まれており,空き家対策のさらなる充実・強化が必要となっている。

有効活用されず適正な管理が行われていない空き家は周辺の環境に悪影響を与え,地域の価値や機能を低下させるおそれもあるため,地域の維持・活性化等を図るうえでも空き家対策はますます重要となっている。

このような状況を考慮して,以下の問いに答えよ。

(1)人口が減少傾向にあり今後も空き家の増加が見込まれる地方都市の中心市街地において,空き家対策をさらに充実・強化して実施するに当たり,技術者としての立場で多面的な観点から取り組むべき課題を3つ抽出し,それぞれの観点を明記したうえで,その課題の内容を示せ。

(2)前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対する複数の解決策を,専門用語を交えて示せ。

(3)前問(2)で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について,専門技術を踏まえた考えを示せ。

【R2建設部門 都市及び地方計画】Ⅲ-1

少子高齢化の進展などによる財政的制約から,都市基盤施設の整備に必要な予算を十分確保することが困難となっている地方都市の中心市街地で,居住人口の減少などに伴い,空閑地や空き家が発生している。

当該中心市街地の魅力を高めるため,地区内の土地所有者や中小の商店の経営者などにより構成されるコミュニティ組織が当該地方公共団体と連携しながら,空閑地などを活用して広場や歩行空間を短期間に整備し,管理運営する事業を進めることとした。

この事業を進めるにあたって,以下の問いに答えよ。

(1)上記のような地区で土地所有者等により構成されるコミュニティ組織が広場や歩行空間を整備,管理運営する事業について,技術者としての立場で多面的な観点から課題を抽出し,その内容を観点ととともに示せ。

(2)抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)解決策に共通して新たに生じうるリスクとそれへの対策について,専門技術を踏まえた考えを示せ。

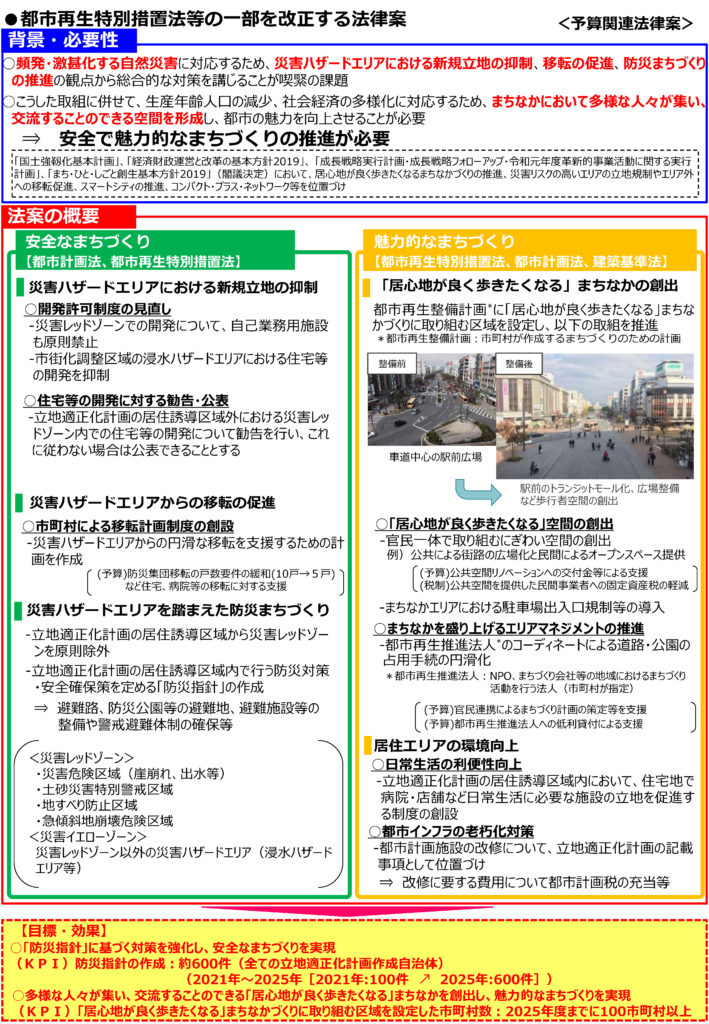

都市再生特別措置法等の一部を改正(令和2年)するとして、「魅力的なまちづくり」があげられています。

上記の令和元年度の問題で示したキーワードに加えて、「魅力的なまちづくり」に対する取り組み(「居心地が良く歩きたくなる」空間の創出 、まちなかを盛り上げるエリアマネジメントの推進 等)もあげるのが良いと考えます。

都市及び地方計画に関連する法律の改正は、出題される傾向が高いので、しっかりおさえておく必要があります。

出典:「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案 概要」(国土交通省)

令和4年度の過去問の例を紹介します。

【R4建設部門 都市及び地方計画】Ⅲ-2

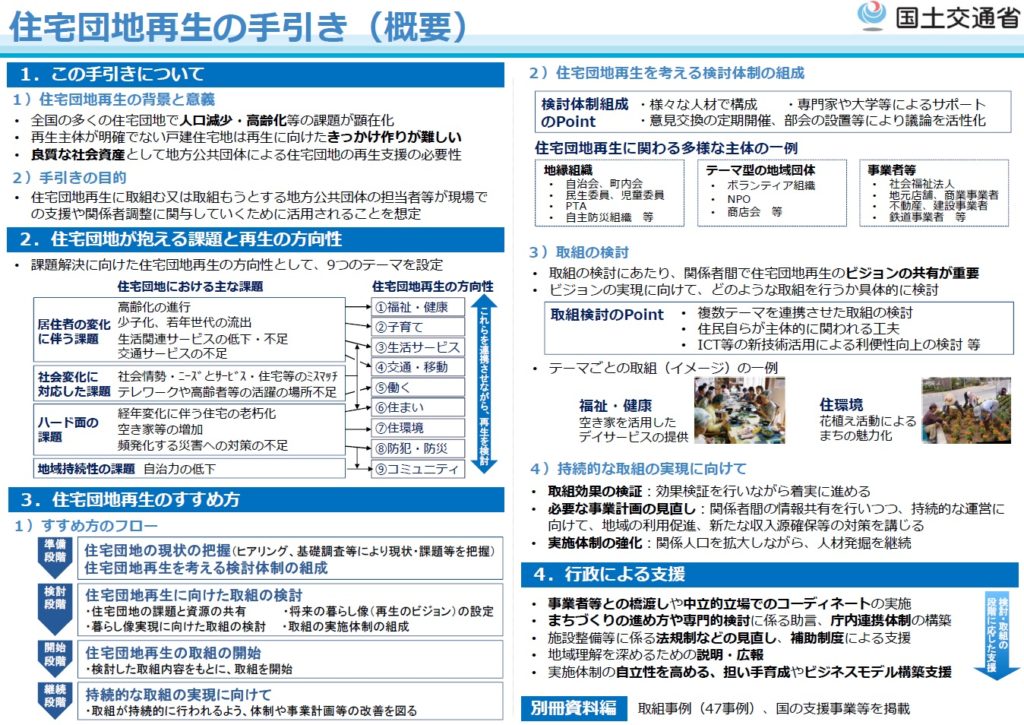

高度成長期に大都市郊外に計画的に開発された分譲マンションを主とする大規模住宅団地では、開発から長期間が経過して様々な課題が顕在化しつつあり、居住者のニーズも踏まえつつ、持続可能な住宅団地として再生することが求められている。

このような状況を踏まえ、以下の問いに答えよ。

(1)開発から長期間が経過したことによって生じている課題を、技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し、それぞれの観点を明記したうえで、その課題の内容を示せ。

(2)抽出した課題のうち持続可能な住宅団地として再生するために最も重要と考える課題を1つ挙げ、その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)前問(2)で示したすべての解決策を実施して生じる波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。

「住宅団地再生の手引き(令和4年3月29日発表)」では、住宅団地の課題として「居住者の変化に伴う課題」「社会変化に対応した課題」「ハード面の課題」「地域持続性の課題」をあげ、「課題解決に向けた住宅団地再生の方向性として、①福祉・健康、②子育て、③生活サービス、④交通・移動、⑤働く、⑥住まい、⑦住環境、⑧防犯・防災、⑨コミュニティの9つのテーマを設定」したうえで、これらのテーマに対応した取組みを横断的に連携させることで効果的に取組めるよう検討していくことが必要とされています。

出典:「住宅団地再生の手引き 概要」(国土交通省)

<参考資料>

「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000035.html

「都市計画基本問題小委員会」(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s204_toshikeikakukihonmondai.html

「スポンジ化への対応」(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/toshi01_sg_000194.html

「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律」(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/common/001220866.pdf

「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案 概要」(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001327916.pdf

「住宅団地再生の手引き」(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001485935.pdf

都市及び地方計画 Ⅲ選択科目対策 都市のスポンジ化対策【一部公開】

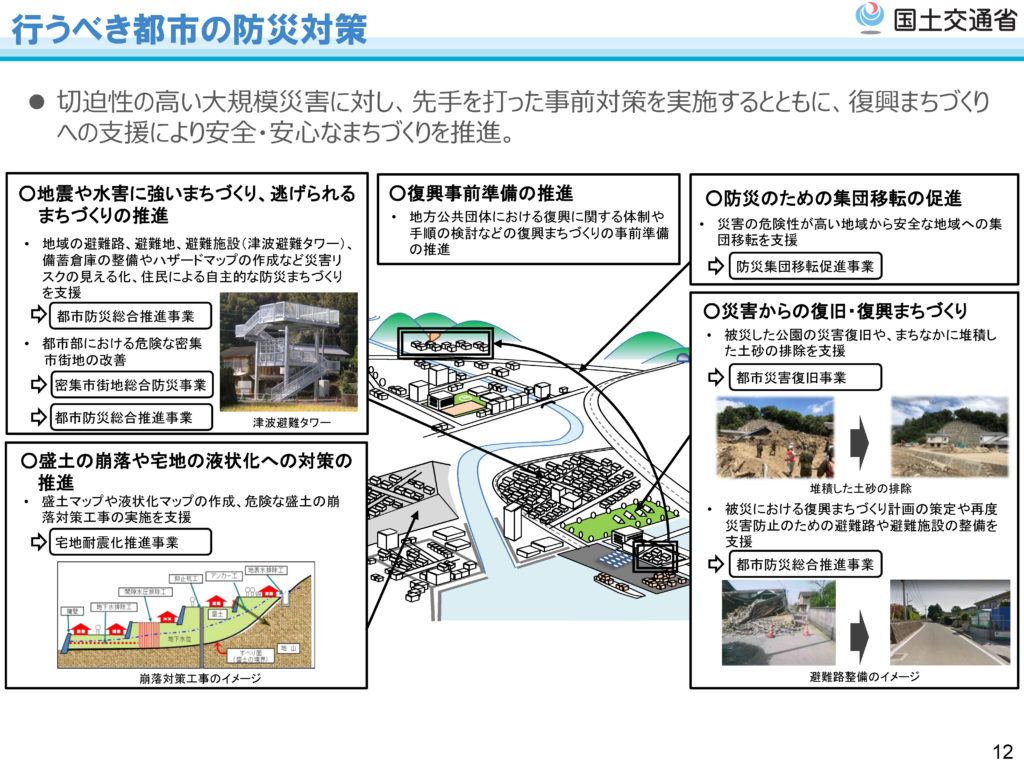

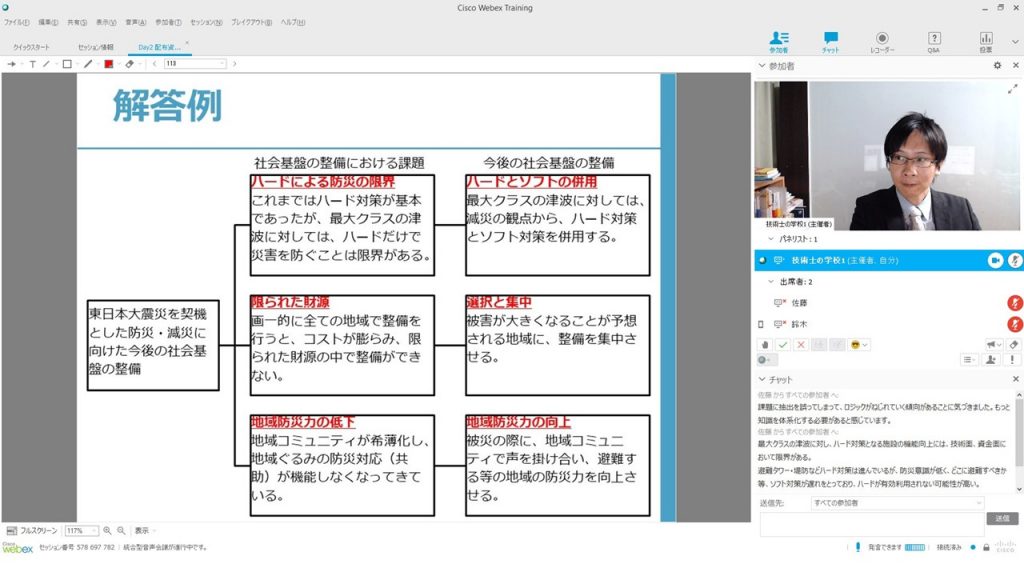

③「復興まちづくり計画」 参考資料

過去問の例を紹介します。

【H30建設部門 都市及び地方計画】Ⅲ-2

大規模な市街地火災が発生した人口減少・少子高齢化の進む人口数万人の地方都市において、あなたが都市計画・まちづくりの担当責任者として、被災地の復興まちづくり計画を策定することとなった。以下の問いに答えよ。

(1)復興まちづくり計画を策定する上で検討すべきまちづくり上の課題を述べよ。

(2)(1)で述べた課題を解決するために必要となる具体的な方策を述べよ。

(3)(2)で述べた方策を実施する上で、想定される負の側面と対応方策を述べよ。

<重要キーワード>

・災害に強いまちづくり

・災害ハザードエリアからの移転促進

・復旧、復興対策

・都市機能の集約

等

出典:「都市防災の最近の動向」(国土交通省都市局都市安全課)

出典:「都市防災の最近の動向」(国土交通省都市局都市安全課)

<参考資料>

「糸魚川大規模火災の経験を踏まえた、今後の復興まちづくり計画の考え方」(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/report/press/toshi06_hh_000023.html

「復興事前準備の推進について」(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/common/001231345.pdf

「防災・減災等のための都市計画法・都市再生特別措置法等の改正内容(案)について」(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001326007.pdf

「都市計画基本問題小委員会 中間とりまとめ 安全で豊かな生活を支えるコンパクトなまちづくりの更なる推進を目指して 参考資料」(都市計画基本問題小委員会)

http://www.mlit.go.jp/common/001301286.pdf

④「緑のオープンスペース、グリーンインフラ」 参考資料

過去問の例を紹介します。

過去問の例【H29建設部門 都市及び地方計画】Ⅲ-2

緑とオープンスペースの確保が課題となっている三大都市圏の都市において、あなたが都市計画・まちづくりの担当責任者として、市街化区域内農地の保全及び活用に取り組むに当たり、以下の問いに答えよ。

(1)市街化区域内農地の保全及び活用が求められる背景と、それに取り組むことによる効果について述べよ。

(2)(1)を踏まえてまちづくりを進める上で、市街化区域内農地を保全及び活用するための具体的な方策について複数提案せよ。

(3)(2) で述べた方策を実施する上で、想定される負の側面と対応方策を述べよ。

<参考資料>

「新たな時代の都市マネジメントに対応した都市公園等のあり方検討会報告書」(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_tk_000064.html

「都市緑地法等の一部を改正する法律案(概要)」(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/common/001170569.pdf

「都市公園法改正のポイント」(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/common/001248733.pdf

「都市緑地法改正のポイント」(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/common/001239615.pdf

「生産緑地法等の改正について」(国土交通省)

http://www.mlit.go.jp/common/001198169.pdf

令和2年度の過去問も紹介します。

過去問の例【R2建設部門 都市及び地方計画】Ⅲ-1

近年,社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト両面において,自然環境が有する多様な機能を活用し,持続可能で魅力ある国土・都市・地域づくりを進める取組である「グリーンインフラ」が求められている。

グリーンインフラは,様々な状況に応じた統合的解決にアプローチする手法として有効であり,まちづくりの様々な場面で活用することが想定される。

(1)上記のグリーンインフラを活用しうる場面を挙げて,まちづくりを行う際の課題を技術者としての立場で多面的な観点から抽出し,その内容を観点とともに示せ。

(2)前問(1)で抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対するグリーンインフラによる解決策を複数示せ。

(3)前問(2)で示したすべての解決策を実行した上で生じる波及効果と専門技術を踏まえた懸念事項への対応策を示せ。

グリーンインフラは、自然環境が有する多様な機能を有します。

これらの機能を踏まえ、活用場面を想定することが重要です。

例えばということで、雨水浸透や暑熱緩和等を活用例等の参考資料を示します。

<参考資料>

出典:「グリーンインフラ活用型都市構築支援事業の創設について」(国土交通省)

<参考資料>

「グリーンインフラ推進戦略」(国土交通省)

https://www.mlit.go.jp/common/001297374.pdf

令和3年度の過去問も紹介します。令和2年度、令和3年度と続けて緑のオープンスペースの問題が出題されています。

過去問の例【R3建設部門 都市及び地方計画】Ⅲ-2

ある地方都市において,民間企業が所有できなくなった建築物と庭園が一体となった歴史的資産を,市が取得のうえ必要な整備を行い,地域活性化に寄与するよう観光資源として活用する事業を行おうとしている。

建築物は文化財としての価値を有する邸宅であり,内部を公開することとしているが,公開には改修が必要である。歴史的資産の管理運営に当たっては,都市公園として,入園料を徴収し指定管理者制度を導入するほか,民間事業者からの提案に基づき建築物を活用した収益事業の導入を検討することとしている。

事業を進めるに当たって,以下の間いに答えよ。

(1)事業を進めるに際しての課題を技術者としての立場で多面的な観点から3つ抽出し,それぞれの観点を明記したうえで,課題の内容を示せ。

(2)抽出した課題のうち最も重要と考える課題を1つ挙げ,その課題に対する複数の解決策を示せ。

(3)すべての解決策を実行しても新たに生じうるリスクとそれへの対策について,専門技術を踏まえた考えを示せ。

令和5年度は緑の基本計画におけるカーボンニュートラル及びWell-beingを実現する都市の問題が出題されています。

過去問の例【R5建設部門 都市及び地方計画】Ⅲ-2

豪雨による河川氾濫で浸水被害を近年経験し,ゼロカーボンシティ宣言を行い,市民参画で地球温暖化対策を本格展開しようとする大都市近郊の都市がある。この都市において,地球温暖化対策推進の観点から,都市緑地法に基づく緑の基本計画を改定することとなった。

本業務を担当する技術者としての立場で,以下の問いに答えよ。

(1) 緑の基本計画において,“カーボンニュートラル及びWell-beingを実現する都市”を目標とする都市像として掲げ,その達成に向け,取り組むべき課題を整理することとした。地球温暖化対策として都市の緑が果たしうる役割を踏まえ,多面的な観点から課題を3つに整理し,それぞれの観点を明記したうえで,課題の内容を説明せよ。

(2)前問(1)で整理した3つの課題のうち,目標を達成するためにあなたが最も重要と考える課題をその理由とともに挙げ,その課題に対する解決策を複数示し,専門用語を交えて具体的に説明せよ。

(3)前問(2)で示した解決策に関連して新たに浮かび上がってくる将来的な懸念事項とそれへの対策について,専門技術を踏まえた考えを示せ。

筆記試験は、9割近くの受験者が不合格になる非常に難しい試験です。さらに、受験者から採点方法がみえにくいため、対策・改善の方向性等がわかりにくい試験です。対策・改善の方向性等がわからなければ、何度受験しても不合格になってしまいます。

一方、「都市及び地方計画」では、技術士の学校の合格率は52%(令和元年度〜令和5年度)、女性も「建設部門」全体で合格率72%(令和元年度〜令和5年度)と多くの方が筆記試験を通過しています。 勉強の方法がわからない方、早く合格したい方、試験にあまり時間をかけたくない方等は、技術士の学校の筆記試験対策講座を受講してみるのはいかがでしょうか。

講座の受講を検討している方に向けて、オンライン上で無料の体験クラスも開催しています。

6.Ⅱ選択科目対策

Ⅱ選択科目は、別ページ「技術士筆記試験対策(都市及び地方計画、都市計画)Ⅱ選択科目 重要キーワード」で解説しています。

技術士の学校の合格実績(都市及び地方計画)

【令和元年度〜令和5年度 筆記試験合格実績】

(都市及び地方計画)

通常の合格率10%程度

合格率 52%

※実践コース受講者等

合格者数 40人

技術士の学校の合格実績(建設部門)【女性】

【令和元年度〜令和5年度 筆記試験合格実績】

(建設部門)【女性】

通常の合格率10%程度

女性の合格率 72%

※実践コース受講者等

女性の合格者 24人

合格率が通常の5倍!2年早く技術士を取得!

技術士試験は、厳格な国家試験で、筆記試験は合格率10%程度の非常に難しい試験です。

このため、5回以上受験しても合格できないこともざらにあり、途中で諦める方も少なくないのが現実です。

累積すると、毎年の勉強時間だけでなく、受験手数料もそれなりの負担になります。

「技術士の学校」の筆記試験対策講座では、筆記試験の正しい勉強方法に加え、必須科目を中心に重要キーワードの体系的な理解を深めることで、最短ルートの合格を提供します。

「技術士の学校」なら通常よりも合格率が5倍、2年早く技術士を取得し、貴重な時間を無駄にしません。

全国どこからでも受講可能なオンライン講座(リアルタイム形式)です。

「都市及び地方計画」の専門講座を受講できるのは技術士の学校だけ

「都市及び地方計画」は、他の選択科目に比べて求められる専門知識が特殊で、非常に広いテーマから、深い内容まで問われます。

実務経験があると理解が早いでのすが、出題される幅広いテーマについて実務経験を積んでいる人は少ないのが現状です。都市及び地方計画は、非常に難しい科目だと考えます。

このため、「技術士の学校」では都市及び地方計画の選択科目の対策講座も開講しています。対策講座では、選択科目の重要キーワードの体系的な理解を深めていきます。

都市及び地方計画を対象にした専門の講座を受講できるのは、技術士の学校だけです。

カリキュラム開発(都市及び地方計画)

神宮 孝 (じんぐう たかし)

技術士(建設部門:都市及び地方計画、環境部門:自然環境保全)

新潟大学大学院建築学専攻都市計画研究室修了。ランドスケープコンサルタント会社、大手建設コンサルタント会社を経て、一級建築士事務所トポラボを設立。

都市公園、自然公園、建築物及びオープンスペースの計画・設計等、ワークショップの運営等の都市及び地方計画に係る業務を遂行する。都市及び地方計画に係る様々な経験を活かし、カリキュラムを開発。

「都市及び地方計画」は、知見が集積する大手建設コンサルタント会社でないと合格が難しいですが、多くの受講生を「都市及び地方計画」技術士の取得に導いています。

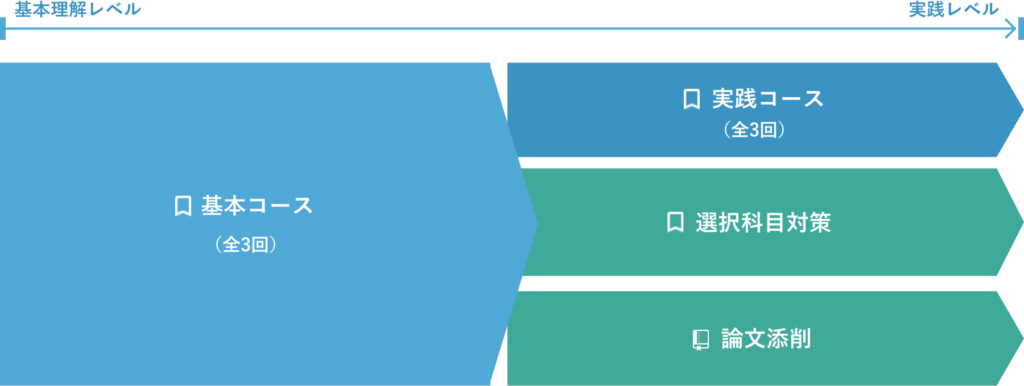

カリキュラムの全体像

※「都市及び地方計画」の対策講座は、図中の「選択科目対策」となります。

※「選択科目対策」の受講には、事前に基本コースの受講が必要になります。基本コースでは、建設部門Ⅰ必須科目の問題を中心に取り扱いながら、Ⅰ必須科目〜Ⅲ選択科目の筆記試験の勉強方法や答案の書き方について学習します。

都市及び地方計画 Ⅲ選択科目対策 重要なテーマ

都市及び地方計画 Ⅲ選択科目対策 都市のスポンジ化対策【一部公開】

<クラス内容の一例>合格の最短ルート!筆記試験のキーワード学習動画(サンプル)

実際のクラスは、講師と受講生が同時に接続するリアルタイム形式です。

合格者インタビュー(都市及び地方計画)

清水里美さん 都市及び地方計画 建設コンサルタント 宮城県在住

効率的に勉強して、早く合格したかった。自分にプレッシャーをかけて力に変えた。

清水里美さん 都市及び地方計画 建設コンサルタント Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 効率的に勉強して、早期に合格したかったです。 建設コン…

當山真由美さん 都市及び地方計画 合同会社ユーエスディラボ 沖縄県在住

地方では情報を入手しにくかった。実務経験だけでは知り得ることができない幅広い技術を学ぶことができた。

當山真由美さん 都市及び地方計画 合同会社ユーエスディラボ Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 特に地方では試験に関する情報が少なく、独学での…

\合格率5倍の講座を無料体験/

関連コラム

技術士第二次試験筆記試験対策 暗記で対応できるのか?効率的な勉強方法とは

技術士第二次試験 試験で確認される能力(総合技術監理部門を除く技術部門)

技術士(建設部門)筆記試験 一発合格は可能か? 社外セミナーを受講すべきか?

技術士第二次試験合格体験記 建設部門 建設コンサルタント会社勤務Aさん 受験動機を成長させる