2021.08.03

- コラム

技術士筆記試験対策(都市及び地方計画、都市計画)Ⅱ選択科目 重要キーワード

技術士試験のうち、技術士第二次試験の筆記試験は、9割近くの受験者が不合格になる非常に難しい試験です。

筆記試験は、マークシート等の試験と異なり、試験で求められる事項や勉強の方法が異なるため、戸惑う方が多いと思います。

ここでは、特に都市及び地方計画のⅡ選択科目について筆記試験に向けた勉強方法について説明します。

(なお、Ⅲ選択科目は、別ページ「技術士筆記試験対策(都市及び地方計画、都市計画)Ⅲ選択科目 重要キーワード」で解説しています。)

ここでのポイントは次のとおりです。

・重要なキーワードを知っていることが必須

・やみくもに勉強するのではなく、過去文を中心にテーマ、キーワードを広くおさえる

・合格答案を入手できる場合は、一から自分で答えを調べるのではなく、答案を入手して参考にする。

・頻出テーマである都市再生、公園緑地、防災・減災等をおさえる

なお、私ども技術士の学校では筆記試験対策講座を開催していますが、「都市及び地方計画」では合格率52%(令和元年度〜令和5年度)、女性も「建設部門」全体で合格率72%(令和元年度〜令和5年度)と多くの方が筆記試験を通過しています。そして、講座の受講を検討している方に向けて、オンライン上で無料の体験クラスも開催しています。

無料体験クラスのお申込はこちらから受付しています。

\合格率5倍の講座を無料体験/

1.重要なキーワードを知っていることが必須

Ⅱ選択科目では、Ⅰ必須科目のように課題の抽出や新たなリスク等については問題で求められていません。

Ⅱ-1(答案用紙1枚)の問題では、専門知識があること、特にキーワードを知っていることが主に評価されます。

Ⅱ-2(答案用紙2枚)の問題は、専門知識に加えて、業務遂行手順や関係者調整も評価されます。業務遂行手順や関係者調整も重要なキーワードを知ってさえいれば、ある程度対応することは可能です。

Ⅱ選択科目では、重要なキーワードを知らないと点数が取れません。Ⅱ選択科目では、重要なキーワードを知っていることが必須になります。

2.過去文を中心にテーマ、キーワードを広くおさえる

Ⅱ選択科目は、出題テーマが広く、どのテーマが出題されるかよく分かりません。

しかし、やみくもに勉強しても、試験当日の出題される部分を予想するのは難しいかと思います。

出題テーマや重要キーワードを広くおさえる際には、過去問を中心とするのが有効です。

過去問を数多くおさえれば、頻出のテーマ、キーワードの傾向が分かってきます。

過去5年分、可能であればそれ以上さかのぼって、網羅的に準備しておくのがいいかと思います。

3.一から自分で答えを調べるのではなく、答案を入手して参考にする。

Ⅱ選択科目は、出題テーマが広く、正攻法で自分で、一から自分で答えを調べると非常に時間がかかります。

過去の合格答案等を入手できる場合は、入手して頂き、合格答案をマーキングなどをしながら、キーワードをおさえることが有効かと思います。

Ⅱ-2(答案用紙2枚)は、知識に加えて、業務遂行手順や関係者調整について求められることが想定されます。キーワードの洗い出しは、業務遂行手順や関係者調整まで整理しておいていただければと思います。

4.都市及び地方計画の重要テーマ

都市及び地方計画の過去問(Ⅱ選択科目)をみると、様々なテーマが幅広く出題されています。

頻出テーマである都市再生、公園緑地、防災・減災等をおさえる必要があります。

○都市再生

※Ⅱ-1(答案用紙1枚):R2、R1、H30、H29、H28、H27に出題、Ⅱ-2(答案用紙2枚):R2、H30、H29、H28、H27に出題

○公園緑地

※Ⅱ-1(答案用紙1枚):R2、R1、H30、H29、H28、H27に出題、Ⅱ-2(答案用紙2枚):R1、H30に出題

○防災・減災

※Ⅱ-2(答案用紙2枚):R2、R1、H29、H27に出題

○景観形成

※Ⅱ-1(答案用紙1枚):H30、H29、H27に出題、Ⅱ-2(答案用紙2枚):H28に出題

○都市交通

※Ⅱ-1(答案用紙1枚):R2、H30、H27、に出題

\合格率5倍の講座を無料体験/

5.都市及び地方計画の各テーマの重要キーワードと参考資料等

ここでは、過去に出題された都市再生、公園緑地、防災・減災等について参考資料を紹介します。

これらのテーマについて、重要なキーワードを知っていることが必須になります。

①都市再生

都市再生の問題の特徴は、以下のとおりです。

・Ⅱ-1、Ⅱ-2とも、ほぼ毎年出題

・関連する法律としては、都市再生特別措置法、土地区画整理法、都市計画法等

・法の改正や新たな制度などからの出題が多い

過去問の例【R1建設部門都市及び地方計画】Ⅱ-1-2(答案用紙1枚)

区画整理事業における「換地照応の原則」について説明せよ。また、換地の特例制度である「市街地再開発事業区」、「高度利用推進区」又は「誘導施設整備区」のうち、いずれか1つを選択し、その概要(目的、区域設定の条件、申請条件等)について説明せよ。

過去問の例【R2建設部門都市及び地方計画】Ⅱ-1-3(答案用紙1枚)

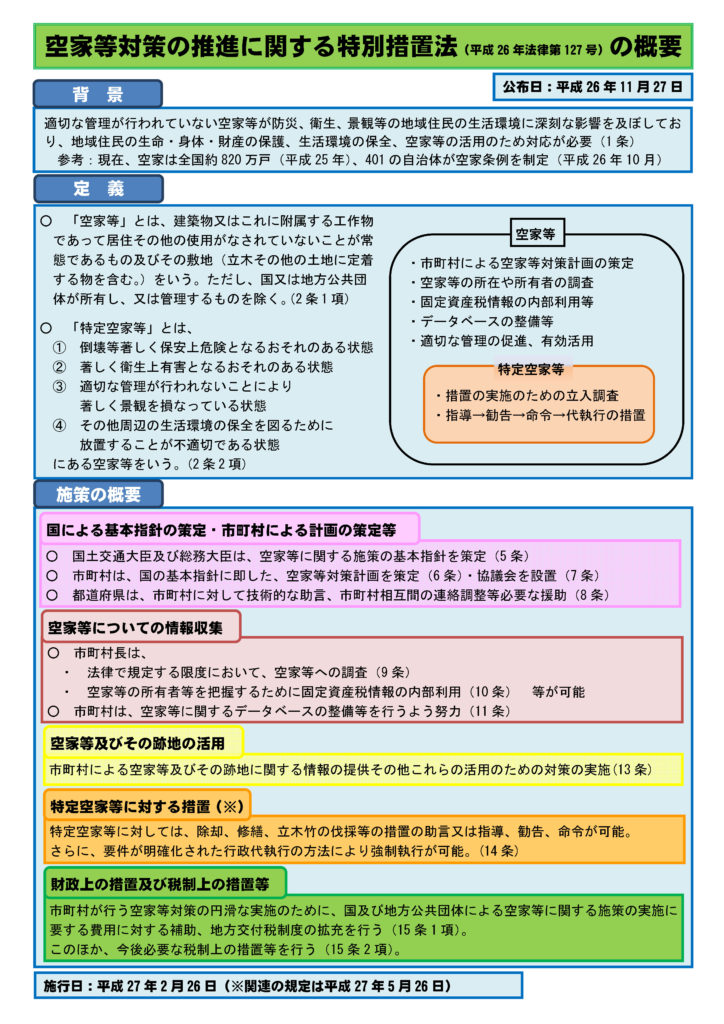

「空家等対策の推進に関する特別措置法」の概要について,同法に基づく①空き家対策推進のための枠組み,②空き家所有者特定のための制度,③周辺環境に悪影響を及ぼす空き家を改善するための措置,の3点に関する具体的内容とその効果にふれて説明せよ。

ここでは、令和2年度Ⅱ-1-3の問題についてみていきます。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」についての問題です。

「国土交通省における空き家対策についてに」よれば、以下のように記載されています。

市区町村が空き家対策に取り組むための計画(空家等対策計画)を策定して、その計画に沿って空き家対策を実施していくという枠組みが整備されました。

その他の特徴的な規定としては、固定資産税の課税情報等を、空家法の施行のために必要な限度において行政内部で利用することが可能となったことや、周囲に悪影響を及ぼす空き家(特定空家等)に対して、市区町村長が助言・指導、勧告、命令、代執行ができるようになったことが挙げられます。

「空家等対策の推進に関する特別措置法(概要)」については、以下に示すとおりです。

出典:「空家等対策の推進に関する特別措置法(概要)」(国土交通省)

過去問の例【H30建設部門都市及び地方計画】Ⅱ-2-1(答案用紙2枚)

戦後復興等で形成された小規模な街区や、細分化された土地の存在する市街地において、土地の集約化や街区の再編等を機動的に進め、新たな都市機能の立地を促進するために、あなたが担当責任者として、土地の個別利用と高度利用の両立を可能とする市街地整備手法(以下「土地・建物一体型の市街地整備手法」という。)の導入を検討することになった。以下の問いに答えよ。

(1)当該市街地において、土地・建物一体型の市街地整備手法が有効である理由を述べよ。

(2)導入が適切と考える土地・建物一体型の市街地整備手法を1つ提案し、その特徴と実施手順の概要を述べよ。

(3)(2)で述べた手法を活用して市街地整備を進めるにあたり、留意すべき事項を述べよ。

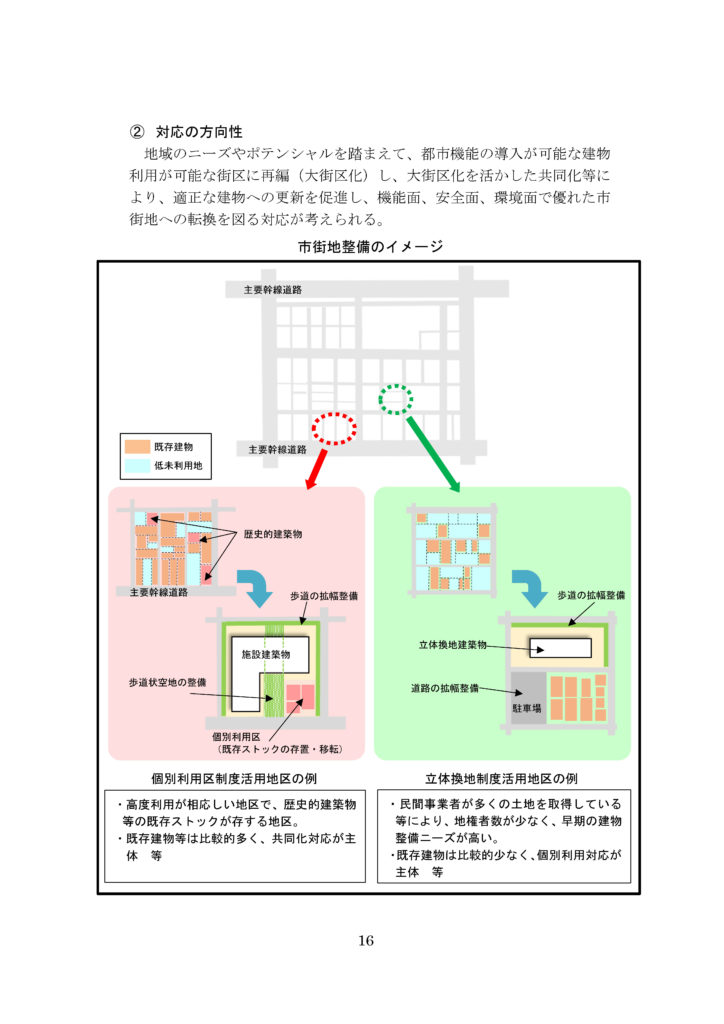

ここでは、平成30年度Ⅱ-2-1の問題についてみていきます。

土地・建物一体型の市街地整備手法についてですが、平成28年の「機動的な街区再編に向けた土地・建物一体型の市街地整備手法の活用マニュアル」が公表されています。これによると、「空地等の集約化や街区の再編等を進め、都市機能等の立地を促進するためには、明確な方針と、その方針に基づいて土地と建物を一体的に取り扱う市街地整備手法を効果的に活用していくことが求められる。」とされています。

このマニュアルによると、震災復興・戦災復興により整備された市街地では、特に高度利用の観点からは、戦後のニーズに応じた街区規模となっており、現状の社会ニーズに対応していないことや敷地が細分化しているため、高度利用を望まない地権者や土地が散在していることがあげられています。

土地・建物一体型の市街地整備手法は、以下があげられます。

<土地・建物一体型の市街地整備手法>

・立体換地制度を活用した土地区画整理事業

・土地区画整理事業と市街地再開発事業の一体的施行

・個別利用区制度を活用した市街地再開発事業

これらを踏まえ、震災復興・戦災復興により整備された市街地での整備イメージは下図のようになります。

出典:「機動的な街区再編に向けた土地・建物一体型の市街地整備手法活用マニュアル」(国土交通省 都市局 市街地整備課)

<参考資料>

〇都市計画法制、土地利用計画制度

https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/toshi_city_plan_tk_000043.html

〇エリアマネジメント推進マニュアルの策定について

www.mlit.go.jp/kisha/kisha08/03/030425_.html

〇都市再生制度の概要

http://www.mlit.go.jp/toshi/crd_machi_tk_000007.html

〇小規模で柔軟な区画整理 活用ガイドライン

http://www.mlit.go.jp/toshi/city/sigaiti/toshi_urbanmainte_tk_000066.html

〇機動的な街区再編に向けた土地・建物一体型の市街地整備手法活用マニュアル

https://www.mlit.go.jp/common/001144994.pdf

②公園緑地

公園緑地の問題の特徴は、以下のとおりです。

・近年、Ⅱ-1、Ⅱ-2とも毎年出題

・都市公園法(H29改正)、都市緑地法(H29改正)からの出題が多い

・制度の改定などから出題される傾向

過去問の例【R1建設部門都市及び地方計画】Ⅱ-1-4(答案用紙1枚)

都市における公園緑地の多面的な機能を4つ区分して説明せよ。

ここでは、令和元年度Ⅱ-1-4の問題についてみていきます。

国土交通省のHPによると「公園緑地」には、大きく以下の機能があります。

<公園緑地の機能>

・良好な都市環境

・都市の安全性の向上

・市民活動の場

・地域活性化

等

準拠する資料によって、公園緑地の機能は、様々な記載がありますが、最低でもこの4つの機能はおさえておく必要があります。観光、文化シンボル等ここから派生する機能も多くあります。

公園緑地の機能は、Ⅱ-2で出題される場合も含めて、基本となる部分なので、しっかり理解する必要があります。

過去問の例【H30建設部門都市及び地方計画】Ⅱ-2-2(答案用紙2枚)

人口減少・少子高齢化が進むとともに、財政制約が高まりつつある都市において、今後も緑とオープンスペースの確保とその活用に関する施策を、総合的かつ戦略的に進めていくために、あなたが担当責任者として緑の基本計画の見直しを行うことになった。以下の内容について記述せよ。

(1) この都市の現状から想定される緑とオープンスペースに関する課題

(2)(1)の課題を踏まえた、緑の基本計画の見直しの手順とその内容

(3) 実効性の高い計画とするための工夫又は留意すべき事項

<参考資料>

〇都市公園法改正のポイント

https://www.mlit.go.jp/common/001248733.pdf

〇都市緑地法改正のポイント

https://www.mlit.go.jp/common/001239615.pdf

〇緑の基本計画

https://www.mlit.go.jp/toshi/park/toshi_parkgreen_tk_000075.html

〇都市公園のストック効果向上に向けた手引き

https://www.mlit.go.jp/common/001135262.pdf

③防災・減災

防災・減災の問題の特徴は、以下のとおりです。

・出題はⅡ-2のみ、隔年の出題

・密集市街地、復興事前準備など限られた範囲

過去問の例【H27建設部門都市及び地方計画】Ⅱ-2-2(答案用紙2枚)

大都市近郊に位置し、都市基盤整備が不十分な市街地を有する都市において、防災を明確に意識した都市づくりを推進するための計画を策定することになった、

(1)近年の自然災害の発生状況を踏まえ、防災の観点から都市づくりに求められている事項

(2)計画策定の手順とその内容

(3)実効性の高い計画とするための工夫又は留意すべき事項

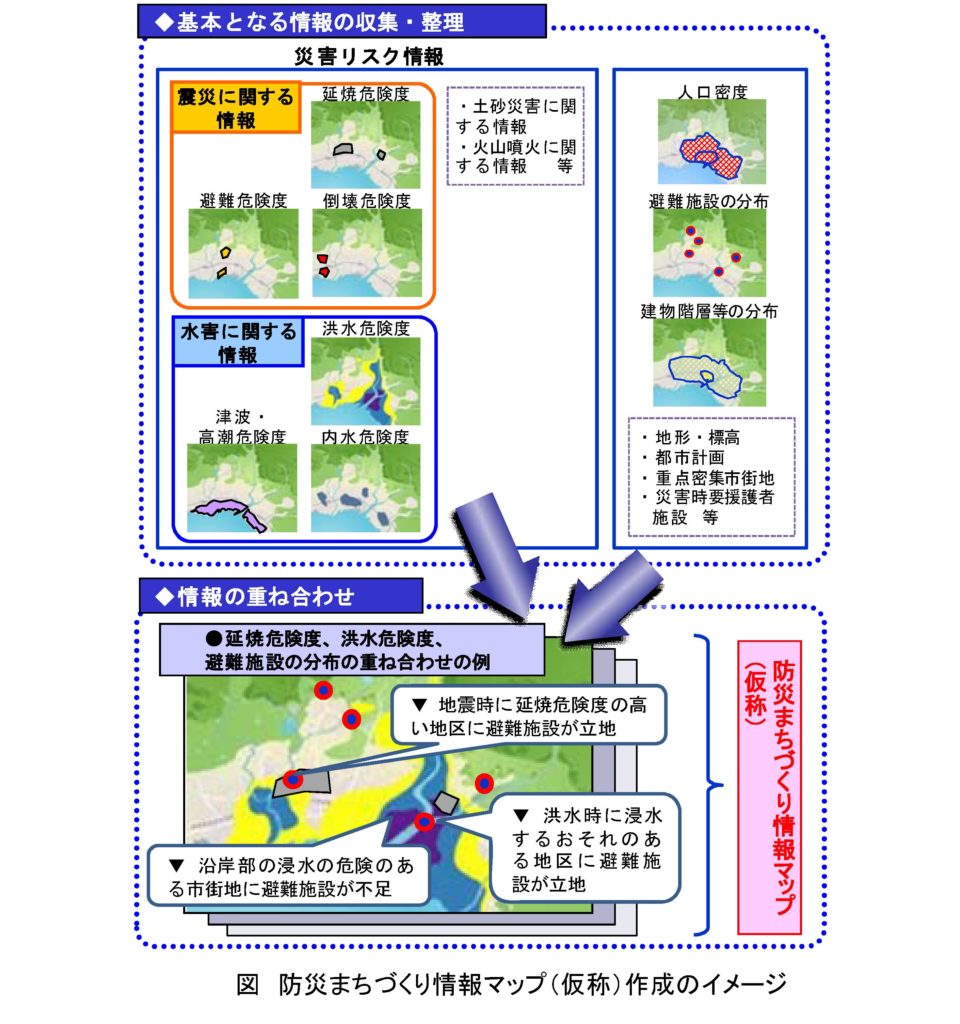

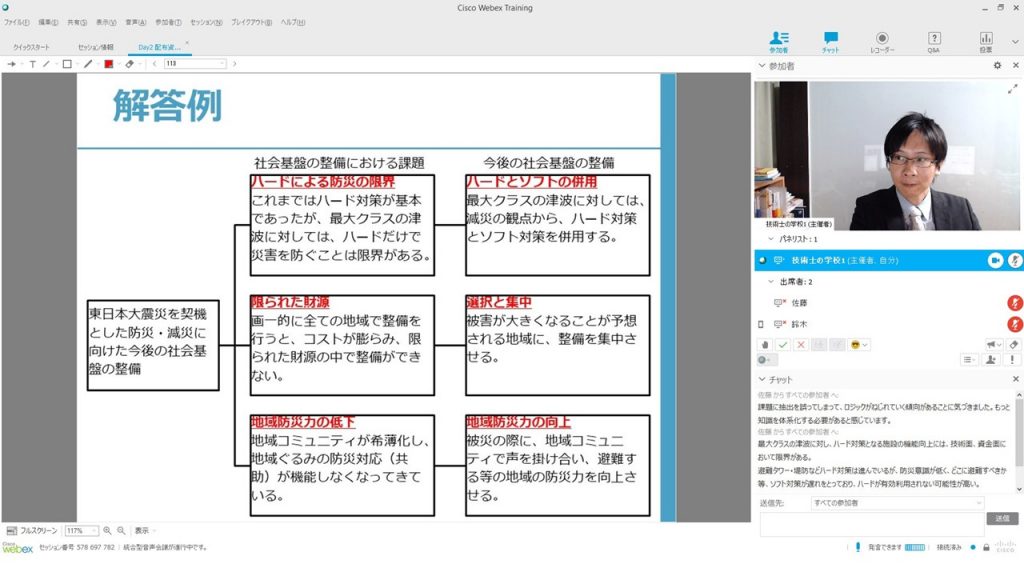

ここでは、平成27年度Ⅱ-2-2の問題についてみていきます。

国土交通省では、東日本大震災の教訓も踏まえ、各地方公共団体が主体的に行う防災都市づくりの計画の策定・見直しに活用するため、「防災都市づくり計画策定指針」及び「防災都市づくり計画のモデル計画及び同解説」を作成しました。

これによると、以下の内容のあげる必要があります。

<防災の観点で都市づくりに求められている事項>

・様々な災害への対応

・都市計画の目的として

・リスク評価に基づく都市づくり

・防災都市づくりの担い手としての市民

<計画策定の手順と内容>

・都市づくりにおいて考慮する災害リスク

・災害リスクを考慮した都市の課題

・防災都市づくりの基本方針

・防災都市づくりの具体的施策

<工夫又は留意すべき事項>

・災害リスク情報の活用

・災害リスク評価を考慮した都市計画に向けて

・防災と都市計画の有機的な連携

・計画に位置づけられた施策の推進

・連携強化の契機

防災を明確に意識した都市づくりにおいては、以下のように考慮する災害リスクを明確に示すことが重要になります。

出典:「防災都市づくり計画のモデル計画及び同解説」 国土交通省都市局都市安全課

過去問の例【R2建設部門都市及び地方計画】Ⅱ-2-1(答案用紙2枚)

豪雨により大規模な浸水や土砂災害の被害を受けた地方公共団体において,防災の強化のために,過去に策定した立地適正化計画における居住誘導区域を見直すこととなった。本業務の担当責任者として,下記の内容について記述せよ。

(1)居住誘導区域の見直し案(都市計画審議会から意見聴取する段階の案をいう)を作成するために,調査,検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2)留意すべき点,工夫を要する点を含めて業務を進める手順について述べよ。

(3)業務を効率的,効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

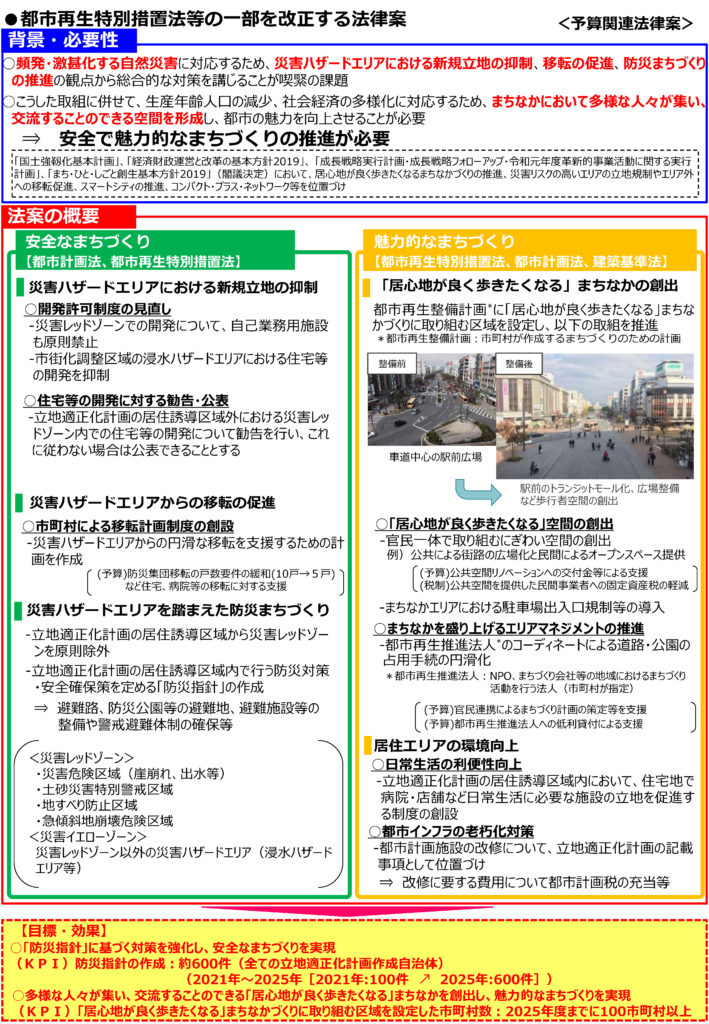

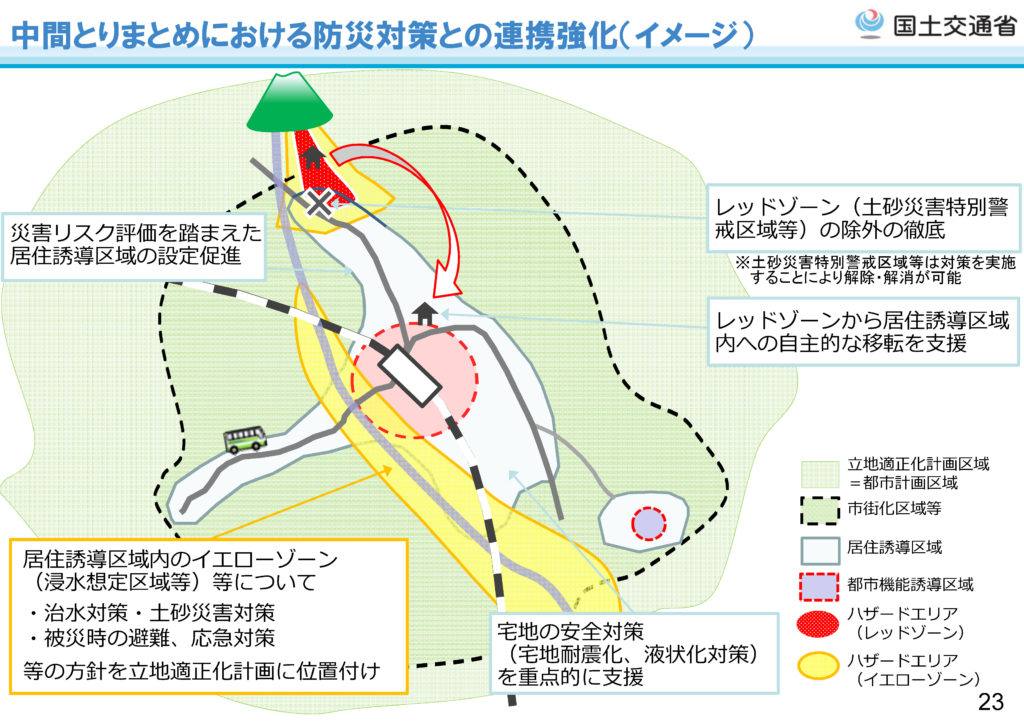

都市再生特別措置法等の一部を改正(令和2年)するとして、「安全なまちづくり」があげられています。

この中で、立地適正化計画の居住誘導区域から災害レッドゾーンを原則排除する等といった「災害ハザードエリアを踏まえた防災まちづくり」が示されています。

また、これ以外に「防災性向上に向けたまちづくりの取り組み状況について」(国土交通省)においては、災害イエローゾーンでの防災・減災対策も示されています。

設問「(1)調査,検討すべき事項」では、これらを踏まえて記載する必要があります。

都市及び地方計画に関連する法律の改正は、出題される傾向が高いので、しっかりおさえておく必要があります。

出典:「都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案 概要」(国土交通省)

出典:「防災性向上に向けたまちづくりの取り組み状況について」(国土交通省)

<参考資料>

〇防災都市づくり計画策定指針等について

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000007.html

〇都市再生特別措置法等の一部を改正 安全で魅力的なまちづくり

https://www.mlit.go.jp/report/press/toshi05_hh_000271.html

〇復興まちづくりのための事前準備

http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_fr_000036.html

〇糸魚川大規模火災の経験を踏まえた、今後の復興まちづくり計画の考え方

http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_fr_000035.html

〇津波防災地域づくりに関する法律

http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/point/tsunamibousai.html

〇防災街区整備事業

http://www.mlit.go.jp/crd/city/sigaiti/shuhou/bousaigaiku/bousaigaiku.htm

〇都市防災総合推進事業

http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000008.html

〇防災集団移転促進事業

http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000009.html

〇防災性向上に向けたまちづくりの取り組み状況について

https://www.mlit.go.jp/common/001323942.pdf

筆記試験は、9割近くの受験者が不合格になる非常に難しい試験です。さらに、受験者から採点方法がみえにくいため、対策・改善の方向性等がわかりにくい試験です。対策・改善の方向性等がわからなければ、何度受験しても不合格になってしまいます。

一方、「都市及び地方計画」では、技術士の学校の合格率は52%(令和元年度〜令和5年度)、女性も「建設部門」全体で合格率72%(令和元年度〜令和5年度)と多くの方が筆記試験を通過しています。 勉強の方法がわからない方、早く合格したい方、試験にあまり時間をかけたくない方等は、技術士の学校の筆記試験対策講座を受講してみるのはいかがでしょうか。

講座の受講を検討している方に向けて、オンライン上で無料の体験クラスも開催しています。

6.Ⅲ選択科目対策

Ⅲ選択科目は、別ページ「技術士筆記試験対策(都市及び地方計画、都市計画)Ⅲ選択科目 重要キーワード」で解説しています。

技術士の学校の合格実績(都市及び地方計画)

【令和元年度〜令和5年度 筆記試験合格実績】

(都市及び地方計画)

通常の合格率10%程度

合格率 52%

※実践コース、選択科目対策受講者等

合格者数 40人

技術士の学校の合格実績(建設部門)【女性】

【令和元年度〜令和5年度 筆記試験合格実績】

(建設部門)【女性】

通常の合格率10%程度

女性の合格率 72%

※実践コース受講者等

女性の合格者 24人

合格率が通常の5倍!2年早く技術士を取得!

技術士試験は、厳格な国家試験で、筆記試験は合格率10%程度の非常に難しい試験です。

このため、5回以上受験しても合格できないこともざらにあり、途中で諦める方も少なくないのが現実です。

累積すると、毎年の勉強時間だけでなく、受験手数料もそれなりの負担になります。

「技術士の学校」の筆記試験対策講座では、筆記試験の正しい勉強方法に加え、必須科目を中心に重要キーワードの体系的な理解を深めることで、最短ルートの合格を提供します。

「技術士の学校」なら通常よりも合格率が5倍、2年早く技術士を取得し、貴重な時間を無駄にしません。

全国どこからでも受講可能なオンライン講座(リアルタイム形式)です。

「都市及び地方計画」の専門講座を受講できるのは技術士の学校だけ

「都市及び地方計画」は、他の選択科目に比べて求められる専門知識が特殊で、非常に広いテーマから、深い内容まで問われます。

実務経験があると理解が早いでのすが、出題される幅広いテーマについて実務経験を積んでいる人は少ないのが現状です。都市及び地方計画は、非常に難しい科目だと考えます。

このため、「技術士の学校」では都市及び地方計画の選択科目の対策講座も開講しています。対策講座では、選択科目の重要キーワードの体系的な理解を深めていきます。

都市及び地方計画を対象にした専門の講座を受講できるのは、技術士の学校だけです。

カリキュラム開発(都市及び地方計画)

神宮 孝 (じんぐう たかし)

技術士(建設部門:都市及び地方計画、環境部門:自然環境保全)

新潟大学大学院建築学専攻都市計画研究室修了。ランドスケープコンサルタント会社、大手建設コンサルタント会社を経て、一級建築士事務所トポラボを設立。

都市公園、自然公園、建築物及びオープンスペースの計画・設計等、ワークショップの運営等の都市及び地方計画に係る業務を遂行する。都市及び地方計画に係る様々な経験を活かし、カリキュラムを開発。

「都市及び地方計画」は、知見が集積する大手建設コンサルタント会社でないと合格が難しいですが、多くの受講生を「都市及び地方計画」技術士の取得に導いています。

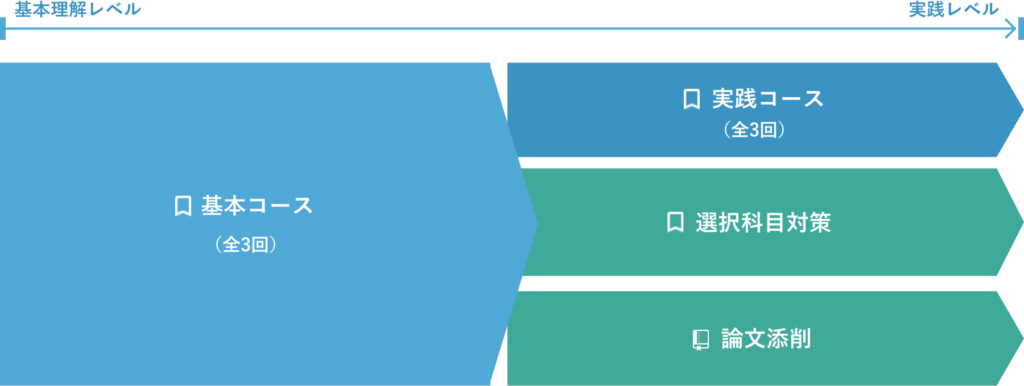

カリキュラムの全体像

※「都市及び地方計画」の対策講座は、図中の「選択科目対策」となります。

※「選択科目対策」の受講には、事前に基本コースの受講が必要になります。基本コースでは、建設部門Ⅰ必須科目の問題を中心に取り扱いながら、Ⅰ必須科目〜Ⅲ選択科目の筆記試験の勉強方法や答案の書き方について学習します。

都市及び地方計画 Ⅲ選択科目対策 重要なテーマ

<クラス内容の一例>合格の最短ルート!筆記試験のキーワード学習動画(サンプル)

実際のクラスは、講師と受講生が同時に接続するリアルタイム形式です。

合格者インタビュー

羽場内 玲さん 都市及び地方計画 コンサルタント会社 東京都在住

合格者インタビュー(都市及び地方計画)

清水里美さん 都市及び地方計画 建設コンサルタント 宮城県在住

効率的に勉強して、早く合格したかった。自分にプレッシャーをかけて力に変えた。

清水里美さん 都市及び地方計画 建設コンサルタント Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 効率的に勉強して、早期に合格したかったです。 建設コン…

當山真由美さん 都市及び地方計画 合同会社ユーエスディラボ 沖縄県在住

地方では情報を入手しにくかった。実務経験だけでは知り得ることができない幅広い技術を学ぶことができた。

當山真由美さん 都市及び地方計画 合同会社ユーエスディラボ Q.なぜ「技術士の学校」を受講されたのでしょうか? 特に地方では試験に関する情報が少なく、独学での…

\合格率5倍の講座を無料体験/

関連コラム

技術士第二次試験 試験で確認される能力(総合技術監理部門を除く技術部門)

技術士(建設部門)筆記試験 一発合格は可能か? 社外セミナーを受講すべきか?

技術士第二次試験合格体験記 建設部門 建設コンサルタント会社勤務Aさん 受験動機を成長させる